---------------------------------------------------------------

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Перевод Марии Ватсон (1907)

Origin: http://az.lib.ru/s/serwantessaawedra_m_d/text_1907_don_quijote-2.shtml

---------------------------------------------------------------

Полный перевод с испанского М.В.Ватсон

Текст в современной орфографии воспроизводится по изданию:

Сервантес Сааведра Мигель де. Остроумно-изобретательный идальго Дон

Кихот Ламанчский. -- СПб.: Ф.Ф.Павленков, 1907

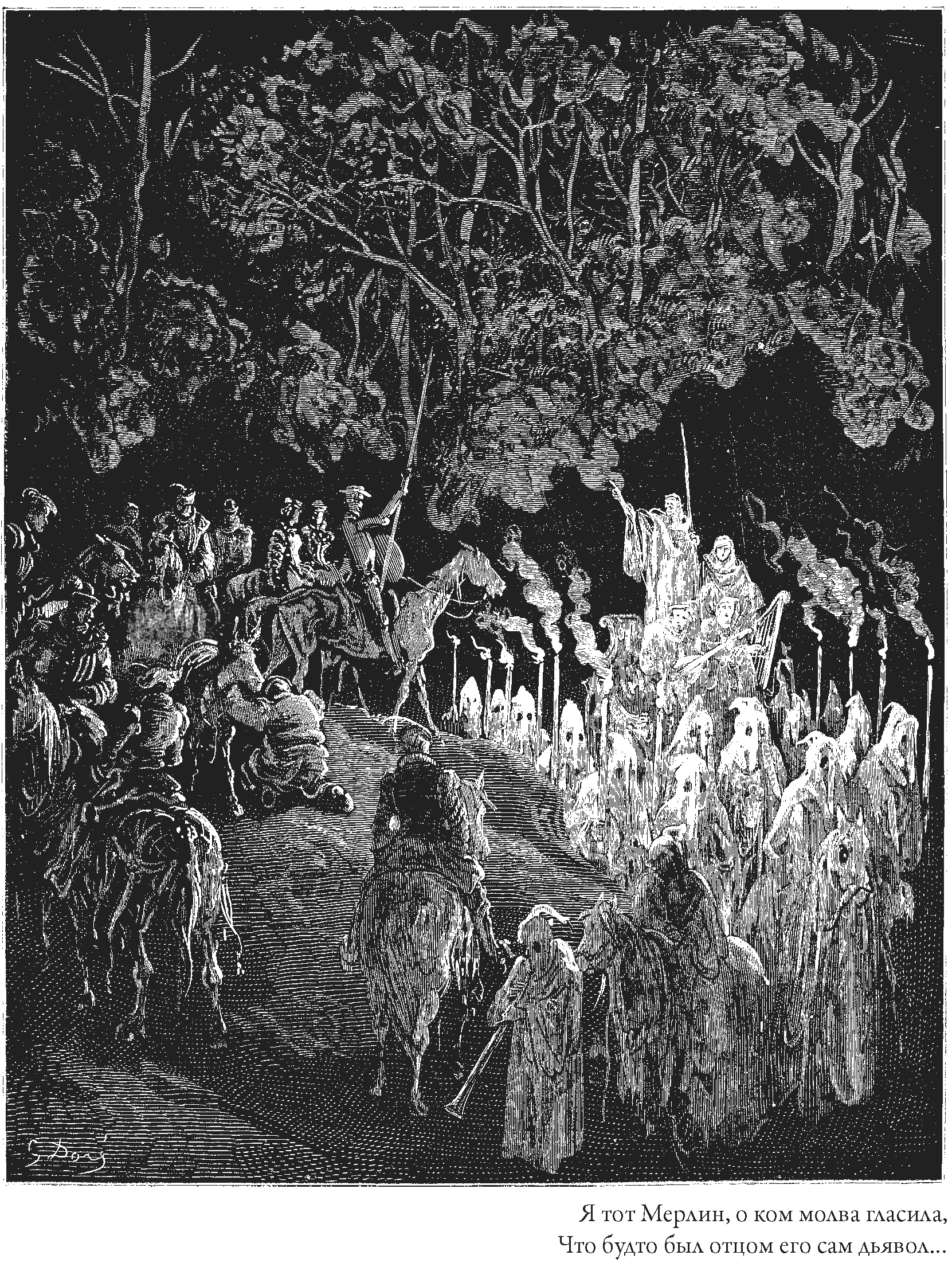

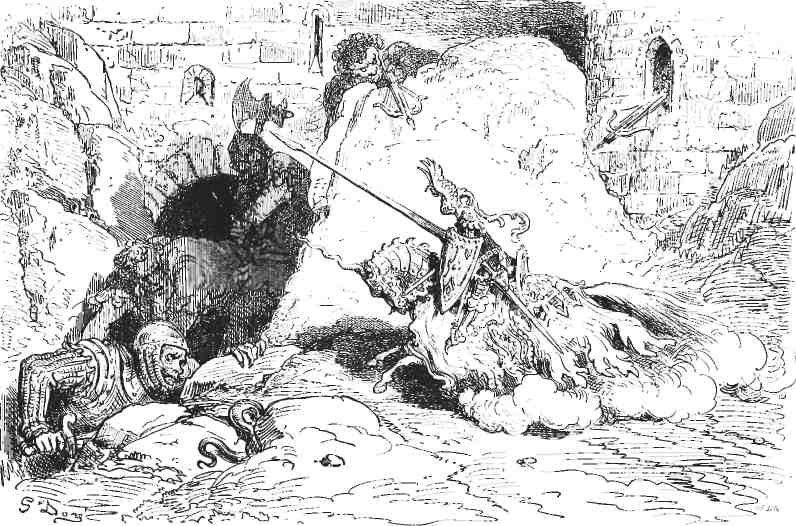

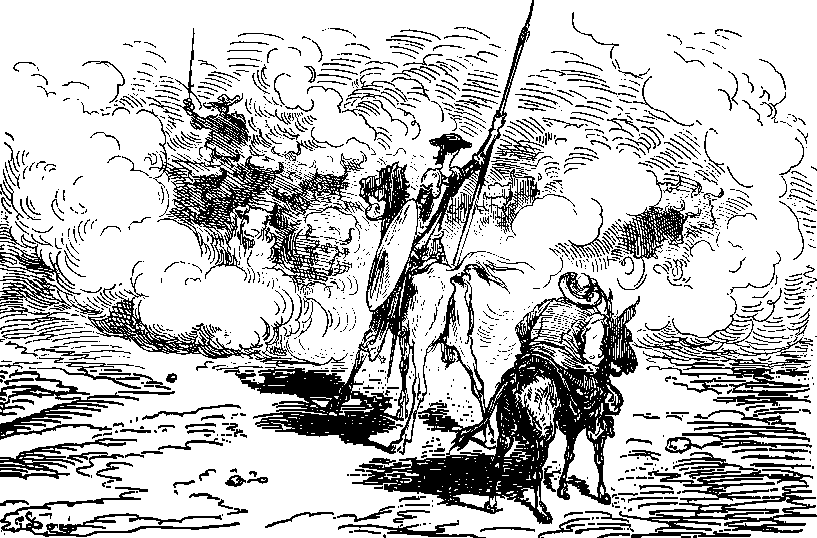

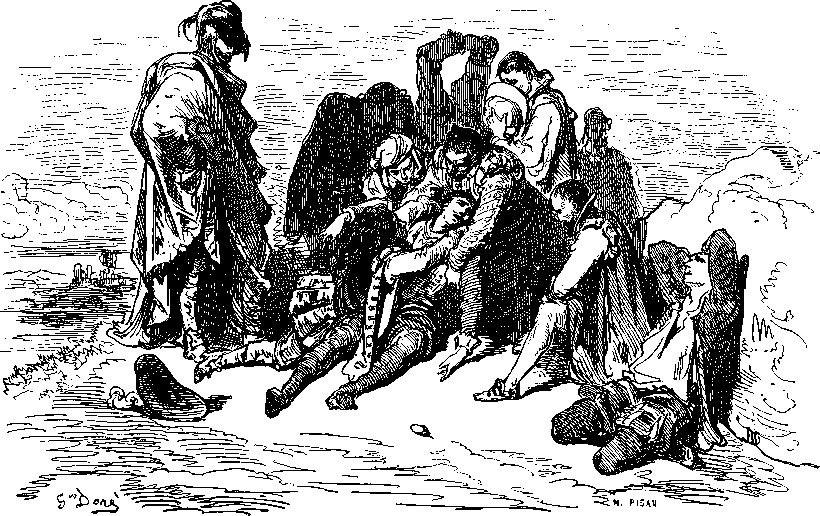

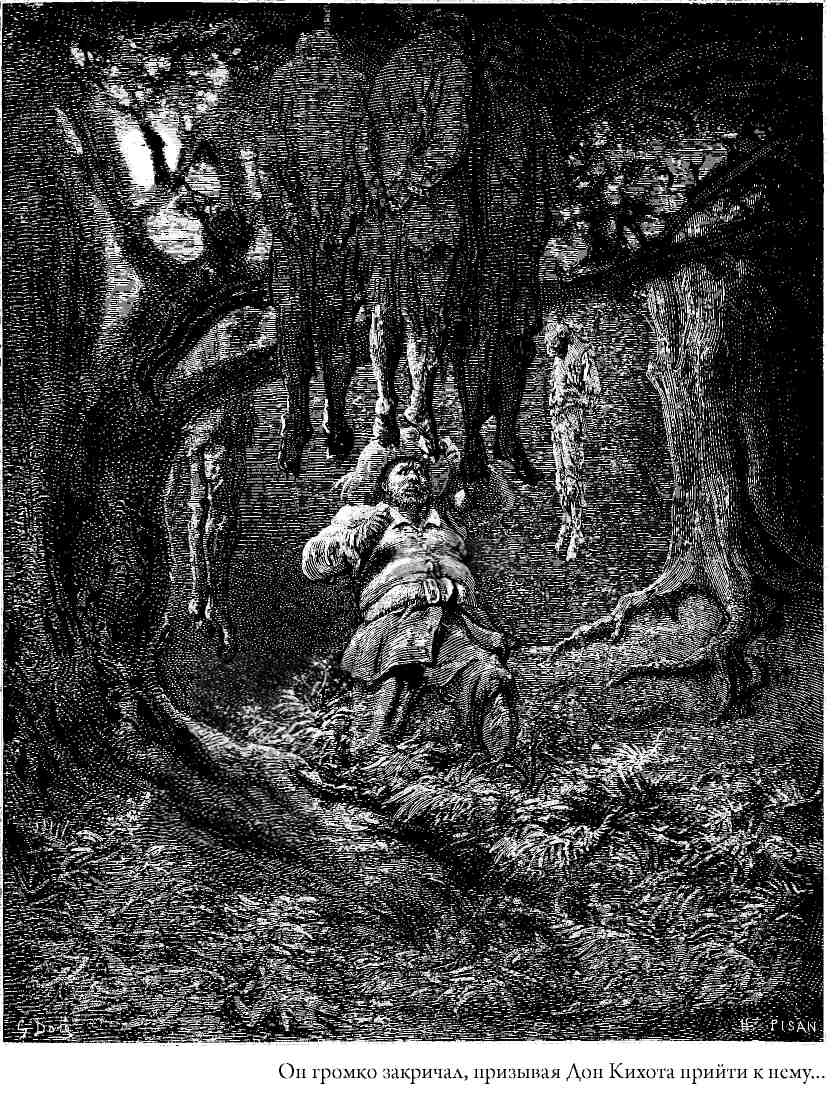

Иллюстрации Гюстава Доре воспроизводятся по изданию:

Miguel de Cervantes Saavedra. L'ingenieux hidalgo don Quichotte

de la Manche. -- Paris: Librairie de L. Hachette et Cle, 1863

---------------------------------------------------------------

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский сочинение Мигеля де Сервантеса

Сааведра

ТОМ ВТОРОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ.

К читателю

ГЛАВА I. О том, что произошло у священника и цирюльника с Дон Кихотом

по поводу его болезни

ГЛАВА II, в которой идет речь о замечательной ссоре, затеянной Санчо

Пансой с ключницей и племянницей Дон Кихота, и о других забавных

приключениях

ГЛАВА III. О смешном разговоре, который произошел между Дон Кихотом,

Санчо Пансой и бакалавром Сансоном Карраско

ГЛАВА IV, в которой Санчо Панса дает объяснение на все вопросы и

сомнения бакалавра Сансона Карраско и где сообщается и о других

происшествиях, заслуживающих того, чтобы ихрассказать и послушать

ГЛАВА V. Об остроумном и забавном разговоре, происходившем у Санчо

Пансы с его женой Тересой Панса, а также и о других событиях, заслуживающих

приятнейшего воспоминания

ГЛАВА VI. О том, что произошло у Дон Кихота с его ключницей и

племянницей,-- одна из самых важных глав во всей истории

ГЛАВА VII. О том, что произошло у Дон Кихота с его оруженосцем, и о

других в высшей степени замечательных событиях

ГЛАВА VIII, в которой говорится о том, что случилось с Дон Кихотом,

ехавшим на свидание с сеньорой своей Дульсинеей Тобосской

ГЛАВА IX, в которой рассказывается то, что будет видно

ГЛАВА X, где рассказывается о хитрости, к которой прибег Санчо Панса,

чтобы очаровать сеньору Дульсинею, и о других событиях, столь же смешных,

как и правдивых

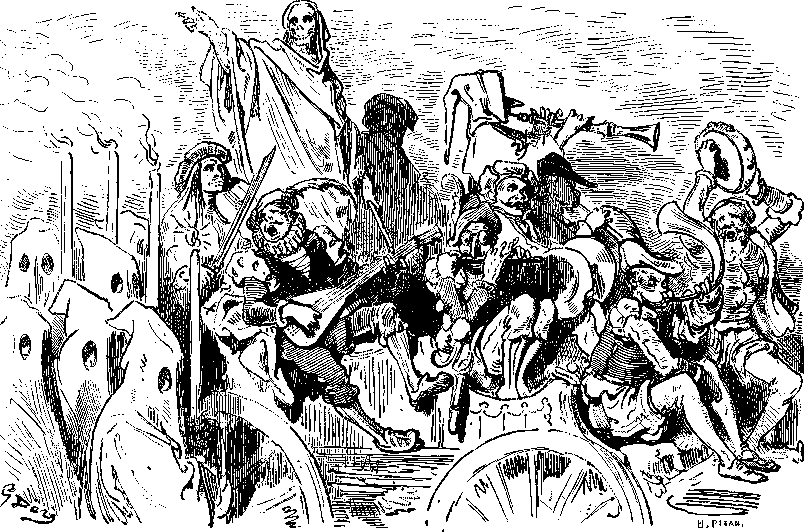

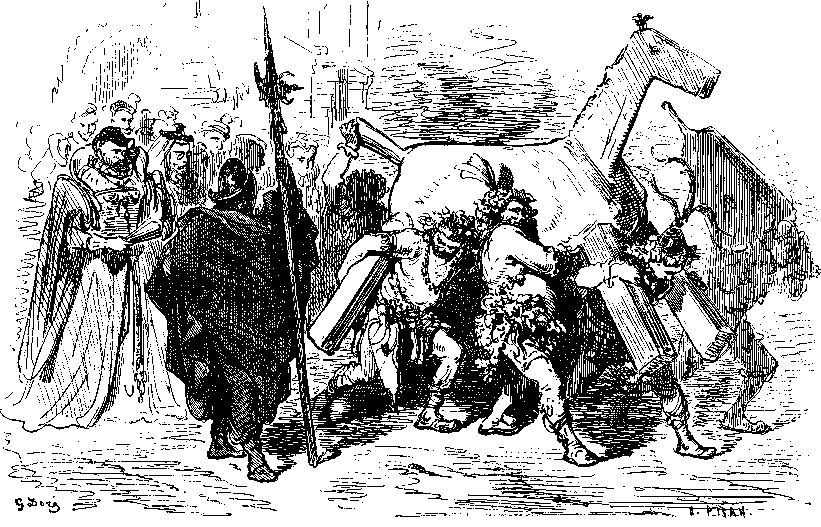

ГЛАВА XI. О странном приключении, случившемся с доблестным Дон Кихотом

при встрече с колесницею, или колымагою, Смерти и ее придворным штатом

ГЛАВА XII. О страшном приключении, случившемся с доблестным рыцарем Дон

Кихотом и храбрым Рыцарем Зеркал

ГЛАВА XIII, в которой продолжается приключение с Рыцарем Леса, а также

и остроумный, необычайный и достопримечательный разговор, происходивший

между двумя оруженосцами

ГЛАВА XIV, заключающая в себе продолжение приключения с Рыцарем Леса

ГЛАВА XV, в которой рассказывается и сообщается, кто такой был Рыцарь

Зеркал и его оруженосец

ГЛАВА XVI. О том, что приключилось с Дон Кихотом и одним рассудительным

кабальеро Ламанчи

ГЛАВА XVII, в которой обнаружился высший и крайний предел, до которого

могла достигнуть и достигла неслыханная доблесть Дон Кихота в счастливо

завершенном им приключении со львами

ГЛАВА XVIII. О том, что случилось с Дон Кихотом в замке, или в доме,

Рыцаря Зеленого Плаща, и о других необычайных вещах

ГЛАВА XIX, в которой рассказывается о приключении влюбленного пастуха,

а также и о других истинно забавных событиях

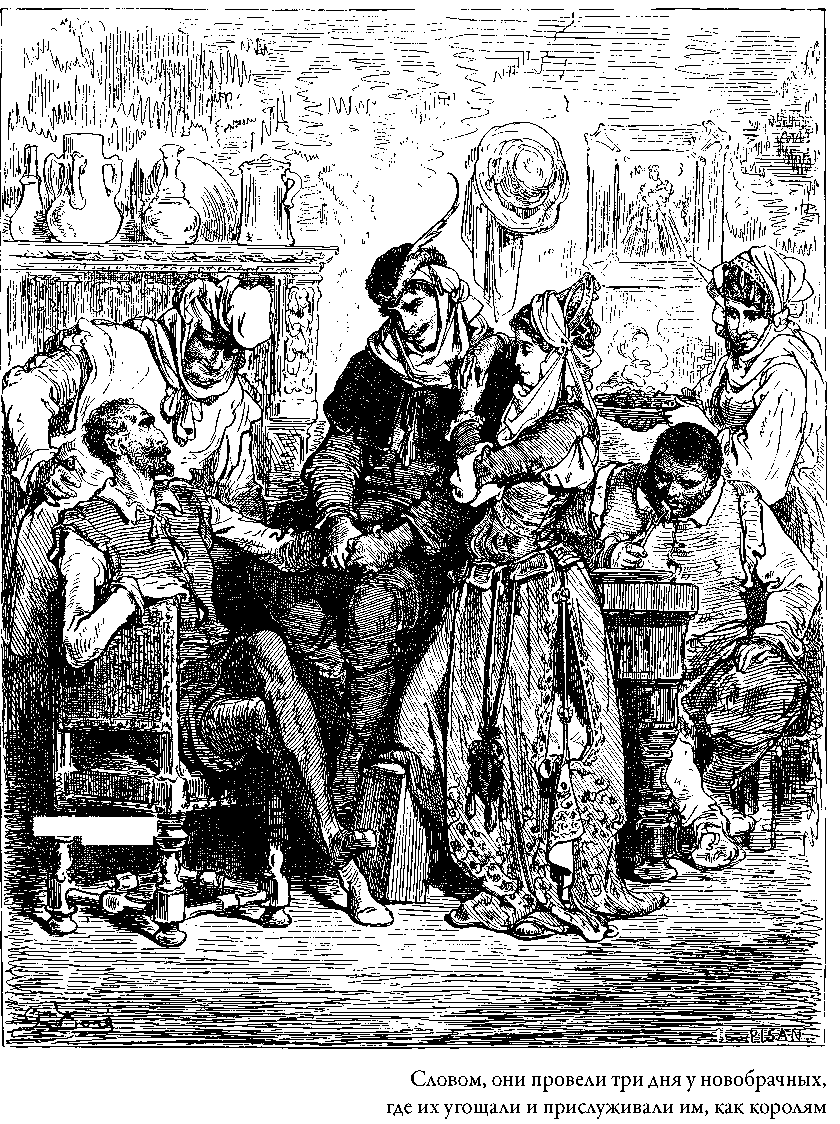

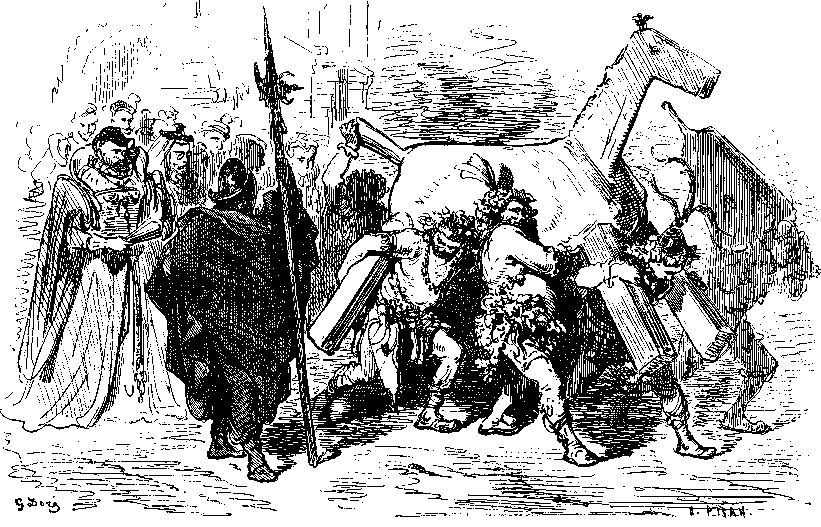

ГЛАВА XX, в которой рассказывается о свадьбе Богатого Камачо и

приключении с Бедным Басилио

ГЛАВА XXI, в которой продолжается повествование о свадьбе Камачо и

говорится о других приятных событиях

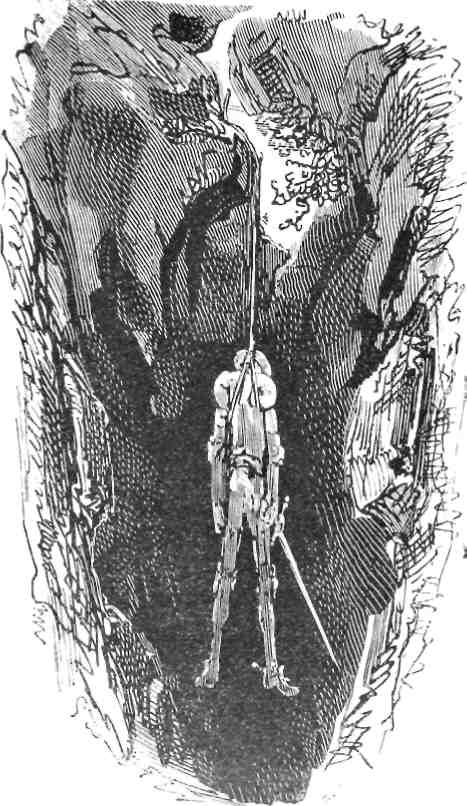

ГЛАВА XXII, в которой сообщается о великом приключении в пещере

Монтесинос, в центре Ламанчи, доведенное до счастливого конца доблестным Дон

Кихотом Ламанчским

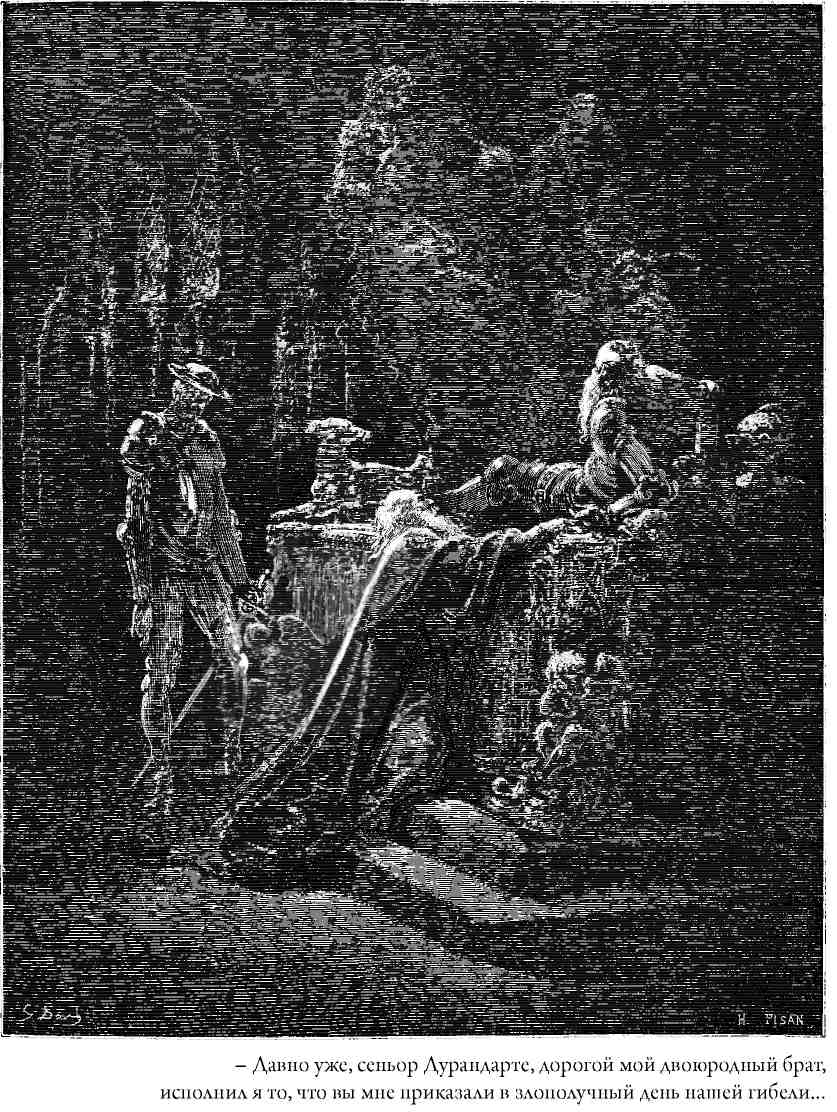

ГЛАВА XXIII. Об изумительных вещах, о которых превзошедший себя Дон

Кихот рассказал, будто он их видел в глубокой пещере Монтесинос, но

невероятность и необъятность которых дает повод считать это приключение

апокрифическим

ГЛАВА XXIV, в которой рассказывается тысяча незначительных вещей, столь

же нелепых, как и необходимых для истинного понимания этой великой истории

ГЛАВА XXV, в которой сообщается о приключении с ослиным ревом и о

забавном приключении с хозяином театра марионеток, а также о замечательных

предсказаниях обезьяны-отгадчицы

ГЛАВА XXVI. Продолжение забавного приключения с хозяином кукольного

театра, а также и другие действительно интересные происшествия

ГЛАВА XXVII, в которой дается отчет о том, кто был маэсе Педро и его

обезьяна, а также и о неудаче Дон Кихота в приключении с ослиным ревом,

которое окончилось не так, как он думал и желал

ГЛАВА XXVIII, где идет речь о вещах, которые -- по словам Бен-Енхели --

узнает тот, кто прочтет эту главу, если прочтет ее внимательно

ГЛАВА XXIX. О знаменитом приключении с заколдованной баркой

ГЛАВА XXX. О том, что произошло у Дон Кихота с прекрасной охотницей

ГЛАВА XXXI, в которой идет речь о многих важных вещах

ГЛАВА XXXII. Об ответе, который Дон Кихот дал своему порицателю, и о

других серьезных и веселых происшествиях

ГЛАВА XXXIII. О приятном разговоре герцогини и ее девушек с Санчо

Пансой, заслуживающем быть прочитанным и отмеченным

ГЛАВА XXXIV, где рассказывается о полученном сведении, каким образом

снять очарование с несравненной Дульсинеи Тобосской, что и составляет одно

из наиболее знаменитых приключений этой книги

ГЛАВА XXXV, в которой продолжается рассказ об указании, полученном Дон

Кихотом относительно снятия чар с Дульсинеи, и сообщаются другие

изумительные происшествия

ГЛАВА XXXVI, в которой повествуется о странном и невообразимом

приключении дуэньи Долориды, или, иным именем, графини Трифальди, а также

приводится письмо, написанное Санчо Пансой своей жене Тересе Панса

ГЛАВА XXXVII. Продолжение знаменитого приключения дуэньи Долориды

ГЛАВА XXXVIII, в которой сообщается рассказ дуэньи Долориды о ее

несчастной судьбе

ГЛАВА XXXIX, в которой Трифальди продолжает рассказывать свою

изумительную и достопамятную историю

ГЛАВА XL. О вещах, касающихся и относящихся к этому приключению и к

этой достопамятной истории

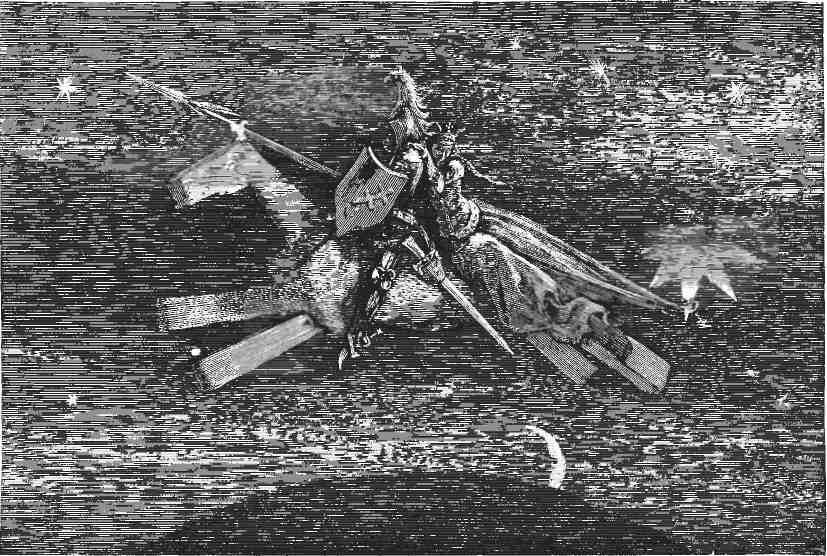

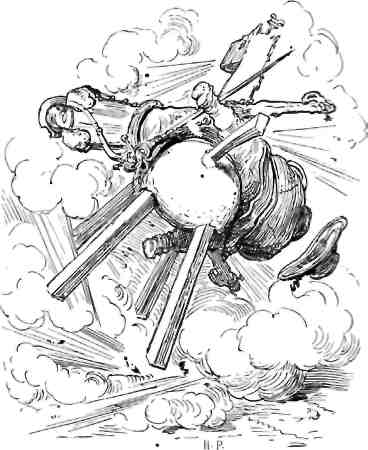

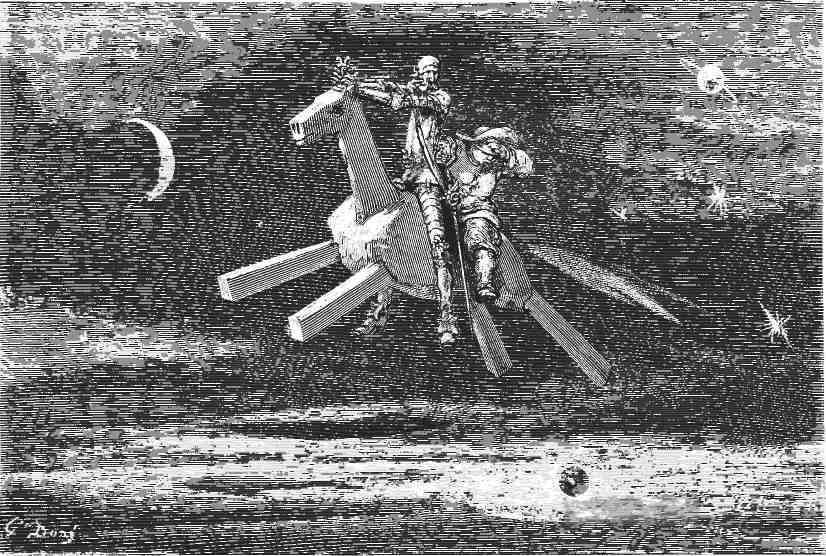

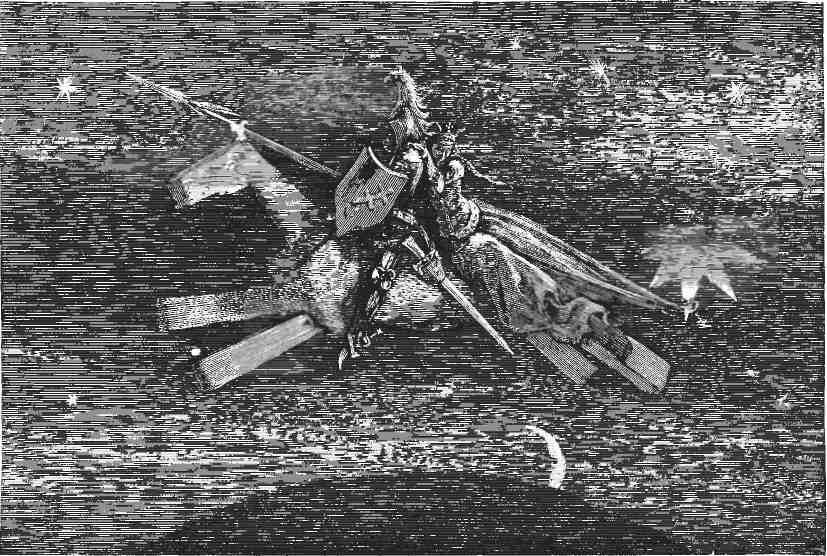

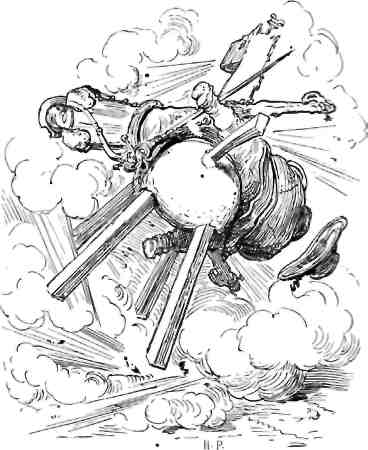

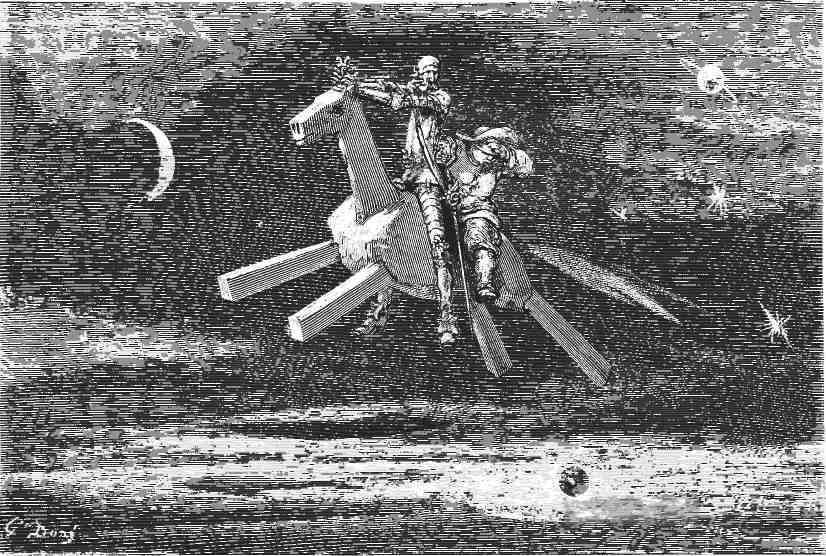

ГЛАВА XLI. О появлении Клавиленьо и об окончании затянувшегося этого

приключения

ГЛАВА XLII. О советах, данных Дон Кихотом Санчо Пансе, перед тем как он

уехал губернаторствовать на остров, и о других весьма важных вещах

ГЛАВА XLIII. Дальнейшие советы, данные Дон Кихотом Санчо Пансе

ГЛАВА XLIV. О том, как Санчо Пансауехал на губернаторство, и о странном

приключении, случившемся с Дон Кихотом в замке

ГЛАВА XLV. О том, как великий Санчо Панса вступил во владение своим

островом и каким образом он начал там губернаторствовать

ГЛАВА XLVI. Об ужасном испуге, причиненном Дон Кихоту колокольчиками и

кошками во время любовного приключения влюбленной в него Алтисидоры

ГЛАВА XLVII. заключает в себе продолжение рассказа о том, как Санчо

Панса вел себя на своем губернаторстве

ГЛАВА XLVIII. О том, что произошло у Дон Кихота с доньей Родригес,

дуэньей герцогини, а также и о других событиях, заслуживающих быть

записанными и увековеченными

ГЛАВА XLIX. О том, что случилось с Санчо Пансой при обходе им своего

острова

ГЛАВА L, в которой объясняется, кто были волшебники и палачи,

отшлепавшие дуэнью и исщипавшие и исцарапавшие Дон Кихота; а также и то, что

случилось с пажом, который отвез письмо к Тересе Панса, жене Санчо Пансы

ГЛАВА LI. О дальнейшем губернаторствовании Санчо Пансы и о других

происшествиях в том виде, как они случились

ГЛАВА LII, в которой рассказывается приключение второй дуэньи,

Долориды, или Огорченной, иначе называемой доньей Родригес

ГЛАВА LIII. О тревожном конце и заключении губернаторства Санчо Пансы

ГЛАВА LIV, в которой говорится о вещах, касающихся лишь этой истории и

никакой другой

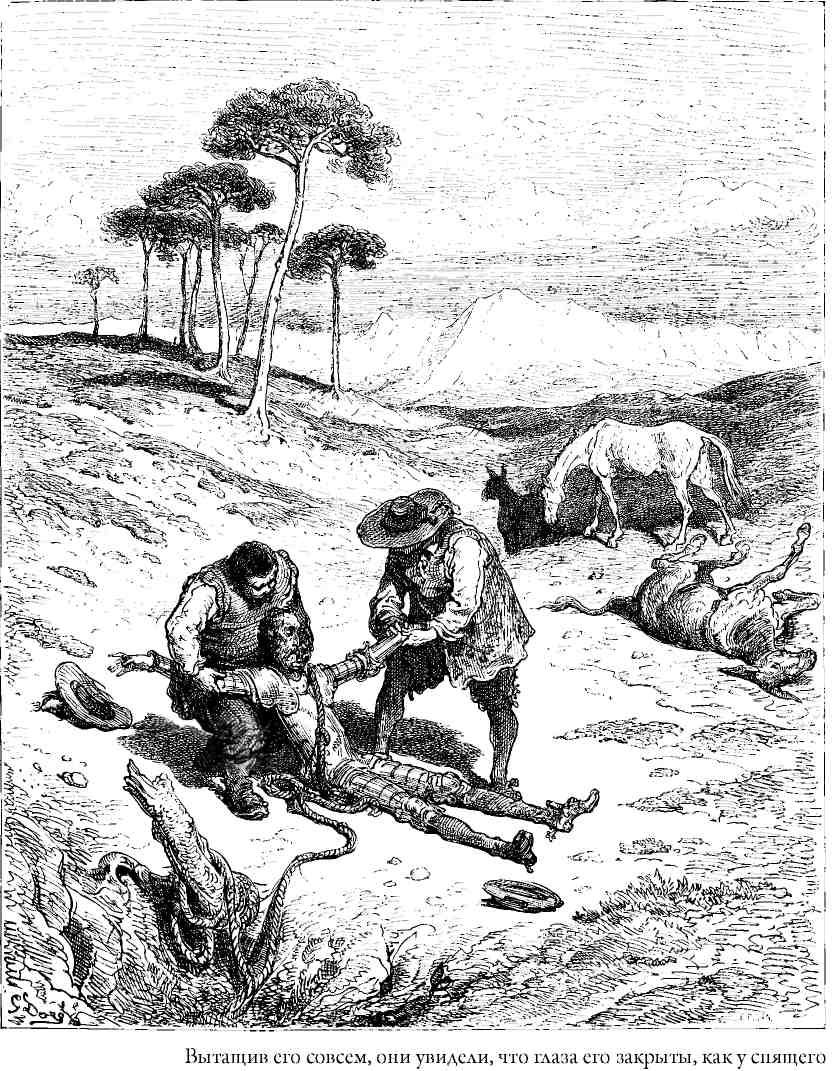

ГЛАВА LV. О том, что случилось с Санчо, а также и о других вещах, лучше

которых ничего быть не может

ГЛАВА LVI. О чудовищной и никогда не виданной битве, произошедшей между

Дон Кихотом Ааманчским и лакеем Тосилосом в защиту чести дочери дуэньи доньи

Родригес

ГЛАВА LVII, в которой идет речь о том, как Дон Кихот простился с

герцогом и что произошло у него с девушкой герцогини, умной и развязной

Алтисидорой

ГЛАВА LVIII, в которой идет речь о том, как на Дон Кихота посыпалось

столько приключений, что одни теснили другие

ГЛАВА LIX, где рассказывается необычайное происшествие, которое

случилось с Дон Кихотом и может быть сочтено за приключение

ГЛАВА LX. О том, что случилось с Дон Кихотом по пути в Барселону

ГЛАВА LXI. О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде его в

Барселону, и о других вещах, в которых больше правдивости, чем

рассудительности

ГЛАВА LXII, где речь о приключении с очарованной головой и о других

ребячествах, о которых нельзя не рассказать

ГЛАВА LXIII. О беде, случившейся с Санчо Пансой при посещении галер, и

новое приключение прекрасной мавританки

ГЛАВА LXIV, где сообщается о приключении, доставившем Дон Кихоту больше

огорчений, чем все остальные, случившиеся с ним до сих пор

ГЛАВА LXV, в которой даются сведения о том, кто был Рыцарь Белой Луны,

а также об освобождении из плена дона Григорий и о других происшествиях

ГЛАВА LXVI, где идет речь о том, что увидит всякий, кто ее прочтет, и

услышит тот, кому ее прочтут

ГЛАВА LXVII. О принятом Дон Кихотом решении сделаться пастухом и вести

жизнь среди полей, пока не пройдет обещанный им год, и о других событиях,

действительно забавных и прекрасных

ГЛАВА LXVIII. О щетинистом приключении, случившемся с Дон Кихотом

ГЛАВА LXIX. О самом редкостном и любопытном приключении, которое

случилось с Дон Кихотом на всем протяжении этой великой истории

ГЛАВА LXX, которая следует за шестьдесят девятой и где идет речь о

вещах, необходимых для ясного понимания этой истории

ГЛАВА LXXI. О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем по

дороге в их деревню

ГЛАВА LXXII. О том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню

ГЛАВА LXXIII. О предзнаменованиях, встреченных Дон Кихотом при выезде в

его деревню, и о других происшествиям, которые украшают и придают

достоверность этой великой истории

ГЛАВА LXXIV. О том, как Дон Кихот заболел, о завещании, сделанном им, и

о его смерти

Оценочное свидетельство

Я, Эрнандо де Валлехо, актуариус королевской канцелярии, из тех,

которые присутствуют в Королевском Совете, удостоверяю, что сеньоры члены

Совета, рассмотрев книгу, написанную Мигелем де Сервантесом Сааведра,

озаглавленную Дон Кихот Ламанчский, вторая часть, напечатанную с разрешения

Его Величества, оценили каждый лист книги в бумажной обложке в четыре

мараведиса, а в книге семьдесят три листа, что по указанной цене составляет

и доходит до двухсот девяносто двух мараведисов. Члены Совета приказали,

чтобы это оценочное свидетельство было выставлено в начале каждой части

упомянутой книги, дабы знали и была бы известна цена, которую следует

требовать и платить, и никоим образом не могли бы превысить ее, как это

явствует и видно из подлинного разрешения и документа, выданного на

упомянутую книгу, остающегося у меня на руках, на который я и ссылаюсь. По

постановлению указанных сеньоров членов Совета и по просьбе упомянутого

Мигеля де Сервантеса я выдал настоящее свидетельство в Мадриде двадцать

первого дня октября месяца тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Эрнандо де Валлехо

Свидетельство об опечатках

Просмотрев эту книгу, озаглавленную Вторая часть Дон Кихота Ламанчского

и написанную Мигелем де Сервантесом Сааведра, я свидетельствую, что она не

заключает в себе ничего, что можно было бы отметить, не соответствующего

подлиннику.

Дано в Мадриде двадцать первого октября 1615 г. Лисенсиат Франсиско

Мурсиа де Ля Лляна

Одобрение

По поручению и приказанию сеньоров Королевского Совета я давал на

просмотр книгу, о которой идет речь в этом мемориале: она не заключает в

себе ничего ни против веры, ни против добрых нравов, и, наоборот, скорее

представляет собой вполне дозволенное развлечение с примесью большой доли

нравственной философии. Разрешение печатать ее может быть дано.

Мадрид, пятого ноября тысяча шестьсот пятнадцатого годаДоктор Гутиерре

де Сетина.

Одобрение

По поручению и приказанию сеньоров Королевского Совета я просмотрел

вторую часть Дон Кихота Ламанчского -- сочинение Мигеля де Сервантеса

Сааведра. Она не заключает в себе ничего, направленного против нашей святой

католической веры или против добрых нравов; скорее найдется многое, что

может доставить приятное отдохновение и мирное развлечение, которые древние

считали полезным для их республик; так как даже в строгой республике

лакедемонян была воздвигнута статуя смеху, а в Фессалийских республиках ему

посвящали празднества, как о том свидетельствует Паузаниас, по сообщению

Босио (кн. 2, De signis Eccles. cap 10), для подбодрения унылых сердец и

скорбных душ, о чем вспоминает и Туллий в первой песне "De Legibus", и поэт,

говоря:

Interpone mis interdum gandia curis[1].

[1] Хоть иногда сменяй свою скорбь радостью (лат.).

Что и делает автор, мешая действительность с вымыслом, приятное с

полезным, нравоучительное с шутливым, скрывая приманкой юмора жало порицания

и успешно выполняя поставленную им себе задачу: изгнание рыцарских книг, так

как при добром его рвении быстрое очищение нашей страны от ее заразной

болезни -- дело вполне достойное его выдающегося дарования, -- на честь и

славу нашего народа и на удивление и зависть чужих стран.

Таково мое мнение и т. д. В Мадриде, 17 марта 1615 г.Иосеф де

Вальдивьельсо

Одобрение

По поручению доктора Гутиерре де Сетины, главного викария города

Мадрида, столицы Его Величества, я просмотрел Вторую часть

остроумно-изобретательного рыцаря Дон Кихота Ламанчского -- сочинение Мигеля

де Сервантеса де Сааведра -- и не нахожу в этой книге чего-либо недостойного

христианского рвения или несоответствующего приличию и неподобающего

достойным примерам и нравственным добродетелям; наоборот, она заключает в

себе очень много учености как в единстве хорошо задуманного вымысла для

искоренения суетных и лживых рыцарских книг, заразительное влияние которых

перешло все границы разумного, так и в плавности кастильского языка, не

испорченного скучной и вымученной аффектацией (недостаток, к которому

справедливо чувствуют отвращение здравомыслящие люди). А в деле исправления

злоупотреблений -- что по большей части и составляет цель книги и предмет

остроумных рассуждений, заключающихся в ней, -- автор так мудро

придерживается законов христианского порицания, что всякий, зараженный

болезнью, которую книга имеет в виду исцелить, с удовольствием вместе со

сладкими и вкусными лекарствами впитает в себя, когда менее всего этого

ждал, без малейшего принуждения и отвращения и полезную ненависть к своему

пороку столько же на удовольствие себе, как и в исправление (вещь всего

труднее достижимая). Было много писателей, которые, вследствие того что не

умели согласовать и перемешать полезное с приятным, грохнулись оземь со всем

своим тяжким трудом; так как, будучи не в состоянии подражать Диогену в

философии и мудрости, они дерзко, чтобы не сказать непристойно и слепо,

стараются подражать ему в цинизме, предаваясь злословию и выдумывая такие

события, которые никогда не случались, чтобы уделить место пороку и

обрушиться на него своим грубым осуждением; и, быть может, они, открывая

неведомые до тех пор пути, как отдаться этому пороку, могут сделаться таким

образом если не критиками, то по крайней мере наставниками этого порока.

Такие писатели становятся ненавистны для умных людей, и их произведения

потеряют в публике всякий кредит, если они его имели, а пороки, которые они

дерзко и безумно старались искоренить, будут процветать больше прежнего, так

как не все нарывы способны одновременно принять и пластырь и прижигание;

напротив, некоторые куда лучше допускают нежные и успокоительные лекарства,

и применяя их, умному и ученому врачу удается исцелить болезнь: способ,

который часто гораздо лучше достигаемого путем сурового железа.

Совершенно иное мнение заслужили произведения Мигеля де Сервантеса как

в нашем народе, так и в чужих, потому что, как на чудо, желают взглянуть на

автора книг, которые как вследствие их благопристойности и чистоты, так и

веселости и привлекательности, были приняты с всеобщим одобрением в Испании,

Франции, Италии, Германии и Фландрии. Свидетельствую поистине, что 25

февраля нынешнего 1615 года, когда светлейший сеньор дон Бернардо де

Сандовал и Рохас, Толедский кардинал-архиепископ, мой господин, делал

ответный визит французскому послу, приехавшему вести переговоры по поводу

бракосочетания французских принцев с испанскими принцессами, многие

французские кабальеросы из свиты посла, столь же учтивые, как и

просвещенные, и большие любители хороших литературных произведений посетили

меня и других капелланов моего сеньора кардинала, желая узнать, какие

выдающиеся книги наиболее теперь у нас в ходу; и едва они, случайно взяв в

руки ту книгу, которую я тогда просматривал, услышали имя Мигеля де

Сервантеса, как дали волю языкам своим и стали распространяться о том, как

произведения его ставятся высоко не только во Франции, но и в соседних

странах: его "Галатея", которую некоторые из них знали почти наизусть, и

Первая часть Дон Кихота и "Новеллы". Восхваления их были такие пламенные,

что я предложил им повести их туда, где они могли бы увидеть автора, --

предложение, принятое ими с тысячей изъявлений величайшей радости. Очень

подробно расспрашивали они меня о его годах, занятиях, положении и

состоянии. Я был вынужден ответить, что он старик, солдат, идальго и беден.

На это один из них сказал буквально следующее: "Но разве Испания не

обогатила такого человека и не содержит его за счет государственного

казначейства?.." А другой из этих кабальеросов прервал его, говоря весьма

остроумно: "Если нужда заставляет его писать, дай Бог, чтобы он никогда

нежил в роскоши, так что, будучи сам беден, он обогатил бы весь мир своими

произведениями".

Мне кажется, что для цензуры мой отзыв несколько длинен. Некоторые

скажут, что он приближается к границе льстивого восхваления; но истина того,

что я вкратце говорю, уничтожает всякое недоверие по отношению к критике, а

во мне -- всякую заботу. Сверх того, по нынешнему времени не льстят тому,

кто не имеет, чем набить рот льстеца, который хотя и говорит нежно и лживо в

шутку, требует, чтобы его вознаградили всерьез. Дано в Мадриде двадцать

седьмого февраля тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Лисенсиат Маркес Торрес

Привилегия

Во внимание к тому, что от вас, Мигель де Сервантес Сааведра, поступил

к Нам доклад о том, что вы сочинили Вторую часть Дон Кихота Ламанчского,

которую вы Нам представили, и эта книга -- приятная нравственная история, и

стоила вам много труда и прилежания, вы умоляли Нас приказать дать вам

разрешение напечатать ее и привилегию на двадцать лет или сколько Нам угодно

будет соблаговолить. Рассмотрев вашу книгу, члены Нашего Совета во внимание

к тому, что относительно нее были выполнены мероприятия, предписываемые

Нашим прагматическим постановлением о книгопечатании, пришли к решению, что

Мы должны повелеть выдать вам эту Нашу грамоту, и это решение Нами одобрено.

Этой Нашей грамотой даем разрешение и право на время и срок полных десяти

лет, считая со дня, которым помечена эта Наша грамота, вам или лицу, которое

вы уполномочите, и никому другому, печатать и продавать вышеупомянутую

книгу. И этой грамотой Нашей даем разрешение и право всякому типографщику в

Нашем королевстве, уполномоченному вами, печатать в течение указанного срока

по подлиннику, представленному в Наш Совет и скрепленному подписью и

росчерком Эрнандо де Валлехо, нашего актуариуса, из тех, которые

присутствуют в Совете; но с тем чтобы предварительно и прежде, чем пустить

книгу в продажу, вы представили бы ее членам Совета вместе с подлинником,

чтобы знать, соответствует ли издание подлиннику, или же вы должны

удостоверить официальным путем, что назначенным по Нашему повелению

корректором было проверено и исправлено упомянутое издание по подлиннику. И

сверх того, типографщик, печатающий упомянутую книгу не должен печатать ни

заголовка, ни первого листа и не должен вручать более одной книги вместе с

подлинником автору или лицу, на средства которого печатается книга, ни

какому-либо другому лицу для производства упомянутых исправлений и оценки,

до тех пор пока предварительно и раньше упомянутая книга не будет исправлена

и оценена членами Нашего Совета. И только когда это будет сделано и не

иначе, может быть напечатан упомянутый заголовок и первый лист, в который

немедленно включается это Наше разрешение и одобрение, оценочное

свидетельство и свидетельство об опечатках; и вы не имеете права продавать

книгу, ни вы, ни другое какое-либо лицо, пока она не появится в

вышеупомянутом виде, под страхом быть привлеченным к суду и подвергнуться

наказаниям, заключающимся в законах и прагматических постановлениях по

книгопечатанию, действующим в Нашем королевстве. И, кроме того, в течение

указанного срока никакое лицо без полномочия от вас не может ни печатать, ни

продавать книгу под страхом, что тот, кто печатал бы или продавал ее,

лишится всего сделанного им издания, шрифта и приспособлений к печатанию и

сверх того подвергнется штрафу в пятьдесят тысяч мараведисов каждый раз, как

закон будет нарушен им. Из упомянутого штрафа одна треть идет Нашему Совету,

другая треть -- судье, который постановит приговор, и последняя треть --

предъявителю обвинения.

Повелеваем членам Нашего Совета, председателям и оидорам Наших судов,

алькальдам, альгасилям Нашего дворца, двора и канцелярии, и всяким иным

судебным учреждениям во всех городах, местечках и селах Нашего королевства и

владений, и каждому в пределах его юрисдикции, как ныне состоящим на службе,

так и впредь имеющим быть назначенными, принять к сведению и исполнению эту

Нашу грамоту, данную вам и оказанную вам милость и не идти против нее, ни

под каким видом не нарушая ваших прав под страхом лишиться Нашей милости и

уплатить штраф в десять тысяч мараведисов в пользу Нашего Совета. Дана в

Мадриде тридцатого дня марта месяца тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Я, КОРОЛЬ. По приказу короля, нашего повелителяПедро де Контрерас

Графу де Лемосу[1]

Посылая Вашему Сиятельству не так давно мои комедии[2], напечатанные

раньше, чем они появились на сцене, я говорил, если я хорошо помню, что Дон

Кихот, надевая шпоры, собирается идти поцеловать руки Вашего Сиятельства, а

теперь скажу: он уже надел их и отправился в дорогу; и если он доедет, мне

думается, я окажу этим маленькую услугу Вашему Сиятельству, потому что меня

со всех сторон торопят скорее прислать его, чтобы избавиться от горечи и

тошноты, вызванной другим "Дон Кихотом", который под именем "Второй части",

прикрывшись маской, прогуливался по свету.

И тот, кто выказал наибольшее желание получить моего "Дон Кихота", был

великий император китайский; так как он с месяц тому назад написал мне на

китайском языке письмо, посланное с нарочным, в котором он просит меня, или,

вернее говоря, умоляет послать "Дон Кихота", потому что он желает основать

коллегию, где бы читался испанский язык, и хотел бы, чтобы книгой для чтения

была там "История Дон Кихота"; и вместе с тем он приглашает меня быть

ректором этой коллегии. Я спросил вручителя письма: послал ли мне Его

Величество какое-либо денежное вспомоществование? Он ответил, что нет и в

мысль это ему не приходило. В таком случае, брат, -- сказал я ему, -- вы

можете вернуться в ваш Китай через десять или двадцать часов или в какой вам

угодно будет срок, потому что мое здоровье недостаточно крепко, чтобы

предпринять столь долгое путешествие; и сверх того что я нездоров, у меня

совсем нет денег -- и император за императора, монарх за монарха,-- у меня в

Неаполе есть великий граф Лемос, который без всяких дипломов, коллегий и

ректорских мест, помогает мне, покровительствует и оказывает больше

милостей, чем я мог бы желать.

С этими словами я отпустил его и прощаюсь и с вами, предлагая Вашему

Сиятельству "Испытания Персилеса и Сигисмунда", книгу, которую я месяца

через четыре доведу до конца Deo volente и которая будет или самой плохой,

или самой лучшей из книг, написанных на нашем языке, -- я хочу сказать из

книг для развлечения; и должен добавить: я раскаиваюсь в том, что сказал или

самой плохой, так как, по мнению моих друзей, книга эта достигнет высшей

степени возможного совершенства. Пусть Ваша Светлость возвратится в желаемом

здравии, и Персилес будет готов поцеловать вам руки, а я ноги[3], в качестве

слуги Вашего Сиятельства.

Слуга Вашего СиятельстваМигель де Сервантес Сааведра

[1] Дон Педро Фернандес де Кастро, граф Лемос и маркиз де Сарриа

(1576-1622).

[2] Они, как известно, были напечатаны под заглавием "Ocho Comedias у

Ocho Entremeses" ("Восемь комедий и восемь интермедий") очень незадолго до

появления второй части "Дон Кихота".

[3] Beso lospies de listed -- общеупотребительное выражение испанской

учтивости, а не выражение недостойного раболепия.

К читателю

Помоги мне бог, с каким, должно быть, нетерпением, ждешь ты теперь,

читатель знатный, а может быть, и плебей, этого предисловия, думая найти в

нем возмездие, ссору, поношения, направленные против автора второго "Дон

Кихота", того, говорю я, который, как слышно, был зачат в Тордесильясе и

родился в Таррагоне {В подложной второй части "Дон Кихота", напечатанной в

Таррагоне, автор ее говорит, что он родом из Тордесильяса, что, конечно,

такой же вымысел, как и имя, принятое им: Авельянеда.}. Но, по правде

говоря, не могу доставить тебе этого удовольствия, потому что, хотя

оскорбления пробуждают гнев даже и в самых смиренных сердцах, мое сердце

составляет исключение из этого правила. Быть может, ты желал бы, чтобы я

кинул ему в лицо осла, болвана и подлеца, но мне это и в голову не приходит.

Пусть его грех будет ему наказанием, пусть он ест его со своим хлебом, и

конец делу. Но то, чего я не мог не почувствовать, -- это его обвинение, что

я стар и безрукий {Авельянеда в злобном предисловии к своей книге смеется

над увечьем Дон Кихота, говоря, что "язык его движется свободнее руки", что

он столь же "стар, как башня Св. Сервантеса" -- известная развалина близ

Толедо.}, точно в моей власти было остановить время, чтобы оно не проходило

надо мной, или мое увечье родилось в питейном доме, а не в одном из наиболее

славных дел, какое только видели прошедшие и настоящие века или могут

надеяться увидеть будущие {Т. е. в сражении при Лепанто (1571 г.), где

Сервантес отличился и был тяжело ранен в руку и грудь.}. Если мои раны и не

блестят в глазах каждого, кто их видит, по крайней мере, на них с уважением

смотрят те, кто знает, где они были приобретены, потому что солдат выглядит

лучше мертвым на поле битвы, чем невредимым в бегстве. Я так проникнут этим,

что, если б мне теперь и предложили и осуществили невозможное, все же я бы

скорей предпочел участвовать в том дивном сражении, чем не участвовать в нем

и быть здравым от ран. На лице и на груди солдата они -- звезды, служащие

путеуказателем для других к небу славы и к желанию заслуженных похвал; и

следует принять в соображение и то, что пишут не сединами, а мыслящими

способностями, которые обыкновенно улучшаются с годами. Меня задело также и

то, что он называет меня завистливым и объясняет, точно неучу, что такое

зависть; между тем, как поистине и в действительности, из двух существующих

родов зависти мне знакома лишь только святая, благородная и добродетельная.

А раз это так, как оно на деле и есть, не похоже, чтобы я преследовал

какое-либо духовное лицо, и тем более если оно в довершение еще и член

Святого судилища {Комизм здесь в том, что, как известно, инквизиция сама

преследовала, а преследовать ее было весьма неудобно. Намекает здесь

Сервантес, по-видимому, на Лопе де Вега, который незадолго перед тем, около

1611-1612 года принял духовный сан, уже после того как он был женат два раза

и вел очень веселый образ жизни, продолжая его вести и после того.}; если же

сказанное им он говорил относительно того лица, на кого он, по-видимому,

намекает, в таком случае он ошибается как нельзя более, потому что я

преклоняюсь перед гением этого человека, восхищаюсь его произведениями и его

прилежанием, беспрерывным и добродетельным. Однако я действительно

благодарен тому сеньору автору за его утверждение, будто мои "Новеллы" более

сатиричны, чем примерны {Авельянеда намеренно игнорирует смысл

прилагательного "exemplares", которым Сервантес обозначил свои новеллы,

названные им так потому, что, как он говорит, "нет среди них ни одной,

которая не могла бы служить полезным примером", т. е. из которой нельзя было

бы извлечь полезной морали.}, но что они хороши, а последнего нельзя было бы

сказать о них, если бы они не были хороши во всем!

Думается мне, будто ты говоришь, что я очень сдержан и слишком остаюсь

в пределах скромности, зная, что не следует добавлять огорчения огорченному,

а испытываемое этим сеньором должно быть, несомненно, велико, так как он не

дерзает выступить в открытом поле и под ясным небом, скрывая свое имя и

измышляя себе родину, точно он виновен в государственной измене. Если тебе

случайно бы пришлось познакомиться с ним, передай ему от меня, что я не

считаю себя оскорбленным, потому что хорошо понимаю, что такое искушения

дьявола, а одно из величайших искушений -- внушить человеку мысль, будто он

способен сочинить и напечатать книгу, с которой приобретет столько же славы,

как и денег, и столько же денег, как и славы; а в подтверждение этого я

хотел бы, чтобы ты, со своей милой и шутливой манерой, передал бы ему

следующий рассказ.

В Севилье был сумасшедший, помешавшийся на самой странной нелепости и

причуде, какая когда-либо могла быть у сумасшедшего на свете. Дело в том,

что он, выдолбив кусок тростника и закруглив его с одного конца, ловил

какую-нибудь собаку на улице или в другом месте и, прижав ей одну заднюю

лапу ногой, другую приподнимал рукой и, вставив как можно лучше тростник ей

в известное место, дул в него, пока животное не делалось круглым, как шар; и

держа собаку в таком положении, слегка раза два хлопал ее ладонью по животу

и отпускал, говоря окружающим (которых всегда было много): "Думаете ли вы,

милости ваши, что легкое дело надуть собаку? Думаете ли вы, милость ваша,

что легкое дело написать книгу?"

А если этот рассказ не подойдет к нему, передай, друг читатель, ему

следующий, тоже о собаке и о сумасшедшем.

Был в Кордове другой сумасшедший, имевший обыкновение носить на голове

обломок мраморной плиты, или какой-либо тяжеловесный камень, и, когда он

встречал собаку, которая его не остерегалась, подходил к ней близко и

сваливал тяжесть прямо на нее. Разъярившись, собака не переставала лаять и

выть, убегая за три улицы. Случилось однажды, что среди собак, на которых он

обрушивал тяжести, оказалась собака одного шапочника, которую хозяин ее

очень любил. Падая, камень ушиб ей голову; раненое животное подняло страшный

вой. Хозяин услышал это и, увидев, в чем дело, схватил аршин, бросился на

сумасшедшего и избил его, не оставив живого места, говоря при каждом ударе,

который он ему наносил: "Собака ты, вор! Мою-то таксу! Не видел ты разве,

жестокосердый, что моя собака такса?" И, повторив много раз слово "такса",

он отпустил сумасшедшего, избив его чуть ли не в студень {Hecho un

alheña. Alheña -- бирючина, деревцо, корки которого, по

словам Коваррубиаса, мавры толкли в порошок, чтобы красить им себе волосы,

откуда и произошло вышеприведенное выражение.}. Сумасшедший был умудрен этим

уроком, удалился и больше месяца не выходил на улицу, а по прошествии этого

времени снова появился с прежней своей затеей и еще с более тяжелою ношей.

Он подходил к месту, где лежала собака, и, пристально вглядываясь в нее, не

решаясь или не осмеливаясь свалить на нее камень, говорил: "Это такса,--

берегись!" Словом, какую бы собаку он не встретил, дога или шавку, он

говорил, что это такса, и, таким образом, уже больше не сваливал на них

камня. Быть может, то же самое случится и с этим рассказчиком и он больше не

осмелится сваливать тяжесть ума своего в книги, которые, если они плохи,

тяжелее скал. Скажи ему также, что его угрозу лишить меня своей книгой

дохода я ни в грош не ставлю, потому что, применив к себе знаменитую

интермедию "Перепденга" {Маленькая пьеса, из которой приведена эта цитата,

затеряна и о ней нигде не упоминается, кроме этого места в "Дон Кихоте".}, я

отвечу ему: "Да здравствует для меня el venticuatro, мой сеньор" {Т. е.

двадцать четыре. Так назывались регидоры, или муниципальные чиновники,

Севильи, Гранады и Кордовы с тех пор, как число их королем Альфонсом

Справедливым было сокращено с тридцати шести до двадцати четырех.} и

"Христос для всех"! Да здравствует великий граф Лемос, христианская

добродетель которого и хорошо известная щедрость защищают меня против всех

ударов злой моей судьбы, и да здравствует для меня высочайшее благоволение

светлейшего архиепископа Толедского дона Бернардо де Сандовал и Рохас, хотя

бы и не было типографских станков в мире, и хотя против меня печаталось бы

больше книг, чем имеется букв в строках "Минго Ревульго" {"Las Copias de

Mingo Revulgo" -- произведение неизвестного поэта, где под прикрытием

пастушечьих аллегорий заключается сатира на слабое и распущенное правление

короля Энрико IV (1454-1475). Комментарии к этим "Copias" написал Фернандо

де Пульгар.}. Эти два принца, не побуждаемые к тому ни лестью с моей

стороны, ни другого рода хвалой, единственно лишь по собственной их доброте

взяли на себя труд оказывать мне милость и покровительство, вследствие чего

я считаю себя более счастливым и богатым, чем если бы благосклонная судьба

обычным путем довела меня до своей вершины. Честь свою сохранить может и

бедный, но не порочный. Бедность может омрачить благородство облаком, но не

вполне затемнить его. А так как добродетель бросает от себя некоторый свет,

хотя бы и сквозь щели и превратности стесненного положения, высокие и

благородные умы отнесутся к ней с уважением, а следовательно, и будут

покровительствовать ей. Больше ты ему ничего не говори, и я ничего больше не

скажу тебе, а только попрошу принять во внимание, что эта вторая часть "Дон

Кихота", которую я тебе предлагаю, скроена из того же сукна, как и первая; и

что в ней я даю тебе Дон Кихота во всем его объеме и под конец, умершего и

похороненного, чтобы никто не дерзал вновь свидетельствовать о нем, так как

и прежнего достаточно; и достаточно также и того, что честный человек

рассказал историю этих остроумных безумств, не желая сызнова приниматься за

них; потому что обилие вещей, хотя бы они и были хороши, приводит к тому,

что их не ценят, а недостаток, даже и плохих вещей, придает им известную

ценность. Я забыл сказать тебе, чтобы ты ждал "Персилеса", которого я

кончаю, а также вторую часть "Галатеи" {Эта вторая часть "Галатеи", о

которой не раз возвещал автор, не появилась и, по-видимому, затерялась

вместе с некоторыми другими произведениями Сервантеса.}.

К читателю

Помоги мне бог, с каким, должно быть, нетерпением, ждешь ты теперь,

читатель знатный, а может быть, и плебей, этого предисловия, думая найти в

нем возмездие, ссору, поношения, направленные против автора второго "Дон

Кихота", того, говорю я, который, как слышно, был зачат в Тордесильясе и

родился в Таррагоне {В подложной второй части "Дон Кихота", напечатанной в

Таррагоне, автор ее говорит, что он родом из Тордесильяса, что, конечно,

такой же вымысел, как и имя, принятое им: Авельянеда.}. Но, по правде

говоря, не могу доставить тебе этого удовольствия, потому что, хотя

оскорбления пробуждают гнев даже и в самых смиренных сердцах, мое сердце

составляет исключение из этого правила. Быть может, ты желал бы, чтобы я

кинул ему в лицо осла, болвана и подлеца, но мне это и в голову не приходит.

Пусть его грех будет ему наказанием, пусть он ест его со своим хлебом, и

конец делу. Но то, чего я не мог не почувствовать, -- это его обвинение, что

я стар и безрукий {Авельянеда в злобном предисловии к своей книге смеется

над увечьем Дон Кихота, говоря, что "язык его движется свободнее руки", что

он столь же "стар, как башня Св. Сервантеса" -- известная развалина близ

Толедо.}, точно в моей власти было остановить время, чтобы оно не проходило

надо мной, или мое увечье родилось в питейном доме, а не в одном из наиболее

славных дел, какое только видели прошедшие и настоящие века или могут

надеяться увидеть будущие {Т. е. в сражении при Лепанто (1571 г.), где

Сервантес отличился и был тяжело ранен в руку и грудь.}. Если мои раны и не

блестят в глазах каждого, кто их видит, по крайней мере, на них с уважением

смотрят те, кто знает, где они были приобретены, потому что солдат выглядит

лучше мертвым на поле битвы, чем невредимым в бегстве. Я так проникнут этим,

что, если б мне теперь и предложили и осуществили невозможное, все же я бы

скорей предпочел участвовать в том дивном сражении, чем не участвовать в нем

и быть здравым от ран. На лице и на груди солдата они -- звезды, служащие

путеуказателем для других к небу славы и к желанию заслуженных похвал; и

следует принять в соображение и то, что пишут не сединами, а мыслящими

способностями, которые обыкновенно улучшаются с годами. Меня задело также и

то, что он называет меня завистливым и объясняет, точно неучу, что такое

зависть; между тем, как поистине и в действительности, из двух существующих

родов зависти мне знакома лишь только святая, благородная и добродетельная.

А раз это так, как оно на деле и есть, не похоже, чтобы я преследовал

какое-либо духовное лицо, и тем более если оно в довершение еще и член

Святого судилища {Комизм здесь в том, что, как известно, инквизиция сама

преследовала, а преследовать ее было весьма неудобно. Намекает здесь

Сервантес, по-видимому, на Лопе де Вега, который незадолго перед тем, около

1611-1612 года принял духовный сан, уже после того как он был женат два раза

и вел очень веселый образ жизни, продолжая его вести и после того.}; если же

сказанное им он говорил относительно того лица, на кого он, по-видимому,

намекает, в таком случае он ошибается как нельзя более, потому что я

преклоняюсь перед гением этого человека, восхищаюсь его произведениями и его

прилежанием, беспрерывным и добродетельным. Однако я действительно

благодарен тому сеньору автору за его утверждение, будто мои "Новеллы" более

сатиричны, чем примерны {Авельянеда намеренно игнорирует смысл

прилагательного "exemplares", которым Сервантес обозначил свои новеллы,

названные им так потому, что, как он говорит, "нет среди них ни одной,

которая не могла бы служить полезным примером", т. е. из которой нельзя было

бы извлечь полезной морали.}, но что они хороши, а последнего нельзя было бы

сказать о них, если бы они не были хороши во всем!

Думается мне, будто ты говоришь, что я очень сдержан и слишком остаюсь

в пределах скромности, зная, что не следует добавлять огорчения огорченному,

а испытываемое этим сеньором должно быть, несомненно, велико, так как он не

дерзает выступить в открытом поле и под ясным небом, скрывая свое имя и

измышляя себе родину, точно он виновен в государственной измене. Если тебе

случайно бы пришлось познакомиться с ним, передай ему от меня, что я не

считаю себя оскорбленным, потому что хорошо понимаю, что такое искушения

дьявола, а одно из величайших искушений -- внушить человеку мысль, будто он

способен сочинить и напечатать книгу, с которой приобретет столько же славы,

как и денег, и столько же денег, как и славы; а в подтверждение этого я

хотел бы, чтобы ты, со своей милой и шутливой манерой, передал бы ему

следующий рассказ.

В Севилье был сумасшедший, помешавшийся на самой странной нелепости и

причуде, какая когда-либо могла быть у сумасшедшего на свете. Дело в том,

что он, выдолбив кусок тростника и закруглив его с одного конца, ловил

какую-нибудь собаку на улице или в другом месте и, прижав ей одну заднюю

лапу ногой, другую приподнимал рукой и, вставив как можно лучше тростник ей

в известное место, дул в него, пока животное не делалось круглым, как шар; и

держа собаку в таком положении, слегка раза два хлопал ее ладонью по животу

и отпускал, говоря окружающим (которых всегда было много): "Думаете ли вы,

милости ваши, что легкое дело надуть собаку? Думаете ли вы, милость ваша,

что легкое дело написать книгу?"

А если этот рассказ не подойдет к нему, передай, друг читатель, ему

следующий, тоже о собаке и о сумасшедшем.

Был в Кордове другой сумасшедший, имевший обыкновение носить на голове

обломок мраморной плиты, или какой-либо тяжеловесный камень, и, когда он

встречал собаку, которая его не остерегалась, подходил к ней близко и

сваливал тяжесть прямо на нее. Разъярившись, собака не переставала лаять и

выть, убегая за три улицы. Случилось однажды, что среди собак, на которых он

обрушивал тяжести, оказалась собака одного шапочника, которую хозяин ее

очень любил. Падая, камень ушиб ей голову; раненое животное подняло страшный

вой. Хозяин услышал это и, увидев, в чем дело, схватил аршин, бросился на

сумасшедшего и избил его, не оставив живого места, говоря при каждом ударе,

который он ему наносил: "Собака ты, вор! Мою-то таксу! Не видел ты разве,

жестокосердый, что моя собака такса?" И, повторив много раз слово "такса",

он отпустил сумасшедшего, избив его чуть ли не в студень {Hecho un

alheña. Alheña -- бирючина, деревцо, корки которого, по

словам Коваррубиаса, мавры толкли в порошок, чтобы красить им себе волосы,

откуда и произошло вышеприведенное выражение.}. Сумасшедший был умудрен этим

уроком, удалился и больше месяца не выходил на улицу, а по прошествии этого

времени снова появился с прежней своей затеей и еще с более тяжелою ношей.

Он подходил к месту, где лежала собака, и, пристально вглядываясь в нее, не

решаясь или не осмеливаясь свалить на нее камень, говорил: "Это такса,--

берегись!" Словом, какую бы собаку он не встретил, дога или шавку, он

говорил, что это такса, и, таким образом, уже больше не сваливал на них

камня. Быть может, то же самое случится и с этим рассказчиком и он больше не

осмелится сваливать тяжесть ума своего в книги, которые, если они плохи,

тяжелее скал. Скажи ему также, что его угрозу лишить меня своей книгой

дохода я ни в грош не ставлю, потому что, применив к себе знаменитую

интермедию "Перепденга" {Маленькая пьеса, из которой приведена эта цитата,

затеряна и о ней нигде не упоминается, кроме этого места в "Дон Кихоте".}, я

отвечу ему: "Да здравствует для меня el venticuatro, мой сеньор" {Т. е.

двадцать четыре. Так назывались регидоры, или муниципальные чиновники,

Севильи, Гранады и Кордовы с тех пор, как число их королем Альфонсом

Справедливым было сокращено с тридцати шести до двадцати четырех.} и

"Христос для всех"! Да здравствует великий граф Лемос, христианская

добродетель которого и хорошо известная щедрость защищают меня против всех

ударов злой моей судьбы, и да здравствует для меня высочайшее благоволение

светлейшего архиепископа Толедского дона Бернардо де Сандовал и Рохас, хотя

бы и не было типографских станков в мире, и хотя против меня печаталось бы

больше книг, чем имеется букв в строках "Минго Ревульго" {"Las Copias de

Mingo Revulgo" -- произведение неизвестного поэта, где под прикрытием

пастушечьих аллегорий заключается сатира на слабое и распущенное правление

короля Энрико IV (1454-1475). Комментарии к этим "Copias" написал Фернандо

де Пульгар.}. Эти два принца, не побуждаемые к тому ни лестью с моей

стороны, ни другого рода хвалой, единственно лишь по собственной их доброте

взяли на себя труд оказывать мне милость и покровительство, вследствие чего

я считаю себя более счастливым и богатым, чем если бы благосклонная судьба

обычным путем довела меня до своей вершины. Честь свою сохранить может и

бедный, но не порочный. Бедность может омрачить благородство облаком, но не

вполне затемнить его. А так как добродетель бросает от себя некоторый свет,

хотя бы и сквозь щели и превратности стесненного положения, высокие и

благородные умы отнесутся к ней с уважением, а следовательно, и будут

покровительствовать ей. Больше ты ему ничего не говори, и я ничего больше не

скажу тебе, а только попрошу принять во внимание, что эта вторая часть "Дон

Кихота", которую я тебе предлагаю, скроена из того же сукна, как и первая; и

что в ней я даю тебе Дон Кихота во всем его объеме и под конец, умершего и

похороненного, чтобы никто не дерзал вновь свидетельствовать о нем, так как

и прежнего достаточно; и достаточно также и того, что честный человек

рассказал историю этих остроумных безумств, не желая сызнова приниматься за

них; потому что обилие вещей, хотя бы они и были хороши, приводит к тому,

что их не ценят, а недостаток, даже и плохих вещей, придает им известную

ценность. Я забыл сказать тебе, чтобы ты ждал "Персилеса", которого я

кончаю, а также вторую часть "Галатеи" {Эта вторая часть "Галатеи", о

которой не раз возвещал автор, не появилась и, по-видимому, затерялась

вместе с некоторыми другими произведениями Сервантеса.}.

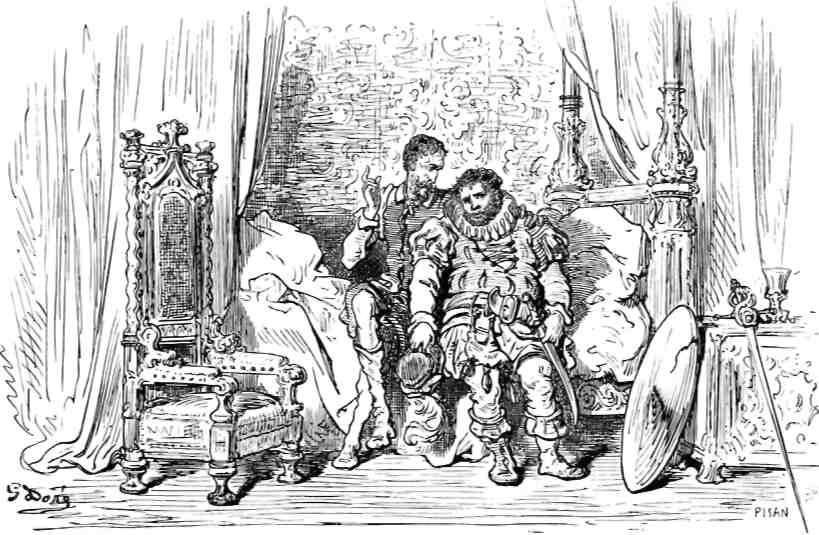

Глава I О том, что произошло у священника и цирюльника с Дон Кихотом

по поводу его болезни

Cид Амет бен-Енхели во второй части этой истории и третьем выезде Дон

Кихота рассказывает, что священник и цирюльник не виделись с ним почти

месяц, чтобы не возобновлять и не оживлять в его памяти недавних событий.

Тем не менее они часто навещали племянницу и ключницу его, поручая им как

можно заботливее ухаживать за рыцарем и давать ему пищу, подкрепляющую и

хорошо влияющую на сердце и на мозг, откуда -- если зрело судить -- и

проистекало все его несчастие. Обе женщины заявили, что они это делали и

будут делать с величайшей охотой и заботливостью, так как замечают, что их

сеньор по временам выказывает признаки того, что приходит в здравый ум.

Известие это доставило тем двум большое удовольствие, потому что им

казалось, что они хорошо поступили, привезя его очарованным в повозке,

запряженной волами, как рассказано в последней главе первой части этой столь

же значительной, как и точной истории. Поэтому они решили навестить его и

удостовериться, действительно ли ему лучше, хотя и считали это едва ли

возможным, и условились не касаться ни с какой стороны странствующего

рыцарства, чтобы избежать опасности разбередить раны, едва только начавшие

затягиваться.

Наконец они зашли к нему и застали его сидящего на постели, одетого в

камзол из зеленой байки, с красной толедской шапочкой на голове, до того

худого и сморщенного, что он казался настоящей мумией.

Встретил он их очень любезно и на вопрос о его здоровье дал отчет о нем

и о себе очень умно и в самых изысканных выражениях. Во время разговора они

коснулись и так называемых государственных вопросов и разных способов

правления, уничтожая такое-то злоупотребление, исправляя другое, преобразуя

один обычай, изменяя другой; и каждый из них трех являл из себя нового

законодателя, современного Ликурга или только что вновь испеченного Солона.

Они так преобразовали весь общественный строй, что, казалось, отдали его в

кузницу, откуда и получили в совершенно новом виде. Дон Кихот говорил столь

рассудительно и здраво обо всех предметах, о которых шла речь, что оба

экзаменатора убедились, вне всякого сомнения, в том, что он здоров и в

полном уме. При разговоре присутствовали ключница и племянница, которые не

могли достаточно возблагодарить Бога, видя своего господина снова таким

здравомыслящим. А священник, отступив от прежнего намерения не касаться

предметов рыцарства, захотел основательно проверить, действительно ли

исцеление Дон Кихота или только кажущееся. Итак, переходя от предмета к

предмету, он стал рассказывать несколько новостей, дошедших из столицы, и

между прочим сказал, что утверждают, будто турок наступает с сильнейшим

флотом, но и его намерение неизвестно, и где, собственно, разразится столь

тяжкая гроза; а ввиду этого опасения, которое почти ежегодно принуждает нас

браться за оружие, все христианство в тревоге, и Его Величество озаботилось

приказать принять меры для обороны берегов Неаполя, Сицилии и острова Мальты

{С середины XVI до середины XVII в. морское могущество турок было очень

значительно, и их умыслы нападения на берега Испании и Италии составляли

постоянный предмет опасения и разговоров в упомянутых странах.}. На это Дон

Кихот ответил:

-- Его Величество поступил, как должен поступать всякий

предусмотрительный воин, заблаговременно позаботившись об обороне своих

владений, чтобы неприятель не застал его врасплох.

Едва священник услышал эти слова, как он сказал про себя: "Да защитит

тебя Господь, бедный Дон Кихот, мне кажется, ты низвергаешься с вершины

своего безумия в глубокую бездну своей простоватости". Но цирюльник,

которому пришла в голову та же мысль, как и священнику, спросил Дон Кихота,

в чем же заключается мера, применение которой он считал бы столь полезной, и

не придется ли, может быть, внести и ее в список того множества неуместных

предложений, которые обыкновенно доводятся до государей.

-- Мое предложение, сеньор брадобрей, -- сказал Дон Кихот, -- вовсе не

неуместное, а даже очень уместное.

-- Я не о нем говорил, -- возразил цирюльник, -- но только опыт

показал, что все или большинство предложений, делаемых Его Величеству, или

неисполнимы, или нелепы, или принесли бы вред королю и королевству.

-- Но мое предложение, -- ответил Дон Кихот, -- не только не

неисполнимо, и не нелепо, а самое легкоисполнимое, самое подходящее, удобное

и простое, которое может лишь прийти на ум изобретателю проектов.

-- Вы медлите сообщить его нам, сеньор Дон Кихот, -- сказал священник.

-- Я бы не желал сообщать его здесь теперь, -- ответил Дон Кихот, --

чтобы завтра утром оно дошло до ушей членов королевского совета, и другой бы

воспользовался признательностью и наградой за мои старания.

-- Что касается меня, -- сказал цирюльник, -- даю вам слово здесь и

перед лицом Божьим, что все, о чем бы вы ни сообщили нам, ни король, ни Рокс

{Ni Rey ni Roque -- общеупотребительное испанское выражение.} и ни единый

смертный не услышат ни слова,-- клятва, которой я научился из романса о

священнике, в предисловии предостерегающем короля против вора, похитившего у

него сто дублонов и мула-иноходца.

-- Не знаю этих историй, -- сказал Дон Кихот, -- но знаю, что клятва

хороша, так как я уверен, что сеньор цирюльник -- человек честный.

-- Хотя бы он и не был им, -- сказал священник, -- он будет молчать,

как немой, под страхом подвергнуться наказанию, к какому бы ни приговорил

его суд.

-- А кто поручится мне за вас, сеньор священник? -- спросил Дон Кихот.

-- Мой сан, -- ответил священник,-- обязывающий меня хранить тайну.

-- Клянусь, -- сказал тогда Дон Кихот, -- что же лучшее мог бы сделать

Его Величество, как не объявить через глашатая приказание всем странствующим

рыцарям, скитающимся по Испании, собраться в назначенный день в столице, и

если бы даже их явилось туда не более полдюжины, в числе их мог бы найтись

такой рыцарь, что одного его было бы достаточно для уничтожения всего

могущества турок. Будьте внимательны, ваши милости, и следите за моим

объяснением. Разве быть может новость -- для одиноко странствующего рыцаря

уничтожить армию в двести тысяч человек, словно у всех у них вместе взятых

одна лишь голова или они сделаны из марципана? А если нет, скажите мне,

сколько историй наполнено подобными чудесами? Если б теперь были живы (в

недобрый час для меня, -- я не хочу сказать для кого-либо другого)

знаменитый Белианис или еще который-нибудь из бесчисленных потомков Амадиса

Галльского, если, говорю я, кто-нибудь из них был бы жив теперь и выступил

бы против турок, клянусь честью, я не желал бы быть на месте этих последних.

Но Бог не покинет своего народа и пошлет ему рыцаря, если не столь

доблестного, как прежние странствующие рыцари, то, по крайней мере, не

уступающего им в мужестве; Бог слышит меня, и больше я ничего не скажу.

-- Ах! -- воскликнула тут племянница. -- Пусть убьют меня, если мой

сеньор не желает снова сделаться странствующим рыцарем!

На это Дон Кихот ответил:

-- Странствующим рыцарем я и умру, и пусть турок высаживается, где

хочет, когда пожелает и в каком количестве может, а я еще раз повторяю: Бог

меня слышит!

На это цирюльник сказал:

-- Умоляю вас, ваши милости, позвольте мне сообщить вам маленькую

историю, случившуюся в Севилье и как нельзя лучше подходящую сюда, отчего

мне и хотелось бы рассказать ее вам.

Дон Кихот дал просимое разрешение, а священник и все остальные стали

внимательно слушать. Цирюльник начал так:

-- В доме умалишенных в Севилье находился человек, родственники

которого засадили его туда, потому что он лишился рассудка. Имел он ученую

степень по церковному праву, полученную им в Осуне, но если б он получил ее

и в Саламанке, он, как думают многие, все также сошел бы с ума. Этот человек

с ученою степенью, просидев несколько лет в доме умалишенных, вообразил, что

он выздоровел и теперь в полном своем рассудке, и, вообразив это, он написал

архиепископу, умоляя его самым убедительным образом спасти его из столь

бедственного положения, в котором он находится, так как Бог в милосердии

Своем вернул ему утраченный им разум, но родственники, желая воспользоваться

его частью состояния, продолжают держать его в доме умалишенных и хотели бы,

чтобы он вопреки истине оставался сумасшедшим до конца жизни. Архиепископ,

убежденный полученными от него многими, хорошо составленными и весьма

рассудительными письмами, приказал одному из своих капелланов узнать у

директора дома умалишенных, правда ли то, что пишет ему лисенсиат, а также и

самому поговорить с сумасшедшим и если он увидит, что тот в здравом уме,

увести его оттуда и выпустить на свободу. Капеллан отправился в дом

умалишенных, но тут директор сказал ему, что человек тот еще болен и хотя он

часто говорит очень умно, а в конце концов у него прорываются такие

нелепости, что они намного перевешивают его умные речи, и капеллану легко

будет самому удостовериться в этом, если он поговорит с больным. Капеллан

решил так и сделать; его провели к умалишенному, и он проговорил с ним

больше часу, и за все это время тот не сказал ни одного безрассудного или

нелепого слова; напротив того, он говорил так умно, что капеллан не мог не

поверить в полное выздоровление бывшего сумасшедшего. Между прочим, тот

сказал ему, что директор -- его враг, так как он не желает лишиться

подарков, которые ему дают родственники больного за то, чтобы он выдавал его

за сумасшедшего со светлыми промежутками; самое худшее в его несчастии то,

что у него большое состояние и, желая воспользоваться им, его враги клевещут

на него и отрицают милость, оказанную ему Господом Богом, обратившим его

вновь из животного в человека. Словом, он так говорил, что возбудил

подозрение против директора, выставил своих родственников алчными и

бесчеловечными людьми, а себя -- таким рассудительным, что капеллан решил

взять его с собой, чтоб архиепископ видел его и самолично вник, где в этом

деле правда. С таким хорошим намерением добрый капеллан просил директора

велеть принести одежду, в которой лисенсиат был привезен в сумасшедший дом.

Директор еще раз предупредил капеллана, чтобы он подумал о том, что хочет

делать, так как, вне всякого сомнения, лисенсиат все еще сумасшедший. Но его

предостережения и советы не привели ни к чему, и директор должен был

повиноваться, узнав, что таково приказание архиепископа. Лисенсиата одели в

прежнее, еще новое и приличное платье, и, лишь только он увидел, что одет,

как здоровый человек, и с него сняли платье сумасшедшего, он стал просить

капеллана оказать ему такое благодеяние и позволить идти проститься с его

умалишенными товарищами. Капеллан ответил, что желает сопровождать его и

посмотреть на больных, находящихся в доме. И действительно, они поднялись

наверх, а с ними и некоторые из присутствовавших, и когда лисенсиат подошел

к клетке, в которой находился буйный помешанный -- хотя тот в то время как

раз был тих и спокоен,-- он сказал ему:

-- Брат мой, подумайте, не имеете ли что поручить мне, так как я ухожу

домой, оттого что Богу по бесконечной его доброте и милосердию угодно было,

хотя я этого и не заслуживаю, вернуть мне мой разум. Теперь я здоров и в

полном уме, так как для Бога нет ничего невозможного. Возлагайте великую

надежду и упование на Него, потому что раз Он мне вернул здравый рассудок,

то вернет его и вам, если вы будете уповать на Него. Я позабочусь прислать

вам каких-нибудь лакомств поесть, и вы непременно ешьте их, так как вам надо

знать, что я, как человек, прошедший через то же самое, уверен, что все наши

безумия происходят оттого, что у нас желудок пуст, а в мозгу ветер.

Крепитесь, крепитесь, потому что малодушие в несчастиях расшатывает здоровье

и ускоряет смерть.

Всю эту речь лисенсиата слышал другой сумасшедший, тоже в клетке,

напротив буйного. Приподнявшись со старой камышовой циновки, на которой он

лежал, как есть голый, он, громко крикнув, спросил, кто это уходит,

выздоровев и в полном уме.

Лисенсиат ответил:

-- Я, брат, я ухожу: мне больше нет надобности оставаться здесь, за что

я бесконечно благодарен небу, оказавшему мне столь великую милость.

-- Подумайте о том, что вы говорите, лисенсиат; и пусть не обманывает

вас дьявол, -- возразил сумасшедший. -- Дайте отдых ногам и оставайтесь

спокойненько здесь, в вашем доме, чем и сбережете себе обратное путешествие.

-- Я знаю, что я здоров,-- ответил лисенсиат, -- и мне не придется

возвращаться к прежним стоянкам.

-- Вы-то здоровы? -- воскликнул сумасшедший. -- Хорошо, пусть будет

так! Идите себе с богом, но клянусь Юпитером, чью власть я олицетворяю на

земле, что за тот один грех, который совершает сегодня Севилья, выпуская вас

из этого дома и считая вас здоровым, я обрушусь на нее такой карой, память о

которой не забудется во все века веков, аминь. Неужели ты, негодный

лисенсиатишка, не знаешь, что в моей власти это сделать, так как повторяю, я

-- Юпитер-громовержец и держу в своих руках молниеносные снаряды, которыми я

могу и привык угрожать миру и разрушать его. Но я только одним желаю

наказать этот невежественный город, а именно: я не дам дождя ни ему, ни всей

его области и окрестности в течение целых трех лет, считая со дня и минуты,

когда я произношу эту угрозу. Ты свободен? Ты здоров? Ты в полном уме, а я

сумасшедший? Я больной? Я связан? Скорей повешусь, но не дам идти дождю!

Крик и слова сумасшедшего привлекли внимание присутствовавших, и

лисенсиат, обращаясь к капеллану и взяв его за руки, сказал:

-- Не огорчайтесь, сеньор мой, и не обращайте внимания на то, что

говорит этот сумасшедший, потому что, если он Юпитер и не желает дать дождя,

я -- Нептун, отец и бог вод, и пошлю дождь всякий раз, как мне это

вздумается и покажется нужным.

На это капеллан ответил:

-- Тем не менее, сеньор Нептун, было бы нехорошо раздражать сеньора

Юпитера. Пусть ваша милость остается лучше дома, а в другой раз, когда нам

будет удобнее и свободнее, мы приедем сюда за вашей милостью.

Директор и присутствовавшие рассмеялись, и смех их несколько смутил

капеллана. Лисенсиата раздели, он остался в доме умалишенных, и рассказу

конец.

-- Так вот та история, сеньор цирюльник, -- сказал Дон Кихот, --

которая так кстати подходила к случаю, что вы не могли не рассказать ее? Ах,

сеньор брадобрей, сеньор брадобрей! До чего слеп тот, кто ничего не видит

через сито? И неужели вы, ваша милость, не знаете, что всякое сравнение ума

с умом, мужества с мужеством, красоты с красотой, происхождения с

происхождением всегда и неуместны и ненавистны. Сеньор цирюльник, я не

Нептун, бог вод; я и не выдаю себя за умного человека, не будучи им, а

только стараюсь убедить мир, в каком он находится заблуждении, не стремясь

воскресить то счастливейшее время, когда процветал в нем орден

странствующего рыцарства. Но развращенный наш век не заслуживает того, чтоб

наслаждаться столь великим благом, каким наслаждались те времена, когда

странствующие рыцари брали на себя и возлагали на свои плечи защиту

королевств, покровительство девушкам, помощь сиротам и несовершеннолетним,

кару заносчивым и награждение униженных. Большинство теперешних рыцарей

предпочитает звону кольчуги и оружия шелест парчи и других дорогих шелковых

тканей, в которые они одеваются. Нет теперь такого рыцаря, который спал бы,

вооруженный с ног до головы, в открытом поле, подвергаясь всей суровости

непогоды; нет рыцаря, который, не вынимая ног из стремян, опираясь на копье,

только лишь, как говорится, вздремнул бы минутку, в чем прежде и состоял

весь отдых странствующих рыцарей. Нет и такого, который, выйдя из лесу,

углубился бы в горы, а спустившись оттуда, бродя по безлюдному и пустынному

берегу моря, там, где оно почти всегда бурное, всегда волнующееся, увидав на

берегу маленький челнок без весел, мачты, паруса и каких бы то ни было

снастей, вскочил бы в него, с сердцем, полным отваги, вверяя себя неумолимым

волнам глубокого моря, то подбрасывающим его к небесам, то низвергающим его

в бездну, и, встретив грудью неодолимый шквал, когда менее всего можно было

ждать этого, очутился бы за три тысячи и более миль от того места, откуда он

отплыл, и, когда он выскочил здесь на берег далекой и неведомой страны, с

ним приключились бы события, достойные быть занесенными не только на

пергамент, но и на бронзу. Теперь лень торжествует над прилежанием,

праздность -- над трудом, порок -- над добродетелью, заносчивость -- над

доблестью, военная теоретика -- над военной практикой, и лишь только в

золотой век и среди странствующих рыцарей все это жило и процветало. А если

не так, скажите, был ли кто добродетельнее и доблестнее знаменитого Амадиса

Галльского? Был ли кто умнее Палмерина Английского? Привлекательнее и

расторопнее Тиранта Белого? Благороднее Лизуарта Греческого? Кто больше

рубился мечом и принимал ударов меча, как не дон Белианис? Кто был отважнее

Периона Галльского или кто шел смелее навстречу опасностям, чем Феликсмарт

де Иркания? Кто был искреннее Эспландиана? Или более стремителен, чем

Сиронхилио Фракийский, более храбр, чем Родоманте, более мудр, чем король

Собрино, более удалой, чем Рейнальдос; кто был столь непобедим, как Ролдан,

более великодушен и учтив, чем Руджиеро, от которого происходят нынешние

Феррарские герцоги, как это утверждает Турпин в своей "Космографии"? Все эти

рыцари и многие другие, которых я мог бы еще назвать, были, сеньор

священник, странствующими рыцарями и славой и блеском рыцарства. Такими или

подобными им желал бы я, чтобы были и те, которых я предлагал в своем

проекте и, если б они нашлись, Его Величеству была бы оказана великая

услуга, он был бы избавлен от больших трат, а турку пришлось бы рвать себе

бороду. И вместе с тем я желаю остаться у себя дома, потому что капеллан не

берет меня с собой, и если Юпитер, как сказал цирюльник, не пошлет дождя, я

здесь, и пошлю его, когда мне вздумается. Говорю это, чтоб сеньор

цирюльничий таз знал, что я его понял.

-- Поистине, сеньор Дон Кихот,-- сказал цирюльник, -- я это говорил

вовсе не с такой целью. Намерение мое, как свят бог, было хорошее, и вашей

милости незачем сердиться на меня.

-- Сержусь ли я или нет, -- ответил Дон Кихот, -- я сам знаю.

На это священник сказал:

-- Хотя до сих пор я не говорил почти ни слова, но очень желал бы

разъяснить сомнение, которое гложет и гнетет мою совесть и возникло из

только что сказанного Дон Кихотом.

-- На многое другое еще более важное, -- ответил Дон Кихот, -- сеньор

священник имеет разрешение; итак, он может высказать свое сомнение, потому

что неприятно иметь совесть, отягощенную сомнением.

-- Пользуясь этим соизволением,-- ответил священник, -- скажу, в чем

мое сомнение: я никоим образом не могу уверить себя, чтобы вся толпа

странствующих рыцарей, о которых вы, ваша милость, сеньор Дон Кихот,

упоминали, действительно бы существовала на свете и чтобы они были людьми из

плоти и костей. Я скорее думаю, что все это лишь вымысел, басни и ложь, --

сновиденья, рассказанные едва проснувшимися людьми, или, точнее говоря,

наполовину дремлющими.

-- Это еще другое заблуждение, -- ответил Дон Кихот, -- в которое

впадали многие, не верующие, что такие рыцари существовали в мире, и уже

часто с разными людьми и при разных обстоятельствах я старался вывести на

свет истины это почти всеобщее заблуждение. Но иногда я не достигал своей

цели, а в другие разы достигал, опираясь всегда на рамена правды, а правда

эта столь достоверная, что я мог бы сказать, что видел собственными своими

глазами Амадиса Галльского: это был человек высокого роста, с белым лицом,

обрамленным красивой, хотя и черной бородой, с выражением полунежным,

полусуровым; на слова он был скуп, рассердить его было нелегко, а

рассердившись, он быстро успокаивался. Подобно тому, как я описал Амадиса, я

мог бы, мне кажется, обрисовать и изобразить всех странствующих рыцарей, о

которых говорится в историях всего мира, так как вследствие суждения моего,

что они были именно такими, как о них сообщается в историях, и, основываясь

на подвигах, ими совершенных, на характере, обнаруженном ими, из всех этих

данных можно, правильно философствуя, вывести, какие у них были черты и

какой цвет лица и рост.

-- Как велик, по мнению вашей милости, сеньор мой Дон Кихот, был

великан Моргайте? -- спросил цирюльник.

-- Что касается великанов, -- ответил Дон Кихот, -- относительно того,

существовали ли они, мнения расходятся, но Священное Писание, которое не

может уклониться от истины ни на атом, свидетельствует о том, что они

существовали, рассказывая нам историю этого громадного филистимлянина

Голиафа, имевшего семь с половиной локтей высоты, что уже представляет собой

непомерный рост. Также и на острове Сицилия были найдены столь большие

берцовые и плечевые кости, что, несомненно, обладавшие ими должны были быть

великанами, высокими, как башни; геометрия ставит это вне сомнения. Но тем

не менее я не могу с уверенностью сказать, какого роста был Морганте, хотя

представляю себе, что он не был чрезмерно велик; а думать это заставляет

меня то обстоятельство, что в истории, в которой особенно подробно

излагаются его поступки, говорится, будто он часто спал под кровлей. Если же

он находил дома, в которых мог помещаться, из этого следует, что его рост не

был непомерным.

-- Совершенно верно, -- сказал священник, забавлявшийся, слушая

величайшие нелепости, которые говорил Дон Кихот, и спросил его, какими

представляет он себе лица Рейнальдоса де Монтальбан, дона Ролдана и

остальных двенадцати пэров Франции, так как они все были странствующими

рыцарями.

-- О Рейнальдосе, -- ответил Дон Кихот, -- я решусь сказать, что лицо у

него было широкое, очень красное; глаза беспокойные, немного навыкате, он

был вспыльчив и раздражителен до крайности и дружил с ворами и бродягами.

Что же касается Рольдано, Ротоландо, или Ролдана (так как в историях он

называется всеми этими именами), я думаю и уверен, что он был среднего

роста, широкоплечий, с немного кривыми ногами, со смуглым лицом, рыжей

бородой и волосами по всему телу, с грозным взглядом и отрывистой речью, но

очень учтивый и благовоспитанный.

-- Если Ролдан не был более привлекателен, чем вы его описали, --

сказал священник, -- неудивительно, что такая красавица, как сеньора

Анхелика, бросила и отвергла его, увлеченная пылкостью, живостью и

изяществом, какими, должно быть, обладал молодой мавр с только что

выступившим пушком на лице, которому она отдалась; и она выказала свой ум,

влюбившись в нежного Медора, а не в сурового Ролдана.

-- Эта Анхелика, сеньор священник, -- ответил Дон Кихот, -- была

молодая девушка, довольно легкомысленная, ветреная и достаточно своенравная,

наполнившая мир столько же молвой о проказах своих, как и о своей красоте.

Она пренебрегла тысячей сеньоров -- тысячей храбрых и тысячей мудрых -- и

удовольствовалась лишь безбородым пажом, не имевшим ни состояния, ни имени,

кроме известности, которую доставила ему благодарность и верность в дружбе

{Речь идет о поисках Медором тела его друга Дардинела, во время которых он

сам был ранен, и его сочли убитым, пока старания Анхелики не вернули его к

жизни.}. Великий певец ее красоты, знаменитый Ариосто, не дерзая или не

желая воспеть случившееся с этой сеньорой после низкого ее поступка (должно

быть, это были не слишком-то целомудренные вещи), так и оставляет ее,

говоря:

Как ей достался скипетр Катая,

Споет получше лира пусть иная.

И, без сомнения, это было словно пророчество, потому что поэты

называются также vates, что означает прорицатели. Истина эта ясно видна из

того, что впоследствии один знаменитый андалузский поэт оплакал и воспел

слезы Анхелики, а другой знаменитый и единственный кастильский поэт воспел

ее красоту {Андалузский поэт, о котором идет речь, был Бараоно де Сото,

написавший "Las lagrimas de Angelica" а кастильский поэт -- Лопе де Бега,

написавший "La Hermosura de Angelica", появившуюся в 1604 г.}.

-- Скажите мне, сеньор Дон Кихот, -- вмешался тогда цирюльник, -- не

было ли среди стольких восхвалявших ее какого-либо поэта, написавшего сатиру

против этой сеньоры Анхелики?

-- Я уверен, -- ответил Дон Кихот,-- что если бы Сакрипанте или Ролдан

были поэтами, они бы уж хорошенько намылили голову девушке, потому что

поэтам свойственно и врожденно мстить сатирами или эпиграммами дамам своим с

вымышленными или измененными именами, словом, тем, которых они избрали

повелительницами своих дум, если они отвергли их или пренебрегли ими, --

месть, конечно, недостойная великодушного сердца. Но до сих пор до моего

сведения не дошло ни одного стиха, обесславливающего сеньору Анхелику,

которая внесла в мир столько смятения и смут.

-- Это чудо, -- сказал священник.

Но тут как раз они услышали, что ключница и племянница, еще раньше

удалившиеся и не участвовавшие в разговоре, громко кричат на дворе, и все

бросились на шум.

Cид Амет бен-Енхели во второй части этой истории и третьем выезде Дон

Кихота рассказывает, что священник и цирюльник не виделись с ним почти

месяц, чтобы не возобновлять и не оживлять в его памяти недавних событий.

Тем не менее они часто навещали племянницу и ключницу его, поручая им как

можно заботливее ухаживать за рыцарем и давать ему пищу, подкрепляющую и

хорошо влияющую на сердце и на мозг, откуда -- если зрело судить -- и

проистекало все его несчастие. Обе женщины заявили, что они это делали и

будут делать с величайшей охотой и заботливостью, так как замечают, что их

сеньор по временам выказывает признаки того, что приходит в здравый ум.

Известие это доставило тем двум большое удовольствие, потому что им

казалось, что они хорошо поступили, привезя его очарованным в повозке,

запряженной волами, как рассказано в последней главе первой части этой столь

же значительной, как и точной истории. Поэтому они решили навестить его и

удостовериться, действительно ли ему лучше, хотя и считали это едва ли

возможным, и условились не касаться ни с какой стороны странствующего

рыцарства, чтобы избежать опасности разбередить раны, едва только начавшие

затягиваться.

Наконец они зашли к нему и застали его сидящего на постели, одетого в

камзол из зеленой байки, с красной толедской шапочкой на голове, до того

худого и сморщенного, что он казался настоящей мумией.

Встретил он их очень любезно и на вопрос о его здоровье дал отчет о нем

и о себе очень умно и в самых изысканных выражениях. Во время разговора они

коснулись и так называемых государственных вопросов и разных способов

правления, уничтожая такое-то злоупотребление, исправляя другое, преобразуя

один обычай, изменяя другой; и каждый из них трех являл из себя нового

законодателя, современного Ликурга или только что вновь испеченного Солона.

Они так преобразовали весь общественный строй, что, казалось, отдали его в

кузницу, откуда и получили в совершенно новом виде. Дон Кихот говорил столь

рассудительно и здраво обо всех предметах, о которых шла речь, что оба

экзаменатора убедились, вне всякого сомнения, в том, что он здоров и в

полном уме. При разговоре присутствовали ключница и племянница, которые не

могли достаточно возблагодарить Бога, видя своего господина снова таким

здравомыслящим. А священник, отступив от прежнего намерения не касаться

предметов рыцарства, захотел основательно проверить, действительно ли

исцеление Дон Кихота или только кажущееся. Итак, переходя от предмета к

предмету, он стал рассказывать несколько новостей, дошедших из столицы, и

между прочим сказал, что утверждают, будто турок наступает с сильнейшим

флотом, но и его намерение неизвестно, и где, собственно, разразится столь

тяжкая гроза; а ввиду этого опасения, которое почти ежегодно принуждает нас

браться за оружие, все христианство в тревоге, и Его Величество озаботилось

приказать принять меры для обороны берегов Неаполя, Сицилии и острова Мальты

{С середины XVI до середины XVII в. морское могущество турок было очень

значительно, и их умыслы нападения на берега Испании и Италии составляли

постоянный предмет опасения и разговоров в упомянутых странах.}. На это Дон

Кихот ответил:

-- Его Величество поступил, как должен поступать всякий

предусмотрительный воин, заблаговременно позаботившись об обороне своих

владений, чтобы неприятель не застал его врасплох.

Едва священник услышал эти слова, как он сказал про себя: "Да защитит

тебя Господь, бедный Дон Кихот, мне кажется, ты низвергаешься с вершины

своего безумия в глубокую бездну своей простоватости". Но цирюльник,

которому пришла в голову та же мысль, как и священнику, спросил Дон Кихота,

в чем же заключается мера, применение которой он считал бы столь полезной, и

не придется ли, может быть, внести и ее в список того множества неуместных

предложений, которые обыкновенно доводятся до государей.

-- Мое предложение, сеньор брадобрей, -- сказал Дон Кихот, -- вовсе не

неуместное, а даже очень уместное.

-- Я не о нем говорил, -- возразил цирюльник, -- но только опыт

показал, что все или большинство предложений, делаемых Его Величеству, или

неисполнимы, или нелепы, или принесли бы вред королю и королевству.

-- Но мое предложение, -- ответил Дон Кихот, -- не только не

неисполнимо, и не нелепо, а самое легкоисполнимое, самое подходящее, удобное

и простое, которое может лишь прийти на ум изобретателю проектов.

-- Вы медлите сообщить его нам, сеньор Дон Кихот, -- сказал священник.

-- Я бы не желал сообщать его здесь теперь, -- ответил Дон Кихот, --

чтобы завтра утром оно дошло до ушей членов королевского совета, и другой бы