---------------------------------------------------------------

Перевод с английского И. Гуровой

Рисунки Б.Дехтерева

издательство "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" МОСКВА 1966

И (Англ.) Т 67

OCR: Борис Толстиков

---------------------------------------------------------------

Наши читатели знакомы с повестью английского писателя Дзкефри Триза

"Фиалковый венец" -- о Греции V века до нашей эры, в которой рассказывается,

как афинский юноша Алексид помог разоблачить заговор против демократии и

написал комедию "Овод". "Холмы Варны" -- продолжение книги "Фиалковый

венец", действие повести развертывается спустя две тысячи лет, в эпоху

Возрождения. Юные гуманисты Алан и Анджела, ученики и помощники знаменитого

писателя Эразма Роттердамского и книгопечатника Альда Мануция, совершают

полное опасностей и приключений путешествие из Венеции на Балканы. Они

разыскивают рукопись Алексина, считавшуюся утерянной.

-- А ну повтори! -- взревел студент из Нориджа, уже грузный, несмотря

на свою молодость.

Алан поднял глаза, и они насмешливо блеснули в желтом свете свечи. Трое

студентов грозно стояли у его стола, отрезая ему путь к отступлению. Он знал

их в лицо: хвастливые забияки из колледжа, который издавна враждовал с его

собственным. Лучше не вызывать их на ссору, если это окажется возможным.

-- А зачем мне повторять? -- спросил он невозмутимо. -- Истина

останется истиной, а ложь -- ложью, сколько их ни повторяй.

Студент из Нориджа подступил к Алану -- от выпитого вина его лицо

побагровело. Он наклонился и так ударил кулаком по столу, что оловянные

кружки подпрыгнули.

-- То, что ты сказал, -- это гнуснейшая дьявольская ересь! -- кричал

он. -- И тебя стоило бы прогнать по улицам Кембриджа бичами.

-- И вышвырнуть из университета, -- добавил щуплый юнец с вытянутой

лисьей мордочкой.

Алан рассмеялся, но, когда он заговорил, в его голосе прозвучала резкая

нота.

-- За что же, милостивые государи? За мои слова о том, что Земля не

центр Вселенной, а лишь одна из многих планет, которые обращаются вокруг

Солнца? Но ведь это уже несколько лет назад сказал Коперник.

-- А что это еще за Коперник? -- спросил третий из его врагов с такой

наглой усмешкой, что Алан невольно сжал кулаки. Но их было трое, да и

университетское начальство весьма не одобряло драки в городских харчевнях.

-- Коперник -- самый прославленный астроном Европы...

-- Самый заклятый лжец и еретик, -- перебил его толстяк. -- Ведь каждый

верный сын церкви знает, что Земля плоская, иначе мы все с нее попадали бы.

И солнце ходит вокруг Земли. А то почему бы оно вставало на востоке и

садилось на западе?

Его тупое самодовольство вывело Алана из себя: он не выносил невежества

и не умел терпеливо выслушивать глупости. Уже не думая о последствиях, он

вскочил, оттолкнув табурет.

-- Дражайшие друзья мои... -- начал он с мягкой насмешкой.

-- Мы тебе не друзья, -- прошипел обладатель лисьей физиономии.

-- Но, во всяком случае, вы уже не дети. Мы все здесь взрослые люди,

которым уже исполнилось шестнадцать, если не семнадцать лет.

-- Ну и что?

-- И мы живем в тысяча пятьсот девятом году, а не в тысяча четыреста

девятом. И, несмотря на молодость, мы уже были свидетелями тому, как многие

умные люди изменили свое представление о Вселенной. Путешествия Колумба,

Васко да Гамы и...

-- Ты что, хочешь сказать, что мы дураки? -- брызгая слюной, закричал

толстяк и схватился за шпагу. -- Ах ты... ты... святотатец, йоркширский

мужлан!

-- Мне незачем об этом говорить, -- отрезал Алан. -- Достаточно ваших

собственных слов.

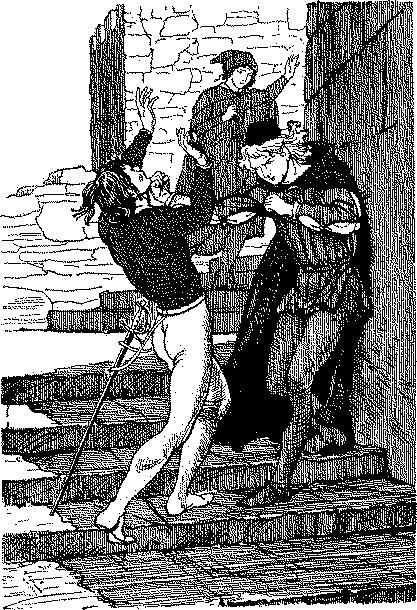

В желтом свете блеснули узкие стальные лезвия. Все посетители харчевни

вскочили, а самые любопытные с опаской подошли поближе. Алан занес над

головой тяжелый табурет.

-- Вспомните, милостивые государи, что в университете запрещено

обнажать шпаги, -- процедил он сквозь зубы.

-- Трус!

-- О нет. Первому дураку из колледжа Святого Петра, который попробует

напасть на меня, я вышибу мозги этим табуретом -- если найдется, что

вышибать, в чем я, впрочем, сомневаюсь.

Едва он умолк, толстяк из Нориджа с пьяным воплем ринулся вперед. Алан

отскочил и так ударил его по руке, сжимавшей шпагу, что толстяк покатился по

камышу, устилавшему пол. К тому времени, когда он с трудом поднялся, Алан

уже успел подобрать его шпагу и встал в позицию против остальных двух, держа

табурет в левой руке, как щит.

-- Всемилостивейшие господа! -- кричал трактирщик, кидаясь между ними с

распростертыми руками.

Но кто-то из студентов колледжа Святого Петра оттолкнул его, и шпаги с

лязгом скрестились. Толстяк выхватил шпагу у своего щуплого приятеля и с

мстительным ревом подскочил к Алану.

Но нападение двух врагов не смутило молодого йоркширца. Его

зеленовато-синие глаза по-прежнему насмешливо блестели, а волосы цвета

спелой пшеницы даже не растрепались. Невысокий и худой, он казался хрупким,

но это впечатление было обманчивым. Его руки обладали крепостью стали, в чем

не замедлили убедиться его противники. Опасен ему был только студент из

Нориджа, наделенный бычьей силой. Правда, ни толстяк, ни его приятель не

владели тонкостями фехтовального искусства, как его понимал Алан, который

еще мальчишкой фехтовал с Эндрью -- старым солдатом, закаленным во многих

боях, -- но тем не менее против силача ему пришлось пустить в ход все свое

умение. Алан принимал удары его шпаги на табурет, а сам тем временем,

применив излюбленный прием старика Эндрью, вышиб шпагу у более слабого

противника. Она упала на камыш, и Алан ногой отбросил ее к стене позади

себя, отшвырнул табурет и скрестил шпаги с толстяком.

Все описанное заняло не более минуты, но у Алан не было ни малейшего

желания затягивать бой. Трактирщик уже выбежал на темную улицу, громко

призывая стражу. Если стражники явятся сюда, будет плохо, и еще хуже, если

придут не они, а университетские надзиратели со своей охраной. Алана даже

могут исключить из Кембриджа, и тогда ему придется вернуться в угрюмый серый

дом тетки, в затерянное среди северных болот поместье, где нет книг, нет

никаких источников знания, никакой пищи для ума -- где он будет похоронен

заживо.

Если бы только ему удалось обезоружить толстяка без кровопролития!..

Это было бы лучше всего.

Шпаги вновь скрестились, и лезвия со скрежетом скользнули одно по

другому. Пламя свечей плясало от ветра, поднятого мечущимися телами. "Еще

миг, -- подумал Алан, -- и он в моей власти..."

Бац! Это ему в лицо выплеснули кружку эля. На секунду ослепленный, он

услышал визгливый смешок щуплого юнца, и тут же пальцы, сжимавшие шпагу,

опоясала жгучая боль и по ним заструилась кровь.

Задыхаясь от бешенства, он вытер глаза, в которых теперь не было

улыбки. Острие его шпаги впилось в правую руку толстяка у самого плеча.

Толстяк завопил и уронил шпагу.

А потом все смешалось. В драпу ввязывались все новые люди, не разбирая,

кто прав, кто виноват, и стараясь только как можно лучше отделать

ненавистных школяров. Словно в тумане Алан увидел занесенные палки и

табуреты, опрокидывающиеся свечи, сверкающие ножи и трактирщицу с ведром,

выплескивающую помои на всю честную компанию. Кто-то крикнул, что идут

стражники. Начиналось настоящее побоище между горожанами и студентами. Алан

решил, что пора исчезнуть.

Он с трудом добрался до дверей. По-прежнему падал легкий снежок, и

холодные хлопья обожгли разгоряченное лицо юноши. В конце улицы

подпрыгивали, приближаясь, два фонаря. Позади него в дверях харчевни

раздался крик:

-- Хватайте его! Он убийца!

Конечно, он никого не убил, но все же разумнее было удалиться, не

вступая в спор. Алан отбросил чужую шпагу в сугроб и бесшумно кинулся по

улице в сторону, противоположную той, откуда приближались стражники.

Знают ли они его? Они назвали его йоркширцем. Из-за его произношения?

Или им известно, что он Алан Дрейтон, студент колледжа Святой Марии?

Что толку гадать! Лучше припуститься во весь дух. Позади раздался шум

погони. Он помчался со всех ног, петляя по узким проулкам, ныряя под черные

своды арок, припушенные мягким снежком. Нет, прямо в колледж бежать нельзя,

надо свернуть, сбить их со следа. Хорошо еще, что настоящего-то следа он не

оставляет -- снег уже был истоптан десятками ног. Да, улочки Кембриджа не

похожи на Пеннинские пустоши, где он не раз гнался за оленем, отыскав его по

темной цепочке следов, протянувшейся через незапятнанно белую снежную

пелену, покрывшую равнину.

Он остановился в тени ворот. Теперь глубокую тишину нарушал только звук

его собственного тяжелого дыхания, белыми облачками расходившегося в

морозной воздухе. Значит, ему удалось уйти от погони. Отлично. А теперь -- к

себе, в колледж Святой Марии. Что лучше: открыто постучать в ворота или

тайком пробраться по крыше? Но в этом случае привратник отметит, что он не

ночевал в колледже. Нет, надо воспользоваться воротами. Иначе он окажется

повинным в серьезном нарушении правил: студентам запрещалось оставаться в

городе после полуночи.

Алан плотнее закутался в свой черный плащ и неторопливо зашагал по

улице, словно ничто не нарушило спокойной прогулки, которая и завершилась бы

мирно, если бы ему не вздумалось выпить злополучную кружку эля в харчевне,

где уже расположились забияки из колледжа Святого Петра.

Но его продолжали преследовать неудачи. Завернув за угол, он увидел у

ворот своего колледжа толпу с фонарями и факелами. Тихонько пробираясь в

тени домов, он услышал исполненный достоинства голос декана, гремевший за

зарешеченным •оконцем:

-- Я не желаю знать, кто вы такой, любезный сэр. Я декан колледжа

Святой Марии, и эти ворота не открываются ни по требованию университетских

надзирателей, ни по требованию городской стражи. Никакого обыска в своем

колледже я не допущу. Утром я расследую вашу жалобу, и, если подтвердится,

что один из наших студентов повинен, в подобном деянии, он будет передан в

руки надлежащих властей.

Алан поспешил ретироваться. Нет, пожалуй, все-таки придется лезть по

крыше.

Когда Алан вошел в большую комнату, которую он делил с тремя

товарищами, Мэтью и Годфри уже спали, но из-под двери комнаты для занятий

пробивалась полоска света: значит, Дик опять засиделся над книгами. Алан на

цыпочках прошел через спальню и, приоткрыв вторую дверь, сунул голову в

щель.

-- Никак не можешь оторваться от греков? -- спросил он шепотом.

-- Дик поднял голову, и его худое бледное лицо осветилось улыбкой.

-- Просто нет сил закрыть книгу, -- сказал он. -- В ней все так ново,

столько замечательных мыслей и идей, которые мне даже не снились...

-- Не так уж они новы. Им же больше двух тысяч лет. -- С этими словами

Алан пересек комнату и уселся на край стола.

-- Но для нас они новые. Ведь прошло лишь несколько десятилетий с тех

пор, как они стали нам доступны. -- В глазах Дика вспыхнул восторг. --

Насколько же они опередили нас! Какие сокровища знаний -- наука, а не

бабушкины сказки! Нет, Алан, греки -- это целый мир, который нам еще

предстоит исследовать. Это... это Америка духа!

-- Знаю. Я чувствую то же самое. Но, -- тут Алан грустно улыбнулся, --

мне, пожалуй, уже не придется исследовать этот мир.

-- Почему? Алан, что случилось? У тебя вся рука в крови!

-- Небольшой спор с коллегами-учеными. -- Его голос снова стал

насмешливым. -- Тупые ослы назвали меня лжецом, еретиком и еще кое-чем в том

же роде.

-- А что ты им сказал?

-- Только повторил слова великого поляка Коперника. Сказал о том, что

прекрасно знали греки Аристарх Самосский, например, и Гераклид Понтийский

[1] за много веков до того, как был заложен первый камень этого

высокоученого университета.

[1] Аристарх Самосский (ок. 320-250 гг. до н. э.) -- древнегреческий

философ. Наблюдая за движением планет, он пришел к выводу, что Земля

вращается вокруг Солнца.Однако его теория не получила распространения.

Гераклид Понтийский (IV век до н. э.) -- древнегреческий философ. Он

утверждал, что Земля вращается вокруг своей оси.

Дик встревожился.

-- Ты дрался с кем-нибудь?

-- Немножко. Они пустили в ход подлую штуку, и мне пришлось отделать

одного из них сильнее, чем я собирался.

-- Это скверно, Алан.

-- Знаю. -- Алан соскочил со стола и продолжал быстро: -- В лучшем

случае меня выгонят из Кембриджа. А если рана тяжелее, чем я думал, одному

богу известно, что со мной будет. Поэтому лучше мне уйти самому, прежде чем

меня принудят.

-- Ты вернешься домой? Алан горько усмехнулся:

-- А есть ли у меня дом? Дейлгарт, эта холодная темница в далекой

глуши? Тетка мне не обрадуется. Старик Эндрью умер, и у меня там нет больше

друзей.

-- Но как же так? А друзья твоего отца? Ведь Дрейтоны -- такой древний

род!

-- Который в войне Алой и Белой розы оказался на стороне побежденного

[2]. У нас не осталось друзей с тех пор, как мои дядья лишились головы, а

мой отец -- земель за то, что на Босуортском поле они сражались за Ричарда.

Нет! -- Он принялся расхаживать по каморке. -- Люди не забывают того... о

чем следовало бы забыть. Хотя со смерти моего отца прошло десять лет, а я --

последний в роде Дрейтонов, Генрих Тюдор по-прежнему не жалует нас. Если

дело дойдет до суда, это может сослужить мне плохую службу.

[2] Династическая война (1455--1485), которая велась в Англии

Ланкастерами, в чьем гербе была алая роза, и Йорками, имевшими в гербе белую

розу. Она завершилась победой Ланкастеров, и на престол Англии взошел Генрих

VII Тюдор, разбивший в битве при Босуорте короля Ричарда III из дома Йорков.

-- Так куда же ты пойдешь?

-- Не знаю, Дик. Во всяком случае, ясно одно: до зари мне надо убраться

из колледжа, да и из Кембриджа тоже. Если бы я мог попросить у кого-нибудь

совета!

-- Алан! -- Дик взволнованно вскочил с табурета. -- Ведь в Кембридже

есть человек, который способен тебе помочь -- даже помочь уехать из страны,

если понадобится.

-- Кто же?

-- Эразм!

-- Пожалуй... Но не могу же я идти к Эразму ночью!

-- Почему же? Он всегда работает чуть ли не до рассвета. А ты один из

самых любимых его учеников, один из горстки верных греков, как он нас

называет. -- Дик настойчиво потянул Алана за рукав. -- Иди к нему, не теряя

времени! Он самый прославленный человек в Европе, у него повсюду есть

друзья. Кое в чем он даже могущественнее королей.

-- Хорошо. -- Алан направился к двери в спальню. -- Я захвачу свои

пожитки, ведь я вряд ли еще вернусь сюда. Утром передай Мэтью и Годфри мой

прощальный привет.

-- Счастливого пути! -- Дик печально пожал ему руку. -- И что бы ни

случилось, где бы ты ни оказался, не забывай греческого.

-- Будь спокоен. -- Алан негромко засмеялся, стараясь скрыть

собственную грусть.

Пять минут спустя темная фигура бесшумно прокралась по заснеженной

крыше и спрыгнула в переулок Святой Марии,

-- А ну повтори! -- взревел студент из Нориджа, уже грузный, несмотря

на свою молодость.

Алан поднял глаза, и они насмешливо блеснули в желтом свете свечи. Трое

студентов грозно стояли у его стола, отрезая ему путь к отступлению. Он знал

их в лицо: хвастливые забияки из колледжа, который издавна враждовал с его

собственным. Лучше не вызывать их на ссору, если это окажется возможным.

-- А зачем мне повторять? -- спросил он невозмутимо. -- Истина

останется истиной, а ложь -- ложью, сколько их ни повторяй.

Студент из Нориджа подступил к Алану -- от выпитого вина его лицо

побагровело. Он наклонился и так ударил кулаком по столу, что оловянные

кружки подпрыгнули.

-- То, что ты сказал, -- это гнуснейшая дьявольская ересь! -- кричал

он. -- И тебя стоило бы прогнать по улицам Кембриджа бичами.

-- И вышвырнуть из университета, -- добавил щуплый юнец с вытянутой

лисьей мордочкой.

Алан рассмеялся, но, когда он заговорил, в его голосе прозвучала резкая

нота.

-- За что же, милостивые государи? За мои слова о том, что Земля не

центр Вселенной, а лишь одна из многих планет, которые обращаются вокруг

Солнца? Но ведь это уже несколько лет назад сказал Коперник.

-- А что это еще за Коперник? -- спросил третий из его врагов с такой

наглой усмешкой, что Алан невольно сжал кулаки. Но их было трое, да и

университетское начальство весьма не одобряло драки в городских харчевнях.

-- Коперник -- самый прославленный астроном Европы...

-- Самый заклятый лжец и еретик, -- перебил его толстяк. -- Ведь каждый

верный сын церкви знает, что Земля плоская, иначе мы все с нее попадали бы.

И солнце ходит вокруг Земли. А то почему бы оно вставало на востоке и

садилось на западе?

Его тупое самодовольство вывело Алана из себя: он не выносил невежества

и не умел терпеливо выслушивать глупости. Уже не думая о последствиях, он

вскочил, оттолкнув табурет.

-- Дражайшие друзья мои... -- начал он с мягкой насмешкой.

-- Мы тебе не друзья, -- прошипел обладатель лисьей физиономии.

-- Но, во всяком случае, вы уже не дети. Мы все здесь взрослые люди,

которым уже исполнилось шестнадцать, если не семнадцать лет.

-- Ну и что?

-- И мы живем в тысяча пятьсот девятом году, а не в тысяча четыреста

девятом. И, несмотря на молодость, мы уже были свидетелями тому, как многие

умные люди изменили свое представление о Вселенной. Путешествия Колумба,

Васко да Гамы и...

-- Ты что, хочешь сказать, что мы дураки? -- брызгая слюной, закричал

толстяк и схватился за шпагу. -- Ах ты... ты... святотатец, йоркширский

мужлан!

-- Мне незачем об этом говорить, -- отрезал Алан. -- Достаточно ваших

собственных слов.

В желтом свете блеснули узкие стальные лезвия. Все посетители харчевни

вскочили, а самые любопытные с опаской подошли поближе. Алан занес над

головой тяжелый табурет.

-- Вспомните, милостивые государи, что в университете запрещено

обнажать шпаги, -- процедил он сквозь зубы.

-- Трус!

-- О нет. Первому дураку из колледжа Святого Петра, который попробует

напасть на меня, я вышибу мозги этим табуретом -- если найдется, что

вышибать, в чем я, впрочем, сомневаюсь.

Едва он умолк, толстяк из Нориджа с пьяным воплем ринулся вперед. Алан

отскочил и так ударил его по руке, сжимавшей шпагу, что толстяк покатился по

камышу, устилавшему пол. К тому времени, когда он с трудом поднялся, Алан

уже успел подобрать его шпагу и встал в позицию против остальных двух, держа

табурет в левой руке, как щит.

-- Всемилостивейшие господа! -- кричал трактирщик, кидаясь между ними с

распростертыми руками.

Но кто-то из студентов колледжа Святого Петра оттолкнул его, и шпаги с

лязгом скрестились. Толстяк выхватил шпагу у своего щуплого приятеля и с

мстительным ревом подскочил к Алану.

Но нападение двух врагов не смутило молодого йоркширца. Его

зеленовато-синие глаза по-прежнему насмешливо блестели, а волосы цвета

спелой пшеницы даже не растрепались. Невысокий и худой, он казался хрупким,

но это впечатление было обманчивым. Его руки обладали крепостью стали, в чем

не замедлили убедиться его противники. Опасен ему был только студент из

Нориджа, наделенный бычьей силой. Правда, ни толстяк, ни его приятель не

владели тонкостями фехтовального искусства, как его понимал Алан, который

еще мальчишкой фехтовал с Эндрью -- старым солдатом, закаленным во многих

боях, -- но тем не менее против силача ему пришлось пустить в ход все свое

умение. Алан принимал удары его шпаги на табурет, а сам тем временем,

применив излюбленный прием старика Эндрью, вышиб шпагу у более слабого

противника. Она упала на камыш, и Алан ногой отбросил ее к стене позади

себя, отшвырнул табурет и скрестил шпаги с толстяком.

Все описанное заняло не более минуты, но у Алан не было ни малейшего

желания затягивать бой. Трактирщик уже выбежал на темную улицу, громко

призывая стражу. Если стражники явятся сюда, будет плохо, и еще хуже, если

придут не они, а университетские надзиратели со своей охраной. Алана даже

могут исключить из Кембриджа, и тогда ему придется вернуться в угрюмый серый

дом тетки, в затерянное среди северных болот поместье, где нет книг, нет

никаких источников знания, никакой пищи для ума -- где он будет похоронен

заживо.

Если бы только ему удалось обезоружить толстяка без кровопролития!..

Это было бы лучше всего.

Шпаги вновь скрестились, и лезвия со скрежетом скользнули одно по

другому. Пламя свечей плясало от ветра, поднятого мечущимися телами. "Еще

миг, -- подумал Алан, -- и он в моей власти..."

Бац! Это ему в лицо выплеснули кружку эля. На секунду ослепленный, он

услышал визгливый смешок щуплого юнца, и тут же пальцы, сжимавшие шпагу,

опоясала жгучая боль и по ним заструилась кровь.

Задыхаясь от бешенства, он вытер глаза, в которых теперь не было

улыбки. Острие его шпаги впилось в правую руку толстяка у самого плеча.

Толстяк завопил и уронил шпагу.

А потом все смешалось. В драпу ввязывались все новые люди, не разбирая,

кто прав, кто виноват, и стараясь только как можно лучше отделать

ненавистных школяров. Словно в тумане Алан увидел занесенные палки и

табуреты, опрокидывающиеся свечи, сверкающие ножи и трактирщицу с ведром,

выплескивающую помои на всю честную компанию. Кто-то крикнул, что идут

стражники. Начиналось настоящее побоище между горожанами и студентами. Алан

решил, что пора исчезнуть.

Он с трудом добрался до дверей. По-прежнему падал легкий снежок, и

холодные хлопья обожгли разгоряченное лицо юноши. В конце улицы

подпрыгивали, приближаясь, два фонаря. Позади него в дверях харчевни

раздался крик:

-- Хватайте его! Он убийца!

Конечно, он никого не убил, но все же разумнее было удалиться, не

вступая в спор. Алан отбросил чужую шпагу в сугроб и бесшумно кинулся по

улице в сторону, противоположную той, откуда приближались стражники.

Знают ли они его? Они назвали его йоркширцем. Из-за его произношения?

Или им известно, что он Алан Дрейтон, студент колледжа Святой Марии?

Что толку гадать! Лучше припуститься во весь дух. Позади раздался шум

погони. Он помчался со всех ног, петляя по узким проулкам, ныряя под черные

своды арок, припушенные мягким снежком. Нет, прямо в колледж бежать нельзя,

надо свернуть, сбить их со следа. Хорошо еще, что настоящего-то следа он не

оставляет -- снег уже был истоптан десятками ног. Да, улочки Кембриджа не

похожи на Пеннинские пустоши, где он не раз гнался за оленем, отыскав его по

темной цепочке следов, протянувшейся через незапятнанно белую снежную

пелену, покрывшую равнину.

Он остановился в тени ворот. Теперь глубокую тишину нарушал только звук

его собственного тяжелого дыхания, белыми облачками расходившегося в

морозной воздухе. Значит, ему удалось уйти от погони. Отлично. А теперь -- к

себе, в колледж Святой Марии. Что лучше: открыто постучать в ворота или

тайком пробраться по крыше? Но в этом случае привратник отметит, что он не

ночевал в колледже. Нет, надо воспользоваться воротами. Иначе он окажется

повинным в серьезном нарушении правил: студентам запрещалось оставаться в

городе после полуночи.

Алан плотнее закутался в свой черный плащ и неторопливо зашагал по

улице, словно ничто не нарушило спокойной прогулки, которая и завершилась бы

мирно, если бы ему не вздумалось выпить злополучную кружку эля в харчевне,

где уже расположились забияки из колледжа Святого Петра.

Но его продолжали преследовать неудачи. Завернув за угол, он увидел у

ворот своего колледжа толпу с фонарями и факелами. Тихонько пробираясь в

тени домов, он услышал исполненный достоинства голос декана, гремевший за

зарешеченным •оконцем:

-- Я не желаю знать, кто вы такой, любезный сэр. Я декан колледжа

Святой Марии, и эти ворота не открываются ни по требованию университетских

надзирателей, ни по требованию городской стражи. Никакого обыска в своем

колледже я не допущу. Утром я расследую вашу жалобу, и, если подтвердится,

что один из наших студентов повинен, в подобном деянии, он будет передан в

руки надлежащих властей.

Алан поспешил ретироваться. Нет, пожалуй, все-таки придется лезть по

крыше.

Когда Алан вошел в большую комнату, которую он делил с тремя

товарищами, Мэтью и Годфри уже спали, но из-под двери комнаты для занятий

пробивалась полоска света: значит, Дик опять засиделся над книгами. Алан на

цыпочках прошел через спальню и, приоткрыв вторую дверь, сунул голову в

щель.

-- Никак не можешь оторваться от греков? -- спросил он шепотом.

-- Дик поднял голову, и его худое бледное лицо осветилось улыбкой.

-- Просто нет сил закрыть книгу, -- сказал он. -- В ней все так ново,

столько замечательных мыслей и идей, которые мне даже не снились...

-- Не так уж они новы. Им же больше двух тысяч лет. -- С этими словами

Алан пересек комнату и уселся на край стола.

-- Но для нас они новые. Ведь прошло лишь несколько десятилетий с тех

пор, как они стали нам доступны. -- В глазах Дика вспыхнул восторг. --

Насколько же они опередили нас! Какие сокровища знаний -- наука, а не

бабушкины сказки! Нет, Алан, греки -- это целый мир, который нам еще

предстоит исследовать. Это... это Америка духа!

-- Знаю. Я чувствую то же самое. Но, -- тут Алан грустно улыбнулся, --

мне, пожалуй, уже не придется исследовать этот мир.

-- Почему? Алан, что случилось? У тебя вся рука в крови!

-- Небольшой спор с коллегами-учеными. -- Его голос снова стал

насмешливым. -- Тупые ослы назвали меня лжецом, еретиком и еще кое-чем в том

же роде.

-- А что ты им сказал?

-- Только повторил слова великого поляка Коперника. Сказал о том, что

прекрасно знали греки Аристарх Самосский, например, и Гераклид Понтийский

[1] за много веков до того, как был заложен первый камень этого

высокоученого университета.

[1] Аристарх Самосский (ок. 320-250 гг. до н. э.) -- древнегреческий

философ. Наблюдая за движением планет, он пришел к выводу, что Земля

вращается вокруг Солнца.Однако его теория не получила распространения.

Гераклид Понтийский (IV век до н. э.) -- древнегреческий философ. Он

утверждал, что Земля вращается вокруг своей оси.

Дик встревожился.

-- Ты дрался с кем-нибудь?

-- Немножко. Они пустили в ход подлую штуку, и мне пришлось отделать

одного из них сильнее, чем я собирался.

-- Это скверно, Алан.

-- Знаю. -- Алан соскочил со стола и продолжал быстро: -- В лучшем

случае меня выгонят из Кембриджа. А если рана тяжелее, чем я думал, одному

богу известно, что со мной будет. Поэтому лучше мне уйти самому, прежде чем

меня принудят.

-- Ты вернешься домой? Алан горько усмехнулся:

-- А есть ли у меня дом? Дейлгарт, эта холодная темница в далекой

глуши? Тетка мне не обрадуется. Старик Эндрью умер, и у меня там нет больше

друзей.

-- Но как же так? А друзья твоего отца? Ведь Дрейтоны -- такой древний

род!

-- Который в войне Алой и Белой розы оказался на стороне побежденного

[2]. У нас не осталось друзей с тех пор, как мои дядья лишились головы, а

мой отец -- земель за то, что на Босуортском поле они сражались за Ричарда.

Нет! -- Он принялся расхаживать по каморке. -- Люди не забывают того... о

чем следовало бы забыть. Хотя со смерти моего отца прошло десять лет, а я --

последний в роде Дрейтонов, Генрих Тюдор по-прежнему не жалует нас. Если

дело дойдет до суда, это может сослужить мне плохую службу.

[2] Династическая война (1455--1485), которая велась в Англии

Ланкастерами, в чьем гербе была алая роза, и Йорками, имевшими в гербе белую

розу. Она завершилась победой Ланкастеров, и на престол Англии взошел Генрих

VII Тюдор, разбивший в битве при Босуорте короля Ричарда III из дома Йорков.

-- Так куда же ты пойдешь?

-- Не знаю, Дик. Во всяком случае, ясно одно: до зари мне надо убраться

из колледжа, да и из Кембриджа тоже. Если бы я мог попросить у кого-нибудь

совета!

-- Алан! -- Дик взволнованно вскочил с табурета. -- Ведь в Кембридже

есть человек, который способен тебе помочь -- даже помочь уехать из страны,

если понадобится.

-- Кто же?

-- Эразм!

-- Пожалуй... Но не могу же я идти к Эразму ночью!

-- Почему же? Он всегда работает чуть ли не до рассвета. А ты один из

самых любимых его учеников, один из горстки верных греков, как он нас

называет. -- Дик настойчиво потянул Алана за рукав. -- Иди к нему, не теряя

времени! Он самый прославленный человек в Европе, у него повсюду есть

друзья. Кое в чем он даже могущественнее королей.

-- Хорошо. -- Алан направился к двери в спальню. -- Я захвачу свои

пожитки, ведь я вряд ли еще вернусь сюда. Утром передай Мэтью и Годфри мой

прощальный привет.

-- Счастливого пути! -- Дик печально пожал ему руку. -- И что бы ни

случилось, где бы ты ни оказался, не забывай греческого.

-- Будь спокоен. -- Алан негромко засмеялся, стараясь скрыть

собственную грусть.

Пять минут спустя темная фигура бесшумно прокралась по заснеженной

крыше и спрыгнула в переулок Святой Марии,

Глава вторая. УДИВИТЕЛЬНОЕ СОКРОВИЩЕ

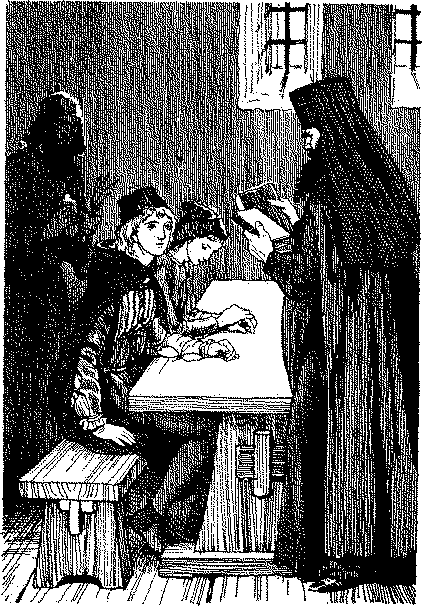

-- Боюсь, любезный Дрейтон, ты не создан для ученых занятий.

Плотнее закутавшись в черную, подбитую мехом мантию, маленький

голландец протянул руки к пылающему камину. Как и подобало ученому мужу, он

говорил по-латыни, и Алан обиженно ответил на том же языке:

-- Но разве не следует защищать истину, высокочтимый Эразм?

-- Конечно, следует, юноша, но не мечом, а пером. И не хмуря гневно

брови, а с улыбкой. Рази их глупость смехом! Ты читал мою последнюю книгу?

-- "Похвалу глупости"? Кто же в Европе не читал ее, учитель?

-- Мне надо было показать, как церковь под видом истины часто насаждает

ложь и суеверия. Как она внушает, будто изображения святых способны творить

чудеса, будто человек может обрести рай, каждый день усердно бормоча

молитвы, будто грязное тело свидетельствует о святости духа... Но осмелился

ли я прямо изобличить эти нелепости? Если бы я выступил против них открыто,

меня, как сегодня тебя, сочли бы язычником и еретиком. Нет, мне пришлось

искать обходный путь. Жгучая сатира, легкая насмешка, ирония. Я шутил, и

люди смеялись со мной, тем самым уже наполовину соглашаясь, что я прав.

-- Да, конечно. Но ведь ты -- прославленный Эразм Роттердамский, и тебе

дано совершать подобное. Любую написанную тобой книгу прочтут во всех

уголках Европы. -- Алан замялся и, крутя в руках шапку, уставился на свои

башмаки: налипший на них снег, растопленный жаром камина, растекался темными

лужицами. Как объяснить этому знаменитому ученому, что простому смертному не

так-то просто следовать его совету и что спор в кембриджской харчевне, где

лучшим доводом служит удачный удар шпаги, совсем не похож на споры, которые

ведутся в тихих стенах университета с помощью писем и памфлетов?

-- Насилием ничего решить нельзя, -- продолжал голландец. -- Одна война

порождает другую. Я могу понять и извинить диких зверей, которые

набрасываются друг на друга, ибо они поступают так по неведению. Но неужели

надо убеждать людей, что...

-- Прости, учитель, что я перебиваю тебя, но сделанного не вернешь. Я

ранил его, защищаясь, -- это правда, но его друзья поклянутся, что ссору

затеял я. Мне надо покинуть Кембридж, и благоразумнее всего было бы на

некоторое время уехать из Англии.

-- Мне будет жаль расстаться с тобой, -- улыбнулся Эразм. -- Слишком

мало тут истинных ценителей греческого языка. На нас даже косятся, считая

наши занятия глупой, а то в вредной затеей. Но я уже сказал, что, по-моему,

ты не создан для мирных занятий наукой. В тебе таится неразумное влечение

испытывать силу силой -- ты, вероятно, предпочтешь назвать это любовью к

приключениям.

-- Каюсь, ты прав, -- в свою очередь, улыбнулся Алан. -- Я происхожу из

воинственного рода. Мои родители умерли, когда я был еще мал, и я рос без

всякого присмотра, а север -- суровый край. Нет, я люблю греческий язык, и

меня влечет мудрость, ключом к которой он служит, но я не могу посвятить

книгам всю мою жизнь. Мне нужно и что-то другое.

-- Быть может, тебе следовало бы отправиться с испанцами или

португальцами завоевывать Новый Свет.

Алан расхохотался:

-- Нет, учитель. Мне только один раз довелось плыть на корабле, и всего

только из Гулля в Лондон, но у меня начинается приступ морской болезни при

одном лишь воспоминании об этом путешествии. Моряком мне не быть.

-- Гм... -- Эразм задумался и, нагнувшись к камину, принялся растирать

посиневшие пальцы; он даже распахнул мантию и подставил животворному теплу

свои тощие ноги. -- Итак, у тебя нет ни денег, ни друзей. Тебе приходится

самому заботиться о себе. И тебе надо уехать из Англии.

-- Да, учитель.

-- Я могу, конечно, снабдить тебя письмами, которые откроют тебе двери

других университетов. Парижского, например, или Падуанского. Но ведь, чтобы

не умереть с голоду, тебе придется просить милостыню или работать. К тому же

я остаюсь при прежнем мнении: несмотря на весь твой острый ум, господь не

предназначил тебе быть ученым.

-- Так что же ты мне посоветуешь?

Голландец долго молчал. Алан ждал, с трудом сдерживая нетерпение. Ночь

была на исходе. Пока он беседовал с Эразмом, незаметно приблизился рассвет,

неся с собой опасность. Он уже видел, как его ведут к декану колледжа, как

передают в руки университетских властей...

-- Пожалуй, -- негромко сказал Эразм, -- я могу тебе кое-что

предложить. Но если ты согласишься, я не знаю, куда это тебя приведет.

Несомненно, в дальние страны. Вероятно, на край гибели. И возможно -- в

могилу.

-- Но что же ты предлагаешь, учитель?

Эразм выпрямился и нащупал на поясе связку ключей.

-- Если ты не согласишься, ты обещаешь хранить тайну?

-- Конечно!

Эразм подошел к дубовому сундуку, в котором держал свои бумаги и

наиболее ценные книги.

-- Разумеется, ты знаешь, что нам известна лишь малая часть того, что

написали греки и римляне. Если бы древние владели нашим недавним

изобретением -- книгопечатанием, светильники их знания горели бы повсюду!

Но, увы, до нас дошли лишь отдельные списки, которые ценятся на вес золота.

-- Я знаю, учитель. Я хорошо помню, какое было волнение в прошлом году,

когда в монастыре Корвио нашли первые шесть глав "Анналов" Тацита[1]. Их

потом послали в Рим Джованни Медичи.

[1] Тацит Публий Корнелий (ок. 55-120 гг.) -- древнеримский историк.

Его "Анналы", посвященные истории Рима при первых императорах, дошли до нас

не полностью.

Голландец кивнул.

-- Такие случаи утешают нас и подают надежду, что не все великие книги

безвозвратно погибли для мира. Быть может, некоторые из них уцелели и где-то

пылятся сейчас в безвестности и небрежении. Как знать, не удастся ли нам

отыскать еще, например, какие-нибудь творения Софокла -- ведь до нас дошло

только семь его трагедий, а он написал их больше ста.

-- Какая это, наверное, высокая радость, -- задумчиво произнес Алан, --

найти бессмертное произведение и вернуть его миру!

Эразм испытующе посмотрел на него, вертя в руке ключ.

-- Хотелось бы тебе испытать ее?

-- Больше всего на свете!

-- В таком случае, ты можешь попробовать.

Он отпер сундук и, порывшись в бумагах, достал письмо.

-- Слушай внимательно, -- сказал он, подходя к свече. -- Это пишет мне

из Антверпена мой близкий друг. "Тебя может заинтересовать рассказ, который

я услышал от одного старика паломника, недавно вернувшегося из Иерусалима.

По его словам, года два назад по пути туда он провел несколько дней в

уединенном монастыре. Где именно находится этот монастырь, он толком

объяснить не мог, но перед тем он переплыл Адриатическое море, и отсюда я

заключаю, что это где-то в Далмации или за ней. Однажды он забрел в

монастырскую библиотеку, которая, по его словам, больше походит на

захламленный чулан, что, впрочем, не редкость для восточных монастырей, где

монахи особенно ленивы и невежественны. Но там он увидел несколько греческих

книг и запомнил название одной -- "Овод", комедия Алексида..."

-- А кто такой Алексид? -- взволнованно перебил Алан.

-- Мы о нем почти ничего не знаем. Он писал комедии почти в одно время

с Аристофаном, но от них до нас дошли только две-три строчки.

-- И целая комедия лежит в этом монастыре? Какое замечательное

открытие! Но почему же этот паломник...

-- Не торопись! -- Эразм поднял руку, умеряя его нетерпение. -- Наш

паломник не был ученым, не представлял себе ценности рукописи и думал только

о цели своего путешествия.

-- Так почему же за ней не отправился кто-нибудь другой?

-- О ее существовании известно только старику паломнику, моему

антверпенскому другу и нам с тобой. А сами монахи либо не знают, что

хранится в их заброшенной библиотеке, либо не имеют представления о том,

какое это сокровище. Комедия Алексида! Князья не жалели бы тысяч дукатов,

стараясь перехватить ее друг у друга. Папа пожелал бы приобрести ее для

Ватиканского хранилища.

-- И только мы знаем, что она там. Если, конечно, она еще там... --

Алан говорил медленно, но мысли вихрем мчались в его голове.

Эразм улыбнулся:

-- Она пролежала там много сотен лет, так что ей вряд ли суждено было

исчезнуть за последние два года.

-- Но как найти монастырь, если старик сам не знает, где он находится?

Монастырь где-то по ту сторону Адриатического моря! Легче отыскать иголку в

стоге сена.

-- Он указал несколько примет. Монастырь стоит на крутом утесе, а в

долине за ним лежит небольшое озеро, которое называется Варна. -- Эразм

запер письмо в сундук и вновь сел у камина. -- Ну, что скажешь, любезный

Дрейтон?

-- Надо отыскать монастырь и вернуть эту книгу миру!

-- Да, ты прав. Значит, кто-то должен отправиться к озеру Варна. И

человек этот должен владеть греческим языком, чтобы узнать то, ради чего он

будет искать монастырь. А кроме того, он должен быть молод, силен и не

страшиться никаких опасностей.

Алан молча кивнул.

-- Путь будет долгим. А озеро, где бы оно ни находилось, расположено в

глухих краях -- возможно, там, где теперь бесчинствуют турки. Если он

добудет рукопись, ему еще нужно будет благополучно вернуться с сокровищем,

из-за которого многие люди, не задумываясь, перережут ему глотку, словно

из-за золота или драгоценных камней.

-- И все-таки, высокочтимый Эразм, я хотел бы попробовать.

Эразм снова улыбнулся.

-- С тех пор как я получил это письмо, я все время высматривал

подходящего человека. Быть может, сегодня в харчевню тебя привела рука

провидения. -- Шаркая туфлями, он подошел к столу и взял бумагу и перо. --

Ты ведь торопишься уехать?

-- Рассвет не должен застать меня в Кембридже.

-- В этом предприятии тебе нужна будет помощь. Я дам тебе письмо к

моему другу Альду в Венеции.

-- Альду Мануцию? Знаменитому книгопечатнику?

-- Да. Я гостил у него в прошлом году. Это прекраснейший человек. Он

напечатал мою книгу "Adagia"[2] . Отправляйся к нему и можешь быть с ним

совершенно откровенным. На него можно положиться. -- Эразм говорил, а его

перо, не переставая, деловито скрипело по бумаге. -- Тебе будут нужны

деньги. Я дам тебе кое-какую сумму, а Альд добавит столько, сколько

понадобится. Но тебе может не хватить на дорогу, поэтому я напишу еще

доктору Мезюрье в Парижский университет и метру Гизо в Гренобль. Только

помни: никому ни слова о нашей тайне, кроме Альда!

[2] "Книга пословиц" (лат.).

-- Я не забуду.

Эразм посыпал письма песком и встал.

-- Собственно говоря, мне все равно, кто найдет рукопись, лишь бы она

стала достоянием всего мира. Но ведь есть такие любители, которые, попади

она в их руки, скроют ее ото всех в своем хранилище. Вот этого случиться не

должно!

Алан положил письма и серебряные монеты в дорожную сумку.

-- Рукопись я должен привезти тебе?

-- Нет, отдай ее Альду. Он будет знать, что с ней делать. Меня заботит

не старый пергамент, а живое слово, которое должно быть размножено на

печатных станках. А теперь, милый юноша, поторопись, и да хранит тебя бог.

Дрожа от холода, он проводил своего ночного гостя по темной лестнице и

отодвинул засовы. Еще раз вполголоса поблагодарив его, Алан вышел на

безмолвную улицу.

Когда занялся серый, унылый рассвет, по замерзшим равнинам Кембриджшира

размеренным шагом шел одинокий путник, направляясь на юг. А

Глава третья. ДОМ В ВЕНЕЦИИ

Ла-Манш обошелся с Аланом милостиво. Юноша благополучно добрался до

Кале, не встретив никаких препятствий ни со стороны морской стихии, ни

(поскольку Кале все еще владели англичане) со стороны королевских чиновников

на обоих берегах пролива. Сойдя с корабля, он вскоре уже очутился на

французской земле и зашагал по грязным дорогам Пикардии по направлению к

столице.

Париж встретил его первыми признаками пробуждения весны: на голых

ветках набухали серо-зеленые почки. Продолжая свой путь на юг через

Бургундию, Алан уже не мучился страхами и сомнениями. Солнце все сильнее

припекало его плечи под ветхим плащом, вливая бодрость в его душу. Еще

несколько дней, и каждое утро слева, на востоке, его уже приветствовали

Альпы, словно плывшие в лазури небес над бело-розовой пеной распускающихся

яблоневых садов.

Стараясь сберечь каждый грош, он ночевал на самых убогих постоялых

дворах. Но одинокий студент не привлекал ничьего внимания: сотни школяров

бродили в те дни по дорогам Европы, перебираясь из Рима во Флоренцию, из

Цюриха в Саламанку, из Оксфорда в Тулузу. Его познаний во французском языке

кое-как хватало для того, чтобы объясниться с хозяином постоялого двора,

зато он мог свободно беседовать по-латыни с любым деревенским священником

или образованным попутчиком.

Обогнув подножие Савойских Альп, на которых все еще белели пятна снега,

он добрался до Гренобля, где имя Эразма распахнуло перед ним все двери. Мэтр

Гизо принял его по-королевски, одолжил ему мула и попросил знакомых купцов,

направлявшихся в Милан, взять его с собой. И вот перед Аланом открылась

широкая равнина Северной Италии, где уже пылали все яркие краски южной

весны. В Милане он попрощался с купцами, поручил их заботам своего мула и

отправился дальше, снова пешком и один, через Верону и Падую в Венецию.

И наконец, когда апрель был уже на исходе, Алан, расспросив дорогу к

церкви Святого Августина, увидел над спокойным каналом дом Альда.

Дверь была украшена длинной латинской надписью, по правде сказать, не

слишком гостеприимной: "Кто бы ты ни был, если ты желаешь поговорить с

Альдом, будь краток; а затем дай ему вернуться к его трудам -- если только

не хочешь одолжить ему свое плечо, как некогда Геркулес утомленному Атласу.

Знай, что всякому, вступившему в этот дом, найдется дело".

Алан нащупал в сумке письмо Эразма и, собравшись с духом, открыл дверь.

Он вошел и растерянно остановился, пока его глаза после яркого солнца

привыкали к полумраку прихожей. Этот дом напоминал прохладный улей -- он

кишел людьми, и каждый прилежно трудился. Откуда-то доносился глухой стук

печатных станков. Кто-то звучным голосом диктовал греческие стихи. Две

девушки, золотисто-рыжие, как того требовала венецианская мода, пробежали

мимо него вверх по лестнице, смеясь и роняя апельсины из полной корзинки.

Оранжевые плоды, подскакивая, катились по белому мрамору ступенек. Через

вестибюль прошел невысокий толстяк -- он, пошатываясь, нес на голове большую

кипу бумаги. Весь дом, радуя душу любителя наук, благоухал типографской

краской.

-- Ты кого-нибудь ищешь? -- раздался за его спиной ласковый голос,

негромкий и музыкальный.

Повернувшись, он встретил дружеский взгляд пожилого человека в черном,

бритого, длинноносого, улыбающегося, с длинными волосами, аккуратно

ниспадающими на воротник.

-- Прошу прощения, синьор, я хотел бы видеть мессера Альда Мануция.

Тот улыбнулся:

-- Ты его видишь.

-- Ax!.. -- Алан поспешно поклонился. -- У меня к тебе письмо от

достопочтенного Эразма. -- При этом имени лицо итальянца озарилось радостью.

-- И... и нельзя ли нам поговорить наедине?

-- Конечно, мой юный друг. Прошу сюда!

Вслед за ним Алан поднялся по лестнице в комнату, уставленную книгами.

Он сразу узнал небольшие аккуратные томики, которыми славилось заведение

Альда, -- насколько удобнее были они, чем тяжелые дорогие фолианты других

книгопечатников! Комнату украшали мраморный бюст Вергилия и изящная

статуэтка какой-то греческой нимфы. На подоконнике стояла ваза с

пронизанными солнцем синими гиацинтами. Стол был завален письмами,

рукописями, гранками и всякими деловыми бумагами.

Альд прочел письмо, а потом вопросительно посмотрел на юношу. Алан

рассказал ему все, что знал.

-- Алексид! -- Лицо итальянца вновь озарилось радостью, спокойные глаза

заблестели. -- Найти комедию Алексида -- да, это было бы действительно

чудом. -- Он виновато усмехнулся. -- Тебе, наверное, странно, юноша, что

простое упоминание о какой-то книге так меня взволновало? Не знаю, поверишь

ли ты, но я готов проливать настоящие слезы при мысли о всех тех греческих

книгах, которые утрачены для современного человека.

-- Я понимаю, синьор, -- ведь в мире так мало книг.

-- Вот-вот. -- Альд жестом остановил его. -- Подумай, мой юный друг,

сосчитай; забудь на минуту про творения греков и римлян, забудь про обширные

труды отцов церкви -- это, конечно, весьма святые книги, но, увы, невероятно

скучные! Что еще мы создали? Что еще можно читать? Прекрасные стихи наших

Данте и Петрарки, остроумные новеллы Боккаччо, хроники Фруассара, стихи и

проза ваших англичан -- Чосера и Мелори, несколько старинных французских

героических поэм... Что еще мог бы ты назвать?

-- Ничего, синьор. Для того чтобы пересчитать великие книги, которые

создала Европа после заката Греции и Рима, хватит и десяти пальцев.

-- И вот теперь, после того как греческая литература пребывала в

забвении более тысячи лет, мы вдруг открыли сокровище под самым нашим носом:

поэзия, трагедии, комедии, исторические, философские, научные сочинения...

Сокровища, сказал я? Да-да, но сокровища, погребенные в старых подвалах и

склепах, служащие пищей для плесени и мышей! Страшно подумать, как

обращаются с книгами в некоторых монастырях -- монахи даже режут пергамент

на мелкие кусочки, чтобы писать на них молитвы, а потом продавать эти

амулеты паломникам за несколько медных монет. При одной мысли об этом я

прихожу в бешенство!

-- Не понимаю... -- Алан запнулся. -- Когда я начал учиться в

Кембридже, и познакомился с Эразмом, и узнал то новое, что принесли нам

последние годы... у меня в мозгу словно вспыхнул яркий свет, я словно

проснулся после долгого сна. И теперь я не понимаю, как могут люди, к тому

же образованные люди, оставаться равнодушными ко всему этому.

-- Равнодушными? -- повторил Альд. -- Да многие из них боятся этого

нового знания.

-- Боятся?

-- Разве ты забыл слова нашего друга Эразма? -- И итальянец негромко, с

чувством произнес: -- "Мир наконец-то начал обретать рассудок, словно

пробуждаясь после долгого сна. И все же находятся люди, которые упрямо

противятся этому, руками и ногами цепляясь за свое древнее невежество".

-- Но почему?

-- Он и это объяснил, -- усмехнулся итальянец. -- "Они страшатся

возрождения хороших книг, ибо, если мир станет мудрее, им уже не удастся

скрыть, что они ничего не знают".

-- Таких людей мне доводилось встречать в Кембридже. -- И,

рассмеявшись, Алан рассказал Альду о своем последнем вечере в университете.

-- Превосходно! -- одобрительно воскликнул Альд. -- Истинный рыцарь

знания и человек действия, ты больше всякого другого подходишь для подобного

предприятия. Ну, а теперь поговорим о деле. Ты сказал, что это место

называется Варна?

-- Так, во всяком случае, называется озеро. Ты слышал о нем?

-- Нет. Но я наведу справки. На это потребуется время, однако в Венеции

можно узнать все, что угодно, -- нужно лишь терпение. Город полон купцов и

путешественников, побывавших во всех уголках земли. Предоставь это мне, а

сам погости у нас, отдохни после дороги и наберись сил для дальнего пути.

Он открыл дверь, кликнул служанку и сам проводил Алана в небольшую

комнату на втором этаже. Переступив порог, Алан в изумлении остановился.

Такая роскошь и комфорт были еще неизвестны в Англии -- ковер на полу,

мягкая удобная кровать, которую служанка уже застилала белоснежными

хрустящими простынями, гобелены на стенах, изображающие сцены из странствий

Одиссея, туалетный столик и еще много всякой мебели. Однако позже ему

пришлось убедиться, что дом Альда по сравнению с жилищами итальянских

богачей был обставлен скромно и просто.

-- У меня на родине нет ничего подобного! -- сказал он с восхищением.

Альд пожал плечами.

-- Но ведь Англию не назовешь цивилизованной страной. Хотя, конечно,

придет и ее время, -- добавил он любезно.

Умывшись и приведя в порядок костюм, Алан спустился вслед за своим

хозяином в столовую. Украшенный изящными греческими вазами большой зал с

длинным столом посередине и массивным буфетом у стены был полон народа.

Почти все присутствующие были молоды и все без исключения веселы. С Аланом

любезно поздоровались жена Альда, его сыновья Мануцио и Антонио, его зятья и

компаньоны Азолани и их многочисленные жены, сыновья и дочери, а также

помощник Альда, красивый критянин Марк Мусур, Серафин, корректор, и (как

ему, во всяком случае, показалось) еще добрый десяток каких-то людей.

"Мне ни за что не запомнить сразу все эти имена и лица, -- в отчаянии

подумал он, -- а тем более -- кто кем кому приходится. Нужно будет

разбираться постепенно".

-- Ты говоришь по-гречески? -- вежливо осведомился Антонио. --

Прекрасно. Мы обычно говорим между собой по-гречески, ведь многие из наших

друзей родом с Кипра.

Алана усадили на почетное место рядом с хозяйкой.

-- Вы... вы слишком добры ко мне, -- смущенно пробормотал он. --

Безвестный чужестранец...

-- Чужестранец? -- откликнулся Альд с другого конца стола. -- А что бы

сказал на это Эразм? "Почему до сих пор сохраняются такие глупые слова, как

"англичанин" и "француз", разделяющие нас?"

-- А в другом месте, -- раздался звонкий голос откуда-то с середины

стола, -- он говорит: "Весь мир -- это одно общее отечество".

Эти слова были встречены гулом одобрения. Алан от удивления вытаращил

глаза. Голос принадлежал девушке, и девушка эта была моложе его. Что же это

за страна, где девушки бегло говорят по-гречески и цитируют по-латыни ученые

трактаты?

Следующие несколько дней, пока Альд осторожно наводил справки о Варне,

Алан отдыхал и с интересом осматривал Венецию.

Едва увидев первые города Северной Италии, он с удивлением обнаружил,

что они были куда более благоустроенны, чем даже французская и английская

столицы: не только княжеские дворцы, но и дома простых купцов поражали

великолепием. Люди на улицах, если, конечно, не считать нищих, были нарядно

одеты, и он не уставал дивиться их чистоплотности и изяществу манер. В

других странах по городским улицам можно было проехать только верхом, а тут

по отличным мостовым катили удобные кареты. ^

В Венецию же он просто влюбился: ее бесчисленные каналы, гондолы, лес

корабельных мачт, вздымающийся рядом с башнями и сверкающими куполами,

приводили его в восторг.

Ему нравилась широкая площадь перед церковью Сан-Джакометто на Риальто,

где степенные купцы торговали товарами со всех концов света. Ему нравились

разбегавшиеся от нее во все стороны узкие торговые улочки. И ему нравилось

кормить голубей на площади Святого Марка.

Но иногда он предпочитал никуда не ходить и помогал читать гранки или

отвечать на бесчисленные письма, которые каждый день получал Альд. Дом

служил одновременно и жилищем и книгопечатней. Краска изготовлялась там же.

Но белую плотную бумагу привозили с фабрик Фабриано. Несколько комнат

занимала переплетная мастерская. Шрифт отливали по образцам, написанным

критянином Мусуром, у которого был изумительный почерк. Мусур отличался

глубокой ученостью, и когда много лет спустя папа Лев Х возвел его в сан

епископа, Алан, узнав об этом, нисколько не удивился.

-- Отец основал свою книгопечатню почти двадцать лет назад, -- как-то

рассказал ему Антонио. -- В те дни греческие книги почти не печатались --

только Гомер, Эзоп, Феокрит и Исократ. Он мечтает до своей смерти напечатать

всех писателей древности и успел уже сделать очень многое.

-- Мне нравятся ваши книги! -- горячо воскликнул Алан. -- Они самые

дешевые и удобные из всех, какие мне только приходилось видеть. А ведь они

так прекрасно напечатаны и переплетены!

-- Отец говорит, что он на всю жизнь запомнил, какое отвращение внушали

ему в школе безобразные фолианты, и он не хочет, чтобы дети и впредь

страдали так же, как некогда он.

Тут к ним подошел Альд, который уже некоторое время прислушивался к их

разговору, и, бережно открыв новый томик Плутарха, показал на титульной

странице знак своей книгопечатни с девизом: "Festina lente" ("Спеши

медленно").

-- Это мой герб, -- засмеялся он, -- и я горжусь им не меньше любого

рыцаря. Дельфин означает скорость, а якорь -- терпеливое упорство. Я льщу

себя надеждой, что теперь этот знак известен в Европе повсюду, где только

люди ценят книги.

-- И пусть скоро настанет день, когда мы увидим его еще под одним

заголовком! -- воскликнул Алан. -- "Овод", комедия Алексида.

-- Тс-с... -- сказал Альд. -- Будь осторожен даже в этом доме.

... Им по-прежнему ничего не удавалось узнать про Варну, и Алан начинал

уже тревожиться. В Венеции ему жилось прекрасно, но тем не менее он жаждал

как можно скорее снова пуститься в путь. Альд говорил об Алексиде так,

словно он не умер две тысячи лет назад, словно в монастырской тюрьме томился

и ждал спасения живой поэт. Комедия и ее автор были для него неразделимы, и

молодой англичанин заразился его энтузиазмом.

-- Терпение, -- говорил итальянец, ласково кладя руку на плечо юноши.

-- Терпение и упорство. Сейчас время якоря, а потом настанет час дельфина.

Как только мы получим необходимые сведения, обещаю, что снаряжу тебя в

дорогу немедленно.

-- Мне иногда кажется, что никакой Варны вообще не существует, --

печально вздохнул Алан,

-- Мы скоро все узнаем. Через три дня начнется карнавал. Из Феррары

приедет один мой старый друг. Он изъездил Восточную Европу вдоль и поперек и

уж наверное сумеет нам помочь.

-- Ах, если бы!

-- Он будет ужинать у нас в первый вечер карнавала. А до тех пор --

терпение.

Карнавал начался, и Алан решил, что никогда в жизни не видел ничего

подобного. А ведь ему случалось видеть турниры, пышные празднества,

торжественные процессии, моралите[1], которые разыгрывались на площадях под

открытым небом. Но ничто не могло сравниться cо зрелищем великого

итальянского города, предавшегося безудержному веселью. Надев маску и плащ,

как и все остальные, Алан отправился с Антонио посмотреть карнавал.

[1] Нравоучительные, часто аллегорические пьесы, пользовавшиеся большим

успехом в Европе в XV веке.

На огромной площади Святого Марка колыхалась густая толпа. Шли

музыканты в сопровождении позолоченных крылатых мальчиков, изображавших

купидонов; на высоких колесницах вперемежку проезжали библейские патриархи и

герои античных легенд: за Ноем следовал Нептун, за Авраамом -- Ахилл.

Впервые в жизни Алан увидел верблюда. Покрытый богатой попоной, он надменно

шагал по усыпанной розами площади. Друзья с трудом протолкались к

набережной, чтобы посмотреть лодочные гонки.

-- Вот такого в Англии никогда не увидишь! -- воскликнул Алан.

-- Почему? Разве у вас не бывает водных праздников и процессий?

-- Да нет, бывают, хотя я их не видел... Но я говорю о другом, Антонио.

-- И он указал на несколько лодок, выстраивающихся к следующим гонкам. Их

команды состояли только из девушек.

-- О, наши девушки пользуются почти такой же свободой, как и наши

юноши! -- рассмеялся Антонио. -- Видишь ли, они получают такое же

образование и умеют поставить на своем.

-- Не знаю, что бы на это сказали у нас, -- нахмурившись, заметил Алан.

-- Вряд ли найдется англичанин, который захочет взять в жены дюжего гребца.

-- Ну, посмотрим, такие ли уж они дюжие гребцы. Гонки начались. Отсюда

нам будет хорошо видно, кто победит.

Легкие лодки уже неслись по спокойной воде, нефритово-зеленой в лучах

догорающей зари. Золотисто-рыжие головы наклонялись в такт, а унизанные

браслетами белоснежные руки гнали лодку вперед со скоростью, какой могли бы

позавидовать гребцы-мужчины. Когда первая лодка пронеслась мимо меты, далеко

обогнав ближайшую соперницу, толпа на набережной разразилась смехом и

приветственными криками.

-- Да ведь я знаю одну из этих девушек! -- воскликнул Алан. -- Вон, на

третьей скамье в победившей лодке.

-- Ну конечно -- это же моя двоюродная сестра Анджела д'Азола. Или ты

забыл, как она цитировала Эразма за обедом в день твоего приезда? Давай

протолкаемся к пристани и поздравим ее. Она ни за что не узнает тебя в этой

маске.

Антонио начал энергично прокладывать себе путь через толпу, но Алан

замешкался и отстал от своего друга. Он попробовал догнать его, но

безуспешно. Начинало темнеть, повсюду уже пылали факелы и свечи, и Алан

понял, что вряд ли сумеет отыскать Антонио в этом волнующемся людском море.

Он решил, что погуляет еще часок, полюбуется праздником, а потом отправится

домой ужинать.

Однако ему недолго было суждено оставаться в одиночестве. Не успел он

пройти и несколько шагов, как кто-то дернул его за плащ. Он обернулся и

увидел перед собой две маски.

-- Ну, Алан, и заставил же ты нас побегать! -- весело сказал один из

незнакомцев по-итальянски. (Алан уже немножко научился понимать этот язык.)

-- Мы собираемся немного прокатиться и посмотреть иллюминацию, --

перебил второй. -- Я тебя сразу узнал, и мы погнались за тобой, чтобы

спросить, не хочешь ли ты присоединиться к нам.

-- Вы очень любезны... -- Алан умолк, несколько смущенный. -- Простите,

но я не узнал вас под этими масками...

-- Ну что ж, поломай-ка голову, пока не настанет время их снимать, --

засмеялся первый. -- Идем же, вон наша лодка. Алан все еще медлил в

нерешительности.

-- Но я боюсь опоздать к ужину...

-- Ты и не опоздаешь. Мы ведь тоже не хотим опаздывать к тому же самому

ужину.

-- Мне очень неприятно, -- сказал Алан, когда они повернулись и все

вместе пошли к гондоле, -- но в доме мессера Мануция живет так много

народу... а ведь сейчас к тому же я мог бы узнать вас только по голосу.

-- Пустяки, -- успокоили они его. -- Что же это был бы за карнавал,

если бы все друг друга узнавали?

Гондола покачивалась на волнах у зеленых от водорослей ступеней. Даже

оба гребца по случаю карнавала были в масках. Алан сел на скамью, и они

поплыли.

Уже совсем стемнело, но почти все окна города были озарены золотистым

светом. Факелы, отражаясь в колышущейся воде, казалось, рассыпали нити

рубиновых ожерелий. Музыка лилась из домов, музыка доносилась с улиц и

площадей, музыка гремела на барках. Со всех сторон раздавались пение,

веселые крики, хохот, кокетливый смех девушек. Алан повернулся к своим

спутникам.

-- Я вам очень благодарен. По-моему, красивее этого я ничего в жизни не

видел.

-- Будем надеяться, что ты не пожалеешь об этой поездке, -- любезно

ответил один из них.

-- Но... они же свернули в Большой канал!

Гондола действительно повернула и теперь быстро удалялась от

иллюминированных зданий.

-- Куда мы едем? -- с тревогой спросил Алан.

-- Скоро увидишь, -- ответил тот, который сидел напротив. В его голосе

прозвучала нота, не понравившаяся Алану.

-- Я не верю, что вы из дома мессера Мануция! -- гневно крикнул он. --

Дайте-ка посмотреть на ваши лица!

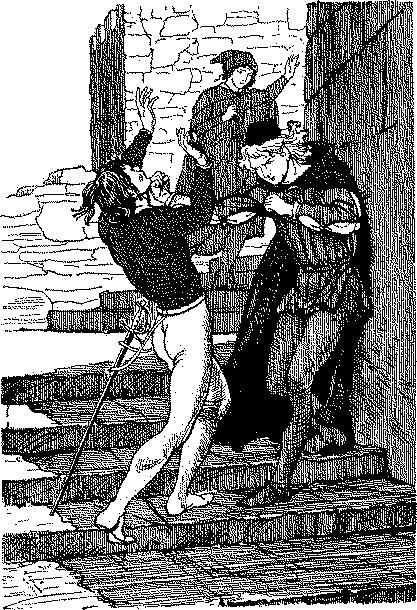

И он решительно протянул руку, чтобы сорвать маску со своего соседа. Но

незнакомец увернулся, а его товарищ обхватил Алана за пояс. Несколько секунд

гондола раскачивалась, грозя перевернуться.

-- Сиди смирно, и с тобой не случится ничего дурного!

Алан почувствовал, что к его боку прижалось нечто твердое, сильно

смахивавшее на острие кинжала.

Он решил, что благоразумнее будет пока сидеть смирно.

Глава четвертая. ТЕНЬ ЯСТРЕБА

Вскоре гондола свернула в узкий боковой канал. Прямо из чуть

колышущейся воды, словно крутые утесы, поднимались высокие дома с

освещенными квадратами окон на верхних этажах. Мрак, царивший внизу, кое-где

разрывали багровые факелы, озарявшие крутые ступени. Лодка причалила к одной

из таких лестниц. Человек с кинжалом сказал:

-- Если пойдешь с нами по-хорошему, можешь ничего не опасаться.

-- Куда вы меня привезли?

-- К тому, кто послал за тобой;

-- Послал за мной?

-- Да, -- рассмеялся неизвестный. -- Но ты ведь мог не принять

приглашения или вмешался бы мессер Мануций, вот нам и пришлось прибегнуть к

такому способу.

-- Что это за шутки? -- спросил Алан, упрямо не двигаясь с места.

-- Шутки тут ни при чем. Если ты будешь разумен, то сможешь неплохо

заработать. Ну, а теперь пошли. И не пробуй бежать от нас по этой лестнице,

она ведет не на улицу, а в тот самый дворец, куда мы идем.

Алану оставалось только подчиниться. Он вылез из лодки и стал

подниматься по лестнице в сопровождении своих похитителей. Они вошли в

дверь, которую охранял вооруженный привратник в пышной ливрее. Затем по

внутренней мраморной лестнице с бронзовыми перилами они поднялись на второй

этаж и прошли несколько галерей, увешанных великолепными гобеленами и

украшенных статуями. Алан успел заметить, что фрески на потолке изображают

сцены из "Илиады".

В конце последней галереи они остановились перед высокими резными

дверями. Человек с кинжалом почтительно постучал, и изнутри еле слышно

донесся ответ. Он распахнул правую створку двери и с поклоном пропустил

Алана вперед.

Они очутились в огромной библиотеке, где полки уходили под самый

потолок и к верхним можно было добраться только по узкой галерейке,

опоясывавшей комнату на половине ее высоты. Однако сейчас эта галерея была

погружена в полумрак. В комнате были зажжены только две массивные серебряные

лампы, стоявшие на столе в дальнем ее конце. Там сидел невысокий щуплый

человек, который в этом огромном зале казался еще более щуплым и маленьким.

Алана подвели почти к самому столу, заваленному старыми пергаментами.

-- Не снять ли нам маски? -- изысканно вежливым тоном спросил человек

за столом. -- Ведь по сравнению со мной ты находишься в более выгодном

положении, мессер Дрейтон.

Провожатые Алана сняли маски, и он последовал их примеру. Человек за

столом устремил на его лицо пытливый взгляд. Алан, в свою очередь,

внимательно его рассматривал. Перед ним сидел сгорбленный старик с

прекрасным лбом мыслителя, почти лысый, если не считать серебристого пушка

над ушами. В холодных беспощадных глазах чувствовалась та же твердая

решимость, что и в квадратной нижней челюсти, очертаний которой не смягчил

даже клинышек бороды. На нем был строгий, но очень дорогой костюм из

коричневого бархата, а на груди, на золотой цепи, висел усеянный

драгоценными камнями медальон. Он то и дело касался его длинными белыми

пальцами, которые на фоне темного бархата казались холодными серебристыми

рыбками. Они были унизаны перстнями -- на некоторых сверкало даже по три

драгоценных камня.

Первым прервал молчание Алан.

-- Это ты находишься в более выгодном положении по сравнению со мной,

синьор, -- сказал он резко. -- Ведь тебе известно мое имя, а мне твое --

нет. И я не знаю, почему меня насильно привели сюда, хотя тебе, вероятно,

известно и это.

-- О да... Чезаре, предложи нашему юному гостю стул. Бернардо, ты нам

пока не нужен.

-- Как угодно его светлости. -- И, поклонившись, тот, кого назвали

Бернардо, ушел.

Алан повернулся, чтобы взять стул у второго своего похитителя, и тут

впервые увидел его лицо. Оно показалось ему страшным, хотя Чезаре был молод

и очень красив нежной, почти девичьей красотой. Но в нем не чувствовалось

девичьей кротости, а глаза его были жестокими, как глаза кошки.

-- Что касается моего имени, -- сказал человек за столом все тем же

вкрадчивым тоном, -- то мы пока не будем его называть, но я могу тебя

заверить, что это славное имя. Кроме того, я очень богат. Конечно,

упоминание об этом скорее пристало бы простолюдину, но оно оправдывается

обстоятельствами. Я хотел бы предложить тебе выгодную сделку, и лучше, чтобы

ты с самого начала знал, что я могу и готов щедро заплатить тебе.

Алан слегка поклонился.

-- Я не сомневаюсь, что вижу перед собой знатного вельможу, хотя мне и

не дозволено узнать твое имя.

Он уже догадался, что его собеседник был герцогом -- об этом

свидетельствовали и золоченый герб на спинке кресла, и то, что слуга назвал

его "светлостью". Но раз он скрыл свое имя, Алан не собирался оказывать ему

почтение, на которое давал право этот титул.

-- Однако, -- продолжал он, -- я всего лишь бедный английский студент,

и у меня нет ничего ценного.

-- Ты ошибаешься, юноша. У тебя есть рукопись греческого комедиографа

Алексида.

Алан в непритворном изумлении широко раскрыл глаза.

-- Ах, если бы это было так! -- сказал он совершенно искренне.

-- Во всяком случае, ты знаешь, где она находится.

-- Ах, если бы это было так! -- повторил Алан, который начал о многом

догадываться. -- Это шутка, синьор? Такая библиотека свидетельствует о твоей

большой учености, и ты лучше меня должен знать, что до наших дней не

сохранилось ни одной комедии Алексида. Почему ты вообразил, что я могу

хранить подобное сокровище? Да ведь если бы такая рукопись существовала, она

стоила бы...

-- Она существует, -- перебил его герцог, -- и стоит... почти любую

цену, которую ты назначишь.

-- Если это не шутка, синьор, то твои люди просто ошиблись и привели к

тебе не того человека. Я только что приехал из Англии, меня зовут...

-- Мне все это известно. -- Герцог взмахнул белой рукой и наклонился

вперед. Над его лысой головой на высокой спинке кресла распростерлись резные

крылья золоченого ястреба. Алан вспомнил, что этот же герб он видел на

ливрее привратника. -- Тебя зовут Алан Дрейтон, и ты живешь у Мануция. Ты

собираешься достать для него рукопись Алексида. Может быть, мы кончим играть

в прятки, мой милый?

Алан поперхнулся.

-- Хорошо, предположим, это правда. Так что же тебе нужно?

-- Рукопись. Ты привезешь ее мне, а не Мануцию. -- Перехватив взгляд

Алана, он тонко улыбнулся. -- Если тебе нужны деньги, то здравый смысл

подскажет тебе, что я могу заплатить куда больше, чем этот книгопечатник. Но

если, как мне кажется, ты действуешь из более достойных побуждений и ценишь

сокровища знания, то погляди на эту библиотеку. Согласись, что это -- более

достойное хранилище для Алексида, чем дом Мануция.

-- Да, это прекрасный зал, -- осторожно ответил Алан, оглядываясь по

сторонам.

-- Позволь, я покажу тебе мою библиотеку. -- Герцог с неожиданной

легкостью поднялся на ноги, зажег две свечи от лампы на столе и, высоко

подняв подсвечник, повел Алана за собой.

-- Здесь хранятся две тысячи книг, но среди них не найдется ни одной

печатной страницы. Я не могу слышать о печатном станке! Мерзкое новомодное

изобретение, имеющее только одну цель -- метать бисер учености перед свиным

стадом простолюдинов.

Алан с трудом сдержал свое возмущение. Библиотека, безусловно, была

великолепна, и этот ночной осмотр невольно увлек его, хотя он ни на минуту

не забывал об опасном положении, в которое попал, и о зловещем Чезаре,

неслышно следовавшем за ними по пятам.

-- Я собирал книги всю свою жизнь, -- продолжал герцог, -- и потратил

на них более двадцати тысяч дукатов. Так что суди сам, какую цену я готов

заплатить.

Алан поднял свечу повыше, и она озарила редкую рукопись сочинений

Платона, которую герцог тут же с гордостью протянул ему.

-- Эта библиотека -- подлинная сокровищница, -- сказал юноша искренне.

-- Каким образом тебе удалось найти все это?

Герцог самодовольно улыбнулся.

-- Видишь ли, есть люди, которые сделали это своим ремеслом. Богатые

купцы, особенно флорентийские, которые рассылают своих приказчиков по всей

Европе и даже в Малую Азию, всегда поручают им высматривать интересные

рукописи. Беда в том, что они, естественно, продают свои находки тому, кто

предложит больше. А с владетельным князем или его святейшеством папой даже я

не всегда могу соперничать. Поэтому я предпочитаю пользоваться услугами моих

собственных доверенных лиц -- во главе их стоит Чезаре, с которым ты уже

знаком. Я сообщаю Чезаре, что именно мне нужно, и он никогда не обманывает

моих ожиданий.

Тут герцог усмехнулся, и от этой усмешки Алан похолодел. Чезаре,

услышав, что его хвалят, подошел поближе, но его красивое лицо по-прежнему

оставалось хмурым и настороженным.

-- Погляди-ка на этого Гомера, -- продолжал герцог, протягивая Алану

другую книгу в прекрасном переплете из позолоченной кожи. -- Это, пожалуй,

самая большая драгоценность в моем собрании. А, Чезаре?

-- Она обошлась в две человеческие жизни, -- ответил молодой человек.

-- Ну и что?

-- Действительно, ну и что? -- повторил его господин. -- То, что нам

нужно, мы берем. Это наш девиз. Не так ли, Чезаре?

-- И очень хороший девиз. Мессеру Дрейтону будет полезно его запомнить.

Перелистывая страницы Гомера, Алан лихорадочно обдумывал положение. С

Альдом его связывает дружба, но не деловые обязательства. Если он согласится

служить герцогу, его поступок могут назвать не слишком красивым, но отнюдь

не бесчестным. Ведь в конце-то концов это ему предстоит совершить опасное

путешествие в Варну. А герцог заплатит щедро, и он будет обеспечен на всю

жизнь...

Но и рассуждая так, Алан отлично понимал, что никогда не предаст Альда,

не обманет доверия Эразма, открывшего ему свою тайну. К тому же им рукопись

была нужна для того, чтобы напечатать ее и подарить комедию Алексида всему

миру, герцог же собирался, как скупец, скрыть ее ото всех в своей

библиотеке, чтобы потом хвастать, что ни у кого больше нет второго такого

сокровища.

Какой же смысл спасать Алексида из его темницы в Варне только для того,

чтобы вновь заключить его в венецианскую тюрьму, пусть и более роскошную?

Ну, а пока что делать? Герцог, несмотря на всю свою любовь к книгам, не

производил впечатления человека чести. Алан решил, что он дорожит своими

рукописями не потому, что они хранят сокровища знаний, а просто как

собранием редкостей. Ну, а красивый, как Аполлон, Чезаре, его доверенный,

был, судя по всему, опасен, как ядовитая змея.

-- Час уже поздний, синьор, -- сказал он наконец, -- и поскольку ты

убедился, что я не могу быть тебе полезен, надеюсь, мне разрешено будет

удалиться?

Герцог резко повернулся к нему.

-- Продолжаем играть в прятки? -- спросил он невозмутимо. -- Разве я не

сумел убедить тебя, что ты не прогадаешь, если согласишься выполнить мое

поручение?

-- Это прекрасная библиотека, но... я уже связан словом с другими.

-- Быть может, я выразил свою мысль недостаточно ясно. -- Герцог

говорил размеренно и зловеще. -- Хотя ты и отрицаешь это, я знаю, что тебе

известно, где находится рукопись Алексида. Она будет принадлежать мне. Мне

-- и никому другому! Я не уступлю ее даже Джованни Медичи! Ты продашь мне

свои сведения прежде, чем покинешь этот дом. А то, что нам не продают, мы

берем.

-- Но каким образом вы можете "взять" сведения? -- Почему-то, попадая в

опасное положение, Алан всегда начинал говорить насмешливо.

-- Это уж дело Чезаре. Не правда ли, Чезаре?

Молодой человек оскалил зубы.

-- Твоя светлость может на меня положиться. Мы с Бернардо сумеем

развязать ему язык. Завтра утром тебе будет известно все, что он знает.

Алан переводил взгляд с одного на другого, оценивая положение. У него

не было оружия, не было ничего, кроме книги и подсвечника. Руки его заняты,

и ему не удастся выхватить кинжал у кого-нибудь из них. Да и поможет ли это?

Предположим, он даже сумеет справиться с ними обоими. Они, несомненно,

успеют поднять тревогу, и из дворца ему все равно не выбраться.

Может быть, попробовать что-нибудь другое? Как-нибудь осторожно, не

вызывая подозрений, избавиться от книги и подсвечника, освободить обе руки,

а потом внезапно броситься на герцога, выхватить из драгоценных ножен на его

поясе кинжал и прижать острие к груди старика прежде, чем Чезаре успеет

вмешаться? Быть может, такой заложник обеспечит ему свободный выход? И, ведя

герцога под руку, прижимая кинжал к его боку, он покинет дворец и окажется

на свободе?

Но это слишком рискованно. Да и герцог, вероятно, носит под бархатом

кольчугу. А что делать тогда?

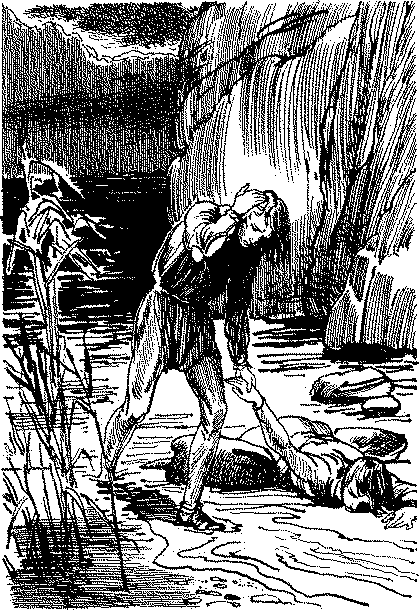

"Какой же я дурак!" -- внезапно подумал Алан. Он вдруг сообразил, что

именно те предметы, от которых он так хотел избавиться, и могут открыть ему

путь к свободе.

-- Назад, Чезаре! -- сказал он. -- Или твой господин никогда тебе не

простит!

От неожиданности молодой итальянец попятился, но тут же выхватил кинжал

из ножен. Бледные руки герцога тревожно взметнулись:

-- Моя рукопись!.,

-- Вот именно. -- Алан поднял свечу, так что язычок пламени почти

лизнул рукописные страницы Гомера. -- Одно движение -- и эта книга вспыхнет!

Герцог испустил вздох, похожий на стон.

-- Не вздумай ослушаться его, Чезаре! -- пробормотал он хриплым

голосом, в котором не осталось и следа прежней вкрадчивой любезности. -- Ты

ведь знаешь, сколько стоит мой Гомер.

-- На что надеется этот молокосос? -- презрительно спросил Чезаре. --

Дворец полон наших людей, мне стоит только кликнуть, и...

-- Вы можете изрубить меня на куски, -- весело перебил его Алан, -- но

книгу это не спасет. Если не ошибаюсь, твой господин сказал, что это --

жемчужина его собрания, и он вряд ли будет тебе благодарен за подобную

услугу.

-- Да-да, -- поспешно вмешался герцог, -- ни в коем случае не торопись,

Чезаре, и не наделай глупостей. Нам следует обсудить все это спокойно.

-- Обсуждать будет легче, если ты прикажешь Чезаре бросить кинжал на

пол, вон туда, и если сам снизойдешь последовать его примеру.

-- Я никому не позволю обезоружить меня! -- вспыхнул Чезаре.

-- Не спорь, -- с беспокойством сказал герцог, и их кинжалы упали рядом

на ковер.

Алан перешел к столу и поставил на него подсвечник, чтобы дать

отдохнуть затекшей руке.

-- А теперь слушайте, -- заговорил он как мог тверже и увереннее, -- и

я скажу вам, что мы сделаем.

-- Скажешь нам? -- Герцог поднял брови. -- Ты добился некоторого

преимущества, юноша, но оно только уравняло нас. Ты, конечно, можешь сжечь

моего Гомера, но зато я могу сжечь тебя самого... Иди выбрать для тебя еще

какую-нибудь смерть.

-- Но при этом ты лишишься своего Гомера, а моя смерть не подарит тебе

Алексида.

Герцог кивнул.

-- Верно, -- пробормотал он, словно говоря сам с собой.

-- Таким образом, все преимущества на моей стороне. -- Алан спокойно

глядел на герцога, но сердце его бешено колотилось. Он отчаянно старался

ничем не выдать своего страха и неуверенности. Эти двое были словно львы

перед укротителем. Стоит им догадаться, что он боится их, и они бросятся на

него. -- Ты, синьор, понимаешь это, но твой наемник как будто еще не понял.

-- Я с большим удовольствием перережу тебе горло, петушок, -- ласково