---------------------------------------------------------------

© Copyright Павел Пепперштейн

© Изд: AdMarginem, 1998

Date: 09 Nov 2008

Scan & spellcheck: niti

---------------------------------------------------------------

Содержание

Михаил Рыклин

Триумф детриумфатора 2

I. Кумирня мертвеца 23

II. Холод и вещи

Пассо и детриумфация 67

Знак 77

История потерянного зеркальца 91

История потерянного крестика 108

История потерянной куклы 126

Лед в снегу 133

III. Еда

Около молока 150

Супы 158

Яйцо 161

Горячее 192

Грибы 196

Ватрушечка 204

Кекс 212

Бублик 217

Колобок 224

Каша с медом, лед с медом, холодец 267

IV. Мой путь к Белоснежному дому

День рождения Гитлера 286

Мой путь к Белоснежному дому 289

Бинокль и Монокль I 294

Комментарий 312

Бинокль и Монокль II 318

Инструкция по пользованию Биноклем и Моноклем 339

Предатель Ада 340

Философствующая группа и музей философии 357

Голос из китайского ресторана 364

Эпилог 372

Михаил Рыклин

Триумф детриумфатора

Линия и буква

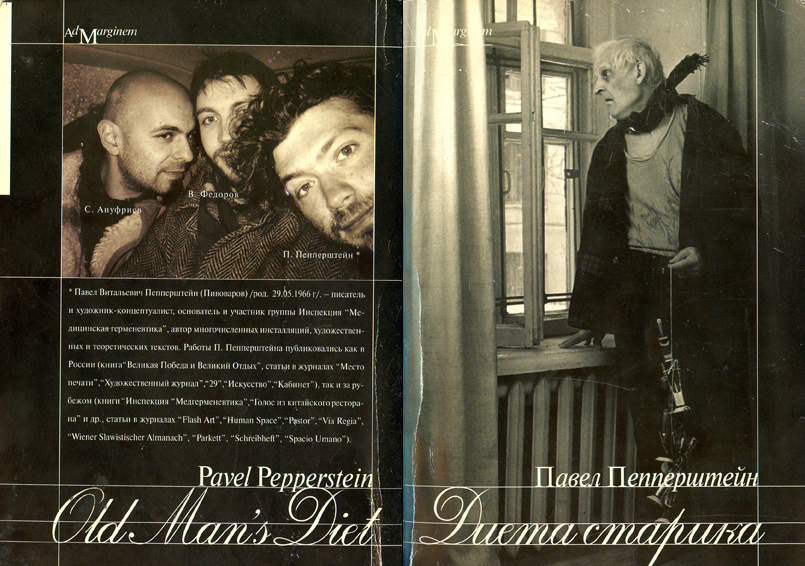

В свой тридцать один год Павел Пепперштейн не просто писатель со

стажем. Я вообще не знаю, когда он начал писать. Первый из публикуемых здесь

текстов был написан еще при жизни Брежнева (в 1982 году), в эпоху, которая и

людям постарше теперь представляется почти мифологической. И хотя автору

было тогда всего шестнадцать, он утверждает, что это далеко не первый из

написанных им рассказов. Паша -- случай в истории литературы довольно редкий

-- приходит к нам со своим письмом прямо из детства. Такое невообразимо

раннее начало составляет часть его литературного проекта. Автор "Диеты

старика" решил, что вместо того, чтобы, подобно Набокову и Прусту, постоянно

обретать утраченное детство, вступая в сложные игры с Мнемозиной, лучше

вообще из него не выходить, оставаться в нем. Это можно расшифровать и так:

постоянно созревать внутри собственного детства, давать взрослеть эйдосу

детства, не расставаться с игрушками и тогда, когда рисуешь, пишешь, делаешь

инсталляцию или создаешь "тексты дискурса" (так Паша называет свои более

поздние теоретические вещи). Конечно, подобной эйдетизации поддается не

всякое детство, но такое, которое содержало в себе возможность практически

бесконечного опосредования -- и притом еще ребенок должен суметь

воспользоваться стечением обстоятельств. Уникальность случая Паши в том, что

оба эти условия совпали. Он был ребенком внутри очень важной отрасли

советского книжного производства, иллюстрирования и написания детских книг.

Мифология детства создавалась В.Пивоваровым, И. Пивоваровой (родителями П.

Пепперштейна), И.Кабаковым, Э.Булатовым, Г. Сапгиром и другими членами

концептуального крута одновременно с критической рефлексией по поводу

возможностей такой мифологии, ее законов, степени вмешательства идеологии и

т.д. Как русская литература вышла из гоголевской "Шинели", так московский

концептуализм во многом вышел из иллюстрирования детских книжек. Павел

Пепперштейн рос, можно сказать, в эпицентре этого процесса, вещи приходили к

нему вместе со своими эйдосами. Экспериментальность его детства -- в том,

что оно располагалось внутри "индустрии детства", было многократно

опосредовано; в результате непосредственно воспринимался сам акт

иллюстрирования. Ближайшим эквилентом такого детства является не состояние

взрослости, когда принцип реальности, прикрываясь щитом ответственности,

доминирует в той или иной форме , а некая былинная старость, по сравнению с

которой столетний юбилей -- это просто детская шалость. Старик в "Диете

старика" не только не отучился лепетать, но изрядно усовершенствовал это

умение и ценой длительного упражнения в лепете обрел право говорить вещи,

которые конвенция строго-настрого запрещает произносить взрослому (зрелому)

человеку. Впрочем, для прямого выпадания из детства в баснословную старость

необходимо соблюсти одно условие: жизнь в таком случае должна с самого

начала быть перемешанной со смертью, которая не имеет возраста и поэтому

может произвольно украшать себя атрибутами детскости и стариковства.

Ребенок, упорно сопротивляющийся выпадению из поддающегося опосредованию

детства, -- тот же древний старик, отказывающийся принимать пищу и тем самым

продолжающий стареть без конца. Иначе и быть не может: ведь то, что обычно

следует за детством, здесь

a priori объявляется достоянием самого детства (становящегося как бы

метадетством). Если из обычного детства выпадают во взрослость, из

метадетства не выпадают вообще: старость является точно таким же его

атрибутом, как и младенчество. Героем рассказа "Кумирня мертвеца",

открывающего книгу, является старичок, сидящий рядом с собакой по имени Рой,

точной стеклянной копией умершей собаки. Из реплик персонажей мы понимаем,

что старичок давно умер. Да и те, кто говорят о нем, сами зависли между

жизнью и смертью (куда ближе к смерти) и не умирают разве что потому, что на

них смотрит стеклянная собака, единственный "живой" герой рассказа. Своей

стеклянностью эта собака оживляет все остальное (в тексте есть намек, что он

написан скульптором, создавшим собаку). Сумей она закрыть глаза -- и все

исчезнет, потому что повествования Пепперштейна длятся благодаря мертвому

взгляду. В рассказе "История потерянного зеркальца" героем является

небольшое зеркало с изображением Кремля, которое переходит от девочки к

симпатичному матерому бандиту, знакомится с его пистолетом, оказывается

косвенной причиной его осуждения и смерти, попадает к другой девочке, дочери

раскрывшего преступление следователя, после чего возвращается к своей

первоначальной обладательнице, чтобы среди прочего запечатлеть акт ее соития

с виолончелистом по фамилии Плеве и многие другие детали. Вся проза

Пепперштейна в той или иной мере зеркальна. Даже если зеркало не становится

действующим лицом, все непрерывно отражается во всем. Невозмутимая

зеркальность позволяет избежать психологизации и так называемой "лепки

характеров", которой обычно кичатся профессиональные литераторы. Мир зримого

и мир текста в этой прозе строго разделены. Профессиональный график,

Пепперштейн, как никто другой, осознает произвольность и тщетность любого

иллюстрирования. Линию отделяет от буквы невидимая, но несводимая дистанция.

Более того, это два радикально различных смыслообразующих принципа. Зрение и

письмо значимы друг для друга в силу разделенности, которая достигает своего

апогея в тот момент, когда они, как кому-то может пригрезиться, совпадают,

исчезают друг в друге. Пожалуй, только тексты профессионального рисовальщика

могут с такой неизменной настойчивостью демонстрировать то, чем литературное

зрение отличается от простого умения видеть и является по отношению к этому

умению разновидностью самопросветляющейся слепоты. Эта невидимая

демаркационная линия непрерывно воспроизводится актами "пустотного

иллюстрирования", иначе говоря, демонстрацией простой интенции что-то

прояснить в тексте с помощью рисунка (и, конечно, наоборот). На аутизм

обречен, собственно, не рисунок, а само стремление перекодировать линию в

букву.

В текстах Пепперштейна присутствует воля не делать литературу

профессией. В этом она асимметрична рисованию. Акт рисования график

превращает в средство обмена с миром, обеспечивающее ему условия

существования. Даже не работая на заказ, он внутренне принимает в себя

взгляд Другого (на профанном языке это также называется "учитывать чужой

вкус", воспроизводить предполагаемый вектор желания). Зато в качестве

пишущего он берет реванш, отказываясь вступать в обмен. Он не вступает с

читателем в компромисс, не подстраивается под него, вынуждая его пройти весь

путь, который преодолел автор. Для читателя такая установка крайне

непривычна: ведь на бессознательном подстраивании под него и строится

литературный успех в обычном понимании слова. Писатель принимается

аудиторией с энтузиазмом потому, что до этого он с не меньшим, хотя и

стыдливо скрываемым энтузиазмом принял эту самую аудиторию в себя. В

домогающейся успеха литературе всегда уже учтен ее читатель, и она

ограничивается тем, что просто "разрабатывает" его. Только небескорыстное

простодушие журналистов заставляет их усматривать в этой встрече некий coup

de foudre, что-то неожиданное и непредсказуемое. Пепперштейн -- редкий

писатель, который действительно не знает и даже не хочет знать, каким будет

его читатель. Со стороны он вполне может сойти за Нарцисса, тем более, что

его нарраторы, как правило, не скрывают своего нарциссизма, при виде

читателя в ужасе закрывая лицо руками. Но эти тексты не нарциссичны, если

понимать под нарциссизмом любование самим собой. Это через них, напротив,

постоянно любуются чем-то совершенно иным, калейдоскопическим струением

внешнего. Автор все время хочет разглядеть, прописать нечто настолько

мелкое, что оно может представлять разве что интеллектуальный интерес.

Принимая сторону детали, он незаметно принимает в себя смерть. Местами его

письмо является уже загробным, вестью с того света. Литература для

Пепперштейна -- это мир возможного, которое, впрочем, не следует путать с

потенциальным, с тем, чему еще только предстоит реализовать себя. Напротив,

лишь возможное, не нуждаясь в воплощении, принадлежит к сфере актуального

постоянно. Герой рассказа "Предатель Ада" изобретает оружие, позволяющее

превращать смерть в перманентное, интенсивное наслаждение, делая ее

желательной и желанной. Тем самым он, подумают некоторые, выбирает сторону

Рая. Но смерти, увы! боятся как раз потому, что она несет с собой чудовищное

по интенсивности наслаждение, граничащее с ужасом и уже не нуждающееся для

самореализации в фигуре личности. Ведь только факт воплощения ограничивает

ужас его известными формами и вообще делает известное известным: за

пределами воплощения -- почему, собственно, развоплощение, несмотря на

местами хитроумные религиозные утешения, так пугает -- не возможно, а

(намеренно не извиняюсь за этот невольный каламбур) необходимо Бог знает

что. В рассказе "Грибы", где дистанция между нарратором и автором резко

сокращается, герой всеми силами пытается стряхнуть с себя галлюциноз, в

отчаянии называя его "первобытным мозгоебством". Зачем? Потому что в его

интенсивном состоянии, "на плато", максимум наслаждения обречен совпасть с

максимумом страдания, на какое-то время делая избыточной, если не излишней

саму форму личности, включая ее аффективный пласт. Плыть в таком состоянии

на автопилоте значит стать простой фигурой бреда. Счастливо избегнув крайне

дискомфортного состояния, герой "Грибов" через несколько часов

вознаграждается целым пучком удачно сцепившихся аффектов, завершающимся

сбором мухоморов (древнейших галлюциногенов).

Теперь, возможно, станет яснее парадокс, связанный с изобретением

"предателя Ада", Койна. Он изобретает невозможное: бесконечно интенсифицируя

связанное со смертью наслаждение, его оружие (о чем ученый умалчивает или,

будучи фигурой сна, не догадывается) претендует заморозить в каком-то

невидимом холодильнике страдание, как если бы это были два разных процесса.

Паша находит из этого тупика оригинальный многоступенчатый выход: во-первых,

изобретение совершается во сне героя рассказа, почти совпадающего с автором,

во-вторых, это происходит во вполне определенном сне. Он приснился потому,

что герой-автор бессознательно хотел заработать много денег, продав свой

сновидческий сценарий Голливуду, "...мною руководило смутное чувство, что

этот несуществующий фильм и эта запись когда-нибудь принесут мне деньги. Это

беспочвенное предчувствие возникло у меня уже во время "просмотра", и оно до

сих пор меня не покинуло". А так как Голливуду можно продать нечто

"массово-развлекательное", сон вполне естественно совершает непредставимое

-- интенсифицирует наслаждение, купируя боль. По сути дела, "предателем Ада"

оказывается не герой сна, а сам сон, взыскующий голливудского Рая. Хорошо

было бы увидеть еще один, симметричный данному, сон, в котором наслаждению

без боли соответствовала бы боль без наслаждения, изобретенная каким-нибудь

угрюмым диктатором в лесах Камбоджи или Туруханского края. Наградой за такой

сон могло бы быть резкое обнищание сновидца.

Если внимательно следить за хронологическим порядком текстов, можно

заметить, что для того, чтобы поддержать акции возможных миров на достаточно

высоком уровне, автору все чаще приходится: а) заставлять своих героев

прибегать к галлюциногенным препаратам и б) под видом комментария создавать

настоящие философские диссертации. Здесь он хорошо вписывается в новейшие

тенденции интеллектуальной русской прозы, которая растворяет уже

растворенный политиками принцип реальности в Реальном (фактически понимаемом

как желание Другого). Специфическая "кислотность" становится условием

письма, стремящегося за пределы социальности, на которую, впрочем, и без

того нельзя опереться, настолько рыхлой является ее ткань.- Другими словами,

препарат довершает дереализацию мира, который и сам несет на себе черты

откровенной бредовости, развиваясь по сценарию компенсированного психоза'.

Убегая от мира, бессильно претендующего воплощать в себе принцип реальности,

герой на самом деле лишь перебегает из одного бреда в другой, скорее всего

даже менее тяжелый. Эта стратегия по-разному преломляется в

"Dostoevsky-trip" В. Сорокина, "Чапаеве и Пустоте" В.Пелевина и "Бинокле и

Монокле" Пепперштейна (написанном при участии С.Ануфриева). Герой этого

текста, фон Кранах, которому пастельные тона Ренуара милее темных фонов его

однофамильца Кранаха и которому СС поручает борьбу с партизанами, пытается

узнать истину о партизанском отряде некого Яснова (Паша расшифровывает эту

фамилию как "Я-снов", но стоит подумать и над такими вариантами: "Я-снова"

-- постоянное возвращение "я" после кислотного растворения -- и "Я-с-новым"

-- возвращение этого "я" всегда новым, но при этом сохраняющим иллюзию

собственной идентичности). Пленный врач отряда Яснова, Коконов (аллюзия

более чем понятная), соглашается "рассказать все" при одном условии: если он

вколет себе и Кранаху некий препарат, кажется, первитин. Немецкий романтик

идет на это и под действием препарата узнает многое об отряде и его

командире, но "истина" оказывается настолько яркой, что он не может ее

записать. Более того, сам критерий отделения фикции от не-фикции пропадает.

"Я" Кранаха оказывается "я-снов", которое под видом партизанского командира

искало самого себя. Проблема "я-снов" в том, что оно не может стать

"я-снова": входя в сны, оно утрачивает и одновременно обретает себя.

Исчезает Кранах, носивший монокль, любивший картины Ренуара, липовый отвар и

"Войну и мир", и явственно проступает черный фон Кранаха, графическая

изнанка его пристрастий. В сны фон Кранаха вселяется некое существо (из

комментария следует, что это Дунаев -- главный герой медгерменевтического

романа "Мифогенная любовь каст") -- или, что более вероятно, сам фон Кранах

становится частью снов этого существа -- которое в дидактических целях,

чтобы отучить его от монокулярного зрения, наносит ему удар биноклем.

Впрочем, бинокулярное зрение рискует оказаться фатальным для немца: его

шансы стать "Я-с-новым", несмотря на данное ему берлинским начальством

разрешение на отдых в Альпах, невелики; отпуск вряд ли поможет ему

"отремонтировать" поврежденное "я".

Тексты Пепперштейна псевдонарративны, в них присутствует своеобразная

воля к незавершенности. Автор не подмигивает читателю из своей ниши, намекая

на то, чтобы они-де уже прошли вместе изрядный отрезок пути и скоро

благополучно придут к финишу. Пепперштейн заменяет креативную установку,

свойственную большинству пишущих, рекреативной: он превращает письмо в

отдых, соглашаясь принять его как поражение (не случайно сборник его стихов

называется: "Великое поражение и великий отдых"). Отсутствие сговора с

читателем заставляет предположить в авторе "Диеты старика" любителя (если

относить этот термин не к качеству литературы, а к установке литератора);

зато от его читателя требуется профессионализм. Паша легко переходит с прозы

на стихи, которые иногда походят на поэмы и занимают десятки страниц,

переходя в теоретические комментарии. Местами эти стихи воспринимаются как

водные преграды, преодоление которых требует обладания подводными крыльями;

в противном случае читатель рискует сразу пойти на дно. Единство книге

придают не нарративные тексты, а комментарии, написанные в основном в

последние годы. Эти "тексты дискурса" категорически не рекомендуется

пропускать: именно в них сконцентрированы самые неожиданные

интерпретационные возможности. Иногда дешифровка на первый взгляд прозрачных

нарративов оказывается крайне сложной и многозначной. Интерпретация здесь --

не менее важный акт, чем написание интерпретируемого текста. В комментариях

все чаще встречаются имена Пруста, Набокова, Кафки, Борхеса, Юнга, Фрейда,

Хайдеггера, переориентирующие ранее написанные тексты на более широкое

культурное пространство, чем то, в котором московский концептуализм

функционировал первоначально. Думаю, что публикация "Диеты старика" бросает

ретроспективный свет на речевую и инсталляционную практику Медгерменевтики,

одним из основателей которой был Пепперштейн. Эти тексты также "не создают

отношений", как и медгерменевтические, через них читатель должен поставить

диагноз самому себе. С графическими же листами их роднит то, что они

подписаны именем собственным и отчасти восстанавливают фигуру авторства.

В фильме П. Гринуэя "Контракт для рисовальщика" дочь хозяйки поместья

роняет в разговоре с художником-графиком любопытное замечание: "Если вы

действительно талантливы, акт рисования полностью поглощает вас, и вы по

определению не понимаете того, что значит видеть. Если же, рисуя, вы

умудряетесь еще и следить за смыслом того, что вы делаете, вы, во-первых,

лишены настоящего таланта, а во-вторых, опасны, так как можете не только

зарисовать, но и заметить нечто вас не касающееся". Смерть рисовальщика в

конце фильма доказывает, что это противопоставление не работает: художник

запечатлел и одновременно заметил знаки смерти другого человека (хозяина

поместья), но не смог расшифровать знаков собственной смерти. Он оказался

талантливым рисовальщиком и неплохим наблюдателем: подвели его непростые

отношения со здравым смыслом, который большинство людей несправедливо

отождествляют с умом. Своим творчеством Пепперштейн стремится избежать

дилеммы, сформулированной английской аристократкой, как это делали до него

Кабаков, Пивоваров, Монастырский и другие художники-литераторы. Линия

дискурса составляет часть его рисования, а рисование, в свою очередь,

вызывает к жизни все новые и новые дискурсивные формации. При всей

интенсивности взаимодействия эти две практики не пересекаются ни в одной

точке, хотя иногда, особенно в инсталляциях, кажется, что они соприкасаются

краями. В результате этой несводимой двойственности ограничиваются как

идеосинкратичность рисования, так и безмерность притязаний слова,

характерная для всего русскоязычного региона (как в досоветское, так и в

советское время). Другое следствие этой двойной игры -- принципиальная

неполнота каждой из задействованных практик, которую автор не только не

стремится скрыть, но и всячески подчеркивает, выдвигает на первый план. Им

отрицается сама возможность органического письма, неизбежными стигматами

которого являются психологизм и эдипизация. Детская литература прежде всего

интересует Пепперштейна в кэрролловском смысле: как литература нонсенса.

Вместо проникновения в жизнь эта литература, прикрываясь дидактическим

алиби, с неменьшим упорством проникает в смерть. В отличие от ценимого

большинством психологизма, нонсенс, сообщником которого является автор

"Диеты старика", при виде жизни постоянно закрывает глаза, стремясь

превратить ее в игру световых пятен за веками. Не случайно у Пруста за

радужной игрой переходящих друг в друга ассоциаций он обнаруживает два

физиологических акта: испражнение и онанизм. С метафорой Паша борется

потому, что все, включая дефекацию и мастурбацию, является метафоричным

изначально, до всякой профессиональной "накрутки". Люди видят сны уже внутри

сна. Поэтому записанный сон неизбежно фальсифицирует сон увиденный. Иногда

между ними возникают странные несостыковки.

В "Толковании сновидений" Фрейд приводит ясный, по его мнению, сон. Это

не собственный сон его пациентки, а рассказанный ей кем-то, т.е. вдвойне

беллетризованный сон (она "слыхала его на одной из лекций о сновидении";

"его истинный источник остался мне не известен"). Отец умершего ребенка,

смертельно устав, лег спать в соседней комнате, но оставил дверь открытой,

чтобы из спальни видеть тело покойника, окруженное зажженными свечами. Около

тела сидел старик и бормотал молитвы. "После нескольких часов сна отцу

приснилось, что ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с

упреком ему говорит: Отец, разве ты не видишь, что я горю? Отец просыпается,

замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и видит, что старик

уснул, а одежда и одна рука тела покойника успели уже обгореть от упавшей на

него зажженной свечи". Анонимный лектор дал этому сну очень простое

истолкование: на лицо спящего отца из соседней комнаты падал яркий свет, и

он вызвал у него мысль, какая возникла бы у него и в бодрственном состоянии

-- в комнате упала свеча и вспыхнул пожар. Возможно, он уже перед сном

подозревал, что старик "не может добросовестно выполнить свою миссию". Для

Фрейда это истолкование, конечно, слишком просто и рационалистично. Он

опровергает его своим обычным, "мягким"(ведь он -- ученый, врач) способом, а

именно дополняя его, снабжая разъяснениями и комментариями ("Мы тоже ничего

не можем изменить в этом толковании, -- разве только добавим..."). Следуют

добавления: содержание этого сновидения "сложно детерминировано", т.е.

далеко от простой физиологической реакции на свет в соседней комнате. Тут

явно замешан порядок речи и бессознательное: ребенок говорит не случайные

слова, а такие, которые были "действительно сказаны им при жизни и связанные

с важными для отца переживаниями. Его жалоба: я горю, -- связана с

лихорадкой, от которой он умер, -- а слова: отец, разве ты не видишь?.. -- с

каким-то нам неизвестным, но богатым аффектами эпизодом". Итак, неизвестное

начинает наполняться аффектами, как бы становясь немного менее неизвестным.

Хотя о природе аффектов мы ничего не узнаем, важно уже то, что они есть.

Фрейд идет дальше и замечает, что в этом сновидении вызывает удивление

то, что оно могло возникнуть "в условиях, требующих, казалось бы, быстрого

пробуждения". Но и здесь можно обнаружить осуществление желания, делающее

сновидение "вполне осмысленным явлением". В чем состоит это желание? Мертвый

ребенок, отвечает Фрейд, ведет себя здесь как живой, он подходит к постели

отца, говорит с ним и берет его за руку, повторяя содержание какого-то

неизвестного воспоминания, "из которого сновидение извлекло первую часть

речи ребенка" ("Отец, разве ты не видишь..."). Отец бессознательно хочет

видеть ребенка живым и, чтобы осуществить это желание, на мгновение

продлевает сон. Он смотрит сон как фильм, в котором его ребенок, по словам

Фрейда, "показан живым". В реальности же, отождествляемой с "бодрственным

мышлением", он непоправимо мертв; поэтому возвращение к ней так травматично

для отца. Заключительная ремарка Фрейда звучит так: "Если бы отец сразу

проснулся и у него появилась мысль, которая привела его в соседнюю комнату,

то он как бы укоротил жизнь ребенка на это мгновение"4.

Все аргументы лектора остаются в силе, но вносимые усложнения

отодвигают их на задний план; они становятся фоновыми для гипотетической

существенности вторичных процессов. Продолжая видеть сон, отец на мгновение

фразы ребенка -- "Отец, разве ты не видишь,, что я горю?" -- продлил ему

жизнь. Но почему только на миг? Сколько длится во сне фраза ребенка? Сколько

фраз было забыто, вытеснено и т.д.? Как вообще увиденное становится фразой?

Фрейд, как и другие великие пророки, оставляет нас наедине с этими

вопросами, побуждая вторгнуться в неизвестное со своими интерпретациями,

дополняющими его собственные, которые, в свою очередь, всего лишь дополняют

"правильное в целом" толкование лектора.

Жак Лакан в "Четырех основных понятиях психоанализа" возвращается к

истолкованию этого сна. Он уже не дополняет, а отвергает теорию лектора,

согласно которой спящий отец пробуждается оттого, что внешнее раздражение

становится слишком сильным, а до этого он лишь реагирует на то же самое, но

более слабое раздражение с помощью образов сна. Нет, утверждает Лакан,

логика пробуждения не связана с силой внешнего раздражения; она

принципиально иная. Сначала спящий действительно защищается от реальности,

от пробуждения в ней. Но потом Реальное, понимаемое как реальность желания,

начинает видеться чем-то куда более ужасным, чем реальность, и именно

поэтому отец просыпается. Он убегает в так называемую внешнюю реальность,

чтобы продолжать спать, оставаясь слепым по отношению к Реальному желания --

действительно невыносимо именно оно. Заключительная формула звучит так:

"Реальность -- это фантастическая конструкция, которая дает возможность

замаскировать Реальное нашего желания"5.

Как видим, от интерпретации лектора не остается ничего, но и

истолкование самого Фрейда переосмысливается настолько радикально, что

становится даже не вторичным, а третичным. Отец просыпается не оттого, что

уже не может продлевать во сне жизнь своего сына, но от того, что не может

вынести Реальное собственного желания, заключенное в упреке сына "Разве ты

не видишь, что я горю?" Пробуждаясь, он совершает акт эскейпизма, перебегая

в ужасную, но выносимую реальность, где спящий старик уронил свечу и его

покойный сын обгорает. Пожар можно потушить, старика разбудить, но ответить

на упрек сына нельзя, потому что его устами говорит бессознательное самого

отца; тому просто некуда от него бежать кроме реальности. Во сне отца, по

Лакану, вообще нет сына, а есть желание отца. Это меняет статус реальности.

У Фрейда он еще довольно высок, хотя несравненно ниже, чем у анонимного

лектора. Французский аналитик играет на понижение: мертвый мальчик в

соседней комнате все же более выносим, нежели "живое" Реальное сна,

принявшее форму упрекающего мальчика.

Славой Жижек распространил выявленный Лаканом механизм на идеологию

вообще. Это вовсе не мир грез, куда можно скрыться от якобы невыносимой

реальности. Она обеспечивает не бегство от реальности, а представляет саму

эту реальность как бегство от Реального. "Идеология, -- звучит формула

Жижека, обобщающая анализ сна о горящем мальчике, -- это иллюзия,

необходимая для того, чтобы бежать от Реального нашего желания" 6..

Вот как далеко завел нас этот короткий сон. А между тем мы даже не

знаем и никогда не узнаем, кому же он, собственно говоря, приснился.

Сновидец безвозвратно потерян уже для Фрейда. Возможно, кто-то рассказал его

лектору, но тот мог сам сочинить его в дидактических целях. Не исключено,

что пациентка Фрейда придумала его для того, чтобы намекнуть на какой-то

нюанс в их личных отношениях, например, на то, что ее лечение не

продвигается так быстро, как ей бы того хотелось, или что она испытывает к

нему тайное влечение. (Тогда фраза: "Отец, разве ты не видишь, что я горю"

-- естественно, приобретает иной смысл.) А что, если бы мы узнали, что

приснилось старику, нанятому читать молитвы по покойному, но не выдержавшему

ночного бдения? Число гипотез умножаемо бесконечно. Возможно, мы так много

знаем об этом сне именно потому, что мы не знаем и не узнаем, чей это сон,

кому он приснился. В результате он является как бы собственностью

интерпретаторов: лектора, пациентки (о ее истолковании мы, правда, ничего не

знаем), Фрейда, Лакана, Жижека и многих других. Их концепции так

захватывающи, что никто, как мальчик в сказке Андерсена, уже не решается

"наивно"спросить: а был ли сам сон? Или он кому-то приснился?

Предлагаемый Пепперштейном выход из этой ситуации состоит в уподоблении

сна тексту. Оба одинаково психоделичны и в равной мере воспроизводят

пустоту. Он вспоминает, как в детстве научился засыпать под "Колымские

рассказы" Шаламова, которые читались по Би-би-си после передачи "Глядя из

Лондона". Они действовали как транквилизатор, хотя -- или именно потому что?

-- их содержание было ужасным. Думаю, это происходило не потому, что

литература-де разрывает связи с реальностью, преображая ужасное в такой же

райский дискурс, как и дискурс о райском, а потому, что в сердцевине самой

реальности лежит радикальное зияние или нехватка. Жизнь не выдерживает этой

нехватки и крошится, стремясь заполнить ее своими выделениями. Паша приводит

интересное место из книги Теренса Маккенны "Истые галлюцинации":

совокупляясь со своей девушкой под грибами, автор в момент оргазма кричит:

"За Владимира!", имея в виду Владимира Набокова. По мнению наркотизованного

здравого смысла, писатель не сумел взять от жизни что-то исключительно

существенное, и он, Маккенна, делает это за него, восполняя, как ему

кажется, то главное, чего недоставало сочинителю "Лолиты". На самом деле

отдаваемого/ возвращаемого здесь недостает не Набокову, а литературе, и

русскому писателю по ошибке благородно возвращают то, что тот и так никогда

не терял. Именно нехватка, зияние на месте того, что в момент оргазма

испытывает, как ему кажется, за писателя псиллоцибиновый гигант, и

составляет притягательность набоковских текстов.

Внутрилитературные сновидения отличаются от дидактических. Я не могу до

конца поверить ни одному рассказу о сновидении, претендующему на научный

статус. Очень интересные сновидения наводят на мысль, что их автор, тот же

Фрейд, -- человек литературно одаренный, хотя до настоящего одиночества ему

еще далеко. Текст окончателен в силу того, что вымышлен до конца, а

рассказанный сон всегда приблизителен, так как, претендуя соответствовать

увиденному сну, он снимает радикальную проблематичность связи

увиденное/записанное. Текст же автономен от порядка видимого, поскольку его

видимое полностью расположено внутри него самого; он перестал заигрывать с

реальностью и полностью черешел на сторону Реального, если пользоваться

языком Лакана. Именно неполная текстуальность "Толкования сновидений"

вызывает к жизни научные притязания его автора. Пашина же способность

сочинять сны полностью лежит в области литературы и не нуждается в

авторитете внешней аналитической инстанции.

Сложной представляется и связь литературы с психоделикой. Многие виды

психоделического опыта настолько интенсивны, что записанным оказывается

нечто иное. Возможно, именно художественная стерильность (вспомним хотя бы

"Искусственный Рай" Бодлера7) основных видов галлюциноза заставляет

испытавших их видеть в этом опыте нечто особенно ценное. Подозрительна сама

беспрецедентность такого опыта на фоне исключительно высокой степени его

повторяемости: хотя переживающие эти состояния люди часто представляются

себе поэтами в высочайшей мере, в этом опыте отсутствует как раз элемент

сделанности, поэзиса. Как можно видеть из рассказа "Грибы", галлюциноз

строится по спортивному сценарию: все определяется тем, кто может лучше

выдерживать напор деперсона-лизующих сил. Я бы назвал такой опыт, на выбор,

или буддизмом спортсменов, или попсовым вариантом просветления. Конечно,

идея литературы в таблетках, прописанная Владимиром Сорокиным в пьесе

"Dostoevsky-trip"8 интересна не только своей буквальностью, но тем, что

препараты потребляются коллективно и разыгрываются по определенному

беллетризованному сценарию. Вообще галлюциноз коммунальных тел отличается

тем, что в условиях распада насильственного коллективизма он легко

отождествляется с нормой. Возникшая эйфория запросто принимается за

"аутентичную" форму существования таких тел, за новую форму социальности и

т.д.. Непонятно, впрочем, и то, к какой норме можно пробудиться из этих

состояний. В "Dostoevsky-trip" также остается неясным, отчего погибает в

конце пьесы группа сторонников поглощения литературы в таблетках: виноват ли

в таком финале еще не опробованный наркотик под названием "Достоевский", или

сыграло роль то банальное обстоятельство, что группе просто некуда

возвращаться, потому что отношение ее участников к `смерти опосредовано не

Богом, а веществом. Пепперштейн избегает такого буквализма: рецептов

потенциального у него так много, что читателю предлагается на выбор любой.

Центральным в "Диете старика" является раздел о еде, где речь идет о молоке,

ватрушечке, супах, горячем, колобке, грибах и т.д. Интересно, что все эти

продукты, кроме галлюциногенных грибов, не съедаются. Съедаемые же грибы

относятся к нетелесному порядку: их поглощение не только не насыщает тело,

но и угрожает растворить ядро личности. Отвергая остальную пищу, персонаж

"Грибов" всеми силами старается не допустить собственной дематериализации,

вступая с грибами в единоборство внутри литературы и в каком-то смысле за

литературу. Не случайно он опирается при этом на китчевую икону Божьей

Матери, кладущую предел стерильной деперсонификации. Ведь само по себе

"грибное сияние" расшифровке и переводу в форму литературы не поддается.

Впрочем, крайний дискомфорт, как выяснилось потом, оказался путем к высшему

комфорту ( утренний эпизод блаженного слияния с природой). Акт поедания

отсутствует не только в текстах, но и в снах Пепперштейна: там сколько

угодно секса, подъемов, падений и неожиданных встреч, часто со свежими,

только что синтезированными сном существами, но что-либо съесть во сне

оказывается невозможным. Только в этом плане, собственно, сон и подобен

тексту, в остальном различия преобладают. Вообще "галлюциноз" у Пепперштейна

является собирательным термином для самых разных состояний, связанных как со

сном, так и с бодрствованием. Раньше нечто подобное именовалось грезой. У

писателя нет рецепта грезы, тем более ее химической формулы. Стало быть,

литература не может быть продуктом какого-то вещества, хотя постоянное

заклинающее повторение определенных слов -- "онейроид", "кайф", "галлюциноз"

-- наводит на ложный след, заставляя предположить, что литературу, в отличие

от пищи, можно потреблять в таблетках или в каком-либо другом виде.

Несколько раз описывается даже специальный браслет, в который вставлены

капсулы с веществами, вызывающими у героев строго определенные состояния по

прейскуранту. Но на самом деле так блаженствовать способны лишь

профессионалы страдания, преследуемые фобиями в сопровождении целой свиты

прихотливых "приколов". Уже герои первого рассказа кажутся сверхживыми,

потому что это -- мертвецы, и каждое из этих "веселых пухлых существ" готово

в любой момент превратиться в "фонтан скорби". Под прикрытием галлюциноза на

поверхность и позднее выгоняются интенсивные потоки смысла. Beщи и люди

выводятся наверх вместе со своими принадлежащими загробному миру двойниками.

Конечно, на них можно смотреть и с точки зрения жизни, но она всегда

подчинена взгляду из иного мира, составляющему "правильную" перспективу.

Только загробность придает людям и вещам приписываемый смысл.

Пепперштейн эволюционирует от приватной мифологии детства через ее

"эйдетизацию" в работах медгерменевтики к работе с продуктами массовой

культуры, со стереотипами как местного, так и западного сознания. Несмотря

на неизменную рекреативную установку, его захватывает процесс

профессионализации в его основных -- галлюциногенной, компьютерной

(обсуждение "Бинокля и Монокля") и интеллектуальной (сочинение "текстов

дискурса") -- ипостасях. Последние по времени нарративы не только

концептуальны, но и занимательны. Это увлекательное чтение, удачно

обрамливаемое многослойными комментариями. У Пепперштейна появляется свой

стиль; и если обычный писатель рассматривал бы его появление как завоевание,

то автор, чье любительство принципиально, писатель, продолжающий

ориентироваться на рекреацию (отдых, otium), а не на креацию (латинский

перевод греческого поэзиса), возможно, видит в этом приобретении нечто более

двусмысленное. Уже медгерменевтическая практика превращала впечатления

детства в эйдосы, лишая их элементов становления. Теперь же мы нуждаемся в

особом метауровне для того,чтобы выделить в текстах то, что еще противится

занимательности и возможности быть поглощенным читателем. Сложность

структуры "Диеты" определяется и тем, что в ней с самого начала встречаются

позднейшие вкрапления, дописывания и переписывания, внесенные иногда через

10-12 лет после написания первоначальных текстов. И хотя райское сознание

собственной неизменности не покидает автора, оно не мешает ему изменяться.

Это видно по тому, с помощью каких приемов им создается в тот или иной

момент впечатление вечности. Его герои перестают пахнуть фиалкой, они уже

подобно статуям не "источают слезы" и не летают над адом на бутерброде,

прикрывшись ломтиком молочно-розовой колбасы. Анатомически эти существа

становятся все более достоверными, обрастают физиологическими признаками и

все новыми предметами туалета. Сам автор понимает взросление как репетицию

смерти. "Сейчас, через много лет, лишь редактируя свои пубертатные

откровения, когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу

детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно

вытолкнут из жизни". То, что мы называем "Большой Смертью", лишь завершает

процесс постоянного медленного умирания, приметы которого рутинны и в

основном настолько банальны, что с ними никому даже не приходит в голову

бороться. Книга не случайно называется "Диета старика". Ее автор, едва

перешагнувший тридцатилетний рубеж, является ветераном письма, рисования,

инсталлирования, комментирования. Он понимает, что из детства ему надо,

минуя взрослость, выпасть -- или впасть? -- непосредственно в старчество (с

астрономическим числом прожитых лет)9. Но как совершить прыжок через

привычное взросление? Как избежать взросления не только автора, но и его

текстов? Как избежать наползания времени, медленного затягивания в историю (

как иногда говорят: "Ну, я попал в историю!")? Я не знаю, как это сделать.

За каждым остается святое право закрыть глаза, но изменить вектор протекания

времени, его, как выражался Гуссерль, "конститутивный стиль", неспособен,

кажется, никто. Не взрослеть фактически значит не обращать на взросление

внимания, занимаясь чем-то другим, например, что-то бесконечно обсуждая.

Впрочем, на всякого колобка довольно простоты, и хотя никого нельзя лишить

этого свойства, смысл обладания им подвержен, в свою очередь, закону

колобковости, т. е. закону изменения колобка.

Паша видит свою задачу в том, чтобы "создать памятник эйфории", а для

этого надо "не создавать отношений". Между тем большинство известных

интеллектуальных миров, как ему известно, во-первых, пронизано страданием, а

во-вторых, только и делает, что создает отношения, т.е. принимает во

внимание интересы некоего сообщества. Поэтому герой "Предателя Ада"

недолюбливает интеллектуалов и работает на военных и оборонно-промышленный

комплекс, так как только эти последние способны создать мир, освободившийся

от главного врага Койна, боли. Предаваемый им Ад синонимичен боли, агентами

которой являются, в частности, разного рода интеллектуалы, цепляющиеся за

свое право страдать. Если в "Бинокле и монокле" речь идет об обучении Запада

бинокулярному (фактически полиокулярному) зрению, понимаемому как

психоделическое и коллективное, в атмосфере "Предателя Ада" этот

коллективизм уже безнадежно архаичен и уступает место чему-то принципиально

иному: сверхсовременному оружию, замещающему боль невиданным наслаждением (

о том, что разрушение связки наслаждение / боль объясняется контекстом "сна

о больших голливудских деньгах", я уже упоминал выше). Спасение перестает

быть особым элитарным усилием, но групповой дискурс также подвергается

девальвации. Новая дилемма озвучивается так: либо все просто обречены на

спасение, либо ни у кого нет никакого шанса. Спасение в дискурсе сменяется

спасением во сне. Ликвидируются последние трещины в памятнике эйфории -- он

становится идеально гладким и одновременно безнадежно хрупким, потому что

сон о деньгах, придуманный для Голливуда, может в любой миг уступить место

низкобюджетному сну, герой которого обрекается на бесконечную боль, служащую

изнанкой наслаждения. Кроме того, в несновидческих, как им кажется, мирах,

находящихся во власти так называемой согласованной реальности, господствует

принципиально иная логика: множество таких миров, в настоящем причиняющих

своим обитателям -- при этом, что важно, причиняющих совершенно по-разному

-- интенсивную боль, в будущем претендуют на статус миров без боли. Впрочем,

не это ли упование выдает им ордер на причинение боли в бесконечно

продлеваемом настоящем? Любое обезболивание этих миров -- рискованное

предприятие, так как тогда боль уже нечем будет заклясть: ведь социальные

утопии и есть настойчивое заклинание боли. В основе замены утопии эйфорией

лежит определенная концепция вещи. Пепперштейн считает, что вещь -- это

несводимый остаток мысли, подлежащий спасению, содержащий в себе

нерастраченный потенциал наслаждения. Иногда эта вещь предстает ему в

качестве тела в состоянии перманентного галлюциноза. Текст, в свою очередь,

вынужден замещать тело, потому что это последнее "слишком кошмарно". Текст,

собственно, конституирует неданность тела, прежде всего тела его автора (это

обстоятельство маскирует имя автора, "обезболивающее" отсутствие его

тела)10. В тексте "Философствующая группа и музей философии" тщательно

описываются иногда довольно экзотические предметы, на которых выгравированы,

выбиты или каким-то другим способом записаны философские сентенции.

Содержание этих высказываний никак не связано с предметами, на которых они

записаны. Уровень предметов и уровень высказываний совершенно

самостоятельны: цель записи -- обеспечить каждому высказыванию собственную

уникальную плоскость, на которую оно наносится, и тем самым расцепить его с

другими высказываниями. Зачем производится расцепление, также ясно: это

делается для того, чтобы лишить философский дискурс изначально присущей ему

атональности, полемической заостренности одних высказываний против других.

Каждое высказывание хорошо, если записано на отдельной плоскости и не

претендует опровергать другие. Другие высказывания надо писать на других

плоскостях -- вот и все. Плоскость записи устроена так, что является

предметным эквивалентом высказывания, никак не связанным с его смыслом: в

противоположность иллюстрации, эквивалент успокаивает, "нирванизует"

философскую мысль, действует на нее как накопитель уже не диалектики, а

эйфории. Высказывания могут при случае меняться плоскостями записи -- от

этого их смысл не пострадает. Смысл выводится за пределы диалога. Если

традиционная философия определяется Пепперштейном как "опосредованное

традицией галлюцинирование в логосе", то задача поверхности записи, или

чистой предметности, -- удвоив этот галлюциноз, ликвидировать его. Но

проблема в том, как отделить предмет от субстанции, уже при рождении

сделавшей его своим агентом. Предмет в философской традиции -- и это Паша

показывает на примере Хайдеггера -- это вовсе не испускающее сияние

сокровище, а произведение определенным образом ( в конечном счете

трансцендентально) сконструированной субъективности. Именно в силу того, что

философия как метафизика представляет собой опьянение основаниями, усилие,

связанное с поддержанием мира предметов в статусе предметов, а не чего-то

другого, она не допускает в мир никаких дополнительных видений, онероидов и

других экстатических состояний. Экстатично обоснование мира, а не он сам:

вне опьяненности основаниями есть только физика, пространственные развертки

вещей. В этом смысле "галлюцинирование в логосе", даже в его

"авангардистских" -- хайдегтеровском, дерридианском или делезовском --

вариантах, дело достаточно консервативное и чуждое любой трансгрессии, кроме

трансгрессии самой традиции. Сосредоточив эксперимент в области оснований,

делают следствия из оснований предсказуемыми, не допускают безумия

следствий. Между тем Пашу интересует прежде всего многокрасочное безумие

самих следствий. Именно его он хочет лишить атональности. Скажем, Хайдеггер

постоянно работал со [сказанным-] несказанным, но [сказанным-] несказанным

не любых, а определенных древнегреческих текстов. Качество невысказанное,

естественно, также определялось традицией. Он "пытал" тексты исключительно

мягко, по определенным правилам, создавая подмеченное Пашей впечатление, что

они "сознаются" сами, без какого-либо насилия с его стороны. Тело этого

погруженного в традицию философа как бы заключено в читаемых им текстах (и

"Башмаки" Ван Гога он читает как текст, и "лес во льду", и "лампу Мерике",

если оставаться в жанре философских багателей)11. Поэтому мы и не можем

выделить из этих текстов еще одно, лучащееся оригинальностью тело. Поэтому

"Башмаки" Ван Гога необходимо образуют пару, их нельзя представить как два

разрозненных башмака (полемика Хайдеггера с Мейером Шапиро на эту тему

саркастически проанализирована в книге Деррида "Истина в живописи"); поэтому

же "videtur" и "lucet" противостоят друг другу в немецком глаголе "scheint",

который значит и "светиться", и "казаться" и еще многое другое. Философия --

это агон понятий внутри слов, желание если не ликвидировать их

многозначность, то по крайней мере создать некую иерархию смыслов. Лампа

шваба -- Мерике наделяется атрибутом свечения в ущерб кажимости швабом --

Хайдеггером с постоянной отсылкой к еще одному, не упоминаемому в Пашином

тексте швабу, Гегелю12. В любом акте "окончательного" прояснения, конечно,

заключен элемент магии, точнее, поэзиса, подмеченный Пепперштейном.

Говорение из оснований обречено приводить в экстаз даже неискушенных

слушателей, которые через полчаса после экстаза немеют и не могут передать

услышанное (этот эффект отмечается у всех "говорящих" философов, будь то

Хайдеггер, Лакан, Витгенштейн или Мамардашвили). Почему лампе Мерике

обязательно нужно светиться? Почему оба ботинка Ван Гога нельзя надеть на

одну ногу? Отчего так важно знать, на чью именно ногу, художника или

крестьянки, они надевались? Для обычного шамана эти нюансы столь

незначительны. Почему же здесь они разбухают до космических размеров? Потому

что философия даже после смерти выполняет возложеннную на нее традицией

миссию отделения ложных претендентов от истинных, хотя истина уже давно не

увязывается с присутствием божественной инстанции и принимает профанную

форму ортодоксального говорения. В философии был, есть и будет несводимый

остаток социального, вызывающий у автора "Диеты старика" попеременно

отвращение, восхищение и скуку. Ведь его собственный проект состоит даже не

в ликвидации социальности, -- это непоправимо нарушило бы рекреатавную

установку, -- а в признании ее ликвидированной изначально. Пронизывающая эти

тексты утопия утверждает незначимость того, что объединяет людей, и

стремится к ликвидации человечества по самому мягкому сценарию: называть

пищевые продукты, не поедая их; любить тела настолько нежно и бескорыстно,

чтобы воспрепятствовать их размножению. Старик прекращает есть и скоро

замечает, что все в мире стало лучше; ну, а функция продолжения рода для

него в прошлом. В этих приватных галлюцинациях есть мудрость и именно

поэтому в них нет любви к мудрости, принимающей форму агона, спора, диалога

друзей: обладание даже самой хрупкой софией заставляет дистанцироваться от

философии. У Паши это дистанцирование принимает форму очаровывающего его

притяжения: и любовь к мудрости он замышляет ликвидировать, любя. Во всяком

случае, степень интеллектуальности его галлюцинирования постоянно

возрастает. То, что еще недавно в русскоязычном регионе представлялось

всеобъемлющей литературной средой, в которой проживались миллионы жизней,

теперь стремительно капитулирует не только перед компьютером и препаратами,

но и перед мыслями. Она быстро интеллектуализуется, компьютеризуется и

наркотизуется. В результате вчерашние изгои получают шанс -- или

подвергаются опасности, в зависимости от глубины их постижения, стать

модными авторами.

Десять лет тому назад С.Ануфриев, Ю.Лейдерман и П.Пепперштейн основали

группу "Медицинская Герменевтика". Паша определил ее как "высказывающуюся

пустоту". Первоначальная греза ее участников состояла в том, чтобы

отказаться от слов в пользу терминов, создать чистый язык терминов. Слова не

устраивали медгерменевтов тем, что, так как они были придуманы не ими, срок

их жизни был им также неподконтролен. ""Условия" прочих слов, которые не

являются терминами, расплывчаты, -- поясняет Паша. -- Поэтому время,

отпущенное им, кажется вечностью. Термин же определен, он рожден

искусственно, поэтому его время -- живое и ограниченное время несовершенного

создания". Время жизни обычного слова велико, и никто не в силах его

укоротить; возможно, ничто так не ограничивает демиургическую претензию

отдельных лиц, как слова. Прием медгерменевтики состоял в том, чтобы как

можно больше слов превратить в термины, тем самым взяв срок их жизни под

контроль. Если, скажем, колобку суждена долгая жизнь, то изобретенный термин

"колобко-вость" будет жить столько времени, сколько пожелают его

изобретатели. Члены группы придумывали целые пласты терминов, становясь

хозяевами собственного мира. Часто это были аппроприированные слова

обыденного языка ("ортодоксальная избушка", "площадки обогрева", "Белая

кошка"), а иногда в термины превращались имена собственные (принцип

"Ко-нашевич"). При этом теоретический дискурс, с одной стороны, снижался,

сближаясь с обычным словоупотреблением, а с другой -- беспредельно

расширялся: ведь теоретическим могло стать буквально все. Тем самым

завершалась и одновременно доводилась до абсурда советская картина мира,

строившаяся из фрагментов произвольно скомпонованной ортодоксальной речи.

Теоретизирование медгерменевтики развивалось на фоне энергетического упадка

советской идеологии и было своеобразной формой ее приватизации. Потом

случилось неожиданное: вакуум социальности так и не был заполнен, напротив,

катастрофически расширился, и то, что еще недавно так страстно обсуждалось в

узких кругах, стало расти повсеместно, как сорняк. Проблемой стало хоть

какое-то ограничение пустотностью стремительно набухающей пустоты. Контуры

новой ситуации прихотливы и постоянно меняются; в результате никто не знает,

как не быть имманентным ей. Герметичное становится читабельным,

трансгрессивное -- модным. Что такое московская концептуальная традиция hie

et nunc, в каком отношении стоит она к тому, что претендует быть актуальным,

неясно, видимо, не только мне. Особенно эта неясность дает о себе знать в

культуре, пока еще не выработавшей механизма музеификации и пытающейся

вместо этого поддерживать акции "настоящего момента" на неимоверно высоком

уровне. Эта попытка каждодневно проваливается и возобновляется, чтобы

провалиться и возобновиться снова.

Медгерменевтика постоянно изобретала термины, стремясь наводнить ими

мир, вызвать панику на бирже понятий; за инфляцией и крахом должно было

последовать небесное спокойствие, самодостаточность свежевы-печенного и с

тех пор постоянно заново выпекаемого космоса. Что отличает индивидуальное

творчество Пепперштейна от этой групповой стратегии? Почему одни тексты он

публикует под своим именем, а другие в качестве части треугольника "старших

инспекторов"? Ясно, что эти стратегии переплетаются довольно причудливым

способом: отчуждая значительные текстуальные массы в пользу группы, каждый

из ее участников получает преимущество, избавляясь от бремени имени

собственного, обеспечивая столь необходимую богам анонимность, выражающуюся

в умножении их имен. Возвращается ли Паша к имени собственному в "Диете

старика", на титульном листе которой остается только его имя-псевдоним? В

этих текстах нарушены многие принципы обычного авторства, но для нас не

является тайной, что эти нарушения ("инновации") только усиливают авторство

как безличный механизм, как инфраструктуру. В последнем смысле его, видимо,

не дано избежать никому: ведь для создания имени здесь не нужна даже

подпись. Паша черпает свое неавторство из достаточно глубокого источника --

его изначальной чуждости самому себе. Эта чуждость породняет его со всем

иным. Во всяком случае, такова логика его ответов Илье Кабакову в каталоге

их выставки "Игра в теннис". "Кабаков: Ты уже давно выставляешься за

границей, в "чужом месте". Что значит говорить "чужим" на "чужом" языке о

"чужих" проблемах? Или слово "чужие" здесь некорректно? -- Пеппершшейн: Есть

известные слова Кафки, адресованные его другу Максу Броду: "Как я могу иметь

нечто общее со своим народом, когда у меня нет ничего общего с самим собой?"

Я бы даже радикализировал это высказывание: мы настолько чужие самим себе,

что все остальное становится для нас родным". Заметим, что Кабаков

проницательно и аккуратно берет слово "чужой" в кавычки, дистанцируясь от

его прямого смысла, лишь зондируя почву, проверяя, что оно значит для Паши

как метафора. Чужое в кавычках оказывает для него родным, но уже без

кавычек, так велика утверждаемая им степень чуждости (опять-таки, что важно,

без кавычек) самому себе, зияние в сердцевине его "я". Именно высшая степень

чуждости себе переходит в эйфорию, в отличие от последовательно-депрессивной

ориентации текстов Кафки, предполагающей чисто негативное просветление

(сошлюсь на знаменитое кафковское высказывание: "Я пишу об ужасном, чтобы

умереть довольным", проанализированное в эссе Мориса Бланшо). Позиция Паши

проективна: он обретает право "жить довольным", помещая смерть в основание

своей личности и тем самым, как он полагает, лишая трансцендентную инстанцию

возможности что-либо предрешить в его судьбе. Таким образом он вступает с

миром в непосредственно-родственные отношения. Отвечая на другой вопрос

Кабакова, Пепперштейн возвращается к своему "пункту": "...мы настолько

"чужие" самим себе, что все остальное в мире (места, люди, вещи) кажутся

родней, толпой племянников, дедушек, кузин и внучат, по сравнению с этой

изначальной чуждостью, живущей в глубине нашего собственного "я""13. Можно

ли расшифровать этот ответ так: остается только радоваться, так как

депрессия (чуждость себе) настолько изначальна, что имеет своим необходимым

последствием эйфорию. Большое искупление невозможно, зато каждая вещь,

место, человек являются орудием малого искупления; вселяясь в них, мы

бесконечно развоплощаемся, что является доступным нам эквивалентом

благодати. Это отлично прописано в финальной "сцене с четырьмя мухоморами"

из рассказа "Грибы", где "свечение" (lucet, scheint), как в эстетике Гегеля

и в фундаментальной онтологии Хайдеггера, целиком собирается на полюсе

изначального галлюциногена (ведь мухоморы -- это "сома", древнеиндийский

гриб бессмертия), и получается неплохая (при этом совершенно

бессознательная) пародия на столь раздражающий автора "Диеты" "кроткий дух

серьезности". Хотя в строгом смысле и лампа Мерике -- своеобразный

культурный мухомор, сияние которого способно опьянять и излучать власть, не

довольствующуюся простой кажимостью (выходящую за пределы scheint в смысле

Эмиля Штайгера, т.e.videtur).

Книга Пепперштейна внешне производит барочное впечатление: множество

лепнины скрывает несущие конструкции, линия фасада прихотливо изломана

пристроенными позднее башенками, балкончиками, бельведерами, вес которых все

более непосилен для Гераклов и кариатид детства. Но это впечаление ложно,

если принять определение барокко Делезом как "последней попытки восстановить

классический разум, распределяя дивергенции по соответствующему количеству

возможных миров, отделенных друг от друга границами. Возникающая в одном и

том же мире дисгармония может быть чрезмерной, -- она разрешается в

аккордах, так как единственные нередуцируемые диссонансы находятся в

промежутках между разными мирами... Это воссоздание могло оказаться разве

что временным. Пришла эпоха необарокко -- дивергентные миры наводнили один и

тот же мир, несовозможности вторглись на одну и ту же сцену -- ту, где Секст

насилует и не насилует Лукрецию, где Цезарь переходит и не переходит через

Рубикон, а Фан [имеется в виду герой рассказа Борхеса, известного по-русски

в двух переводах -- "Сад расходящихся тропок" и "Сад, где ветвятся дорожки".

-- М.Р.] убивает, делается убитым и не убивает, и не делается убитым"14.

Понятно, что идеально барочными являются для Деле-за "несовозможные" миры

лейбницевских монад, а необарокко репрезентируется Борхесом и додекафонией.

Паша вносит в этот необарочный мир существенный элемент -- эйфорию, принцип

равного наслаждения каждым из его по определению поддельных сияний. Он хочет

быть писателем, не теряя статуса обычного сновидца (у него есть план издать

книгу своих "действительных" снов), графика, члена медгерменевтики и просто

частного человека (старый бодлеровский проект "жизни как искусства").

Написанные им "модные" тексты разлетаются под напором интерпретаций, рисунки

заговариваются, фигура речи наносится на "уникальную" и бесконечно

репродуцируемую плоскость15.

По возрасту Павел Пепперштейн мог бы быть моим сыном, но я -- и в этом

я, кажется, не одинок -- не могу представить себе его в этом качестве. В

чем-то он реализовал идеал выпадения из детства в глубокую старость, что на

поверхности выражается в странном, уникальном в моем опыте двоении. Прощаясь

с его книгой, я выразил бы этот парадокс самыми простыми словами: "До

свидания, внучек: ты -- мой дедушка".

Москва, 10-- 26 февраля 1998 года.

Примечания

1. Механизм функционирования одного из таких речевых психозов

(противопоставляемого неврозу "немецкой вины") разбирается на материале

пьесы В. Сорокина "Hochzeitsreise" в моем эссе "Борщ после устриц"("Место

печати", X, 1997, с.142--155).

2. В "Искусственном рае" Бодлер, имея в виду гашиш, связывает

невозможность рассказать о наркотической экстатике не просто с параличей

воли и с необычайной интенсивностью переживаемого опыта, делающей его

самодостаточным. Главную причину он видит в нарциссизме наслаждающейся своим

одиночеством личности, которая во всем видит лишь собственные отражения. Из

этого мира исключен любой, в том числе и поэтический труд, а вместе с ним,

как выражается поэт, "честные средства для достижения Неба".

Олдос Хаксли в "Дверях восприятия" пишет о своем опыте принятия

мескали-на как о научном эксперименте, но местами не может удержаться от

придания ему исключительно высокого статуса в порядке невербального.

Странным, но отнюдь не неожиданным приложением к его эмпиризму является

мистика. "Но человек, возвращающийся через Дверь в Стене, никогда не будет

точно таким, каким он туда вошел. Он будет... подготовлен для понимания

связи слов с вещами и систематических рассуждений с непостижимой Тайной,

которую они пытаются -- всегда тщетно -- ухватить".

Возможно, дело здесь не только в свойствах поэзии Бодлера и прозы

Хаксли, но и в том, чем гашиш отличается от мескалина. Опыт

галлюцинирования, видимо, также бесконечно дифференцирован и не подводим под

общий знаменатель.

3. Об этом в связи с философией Лейбница прекрасно написал Жиль Делез:

"Сущность монады в том, что у нее темная основа (или фон): она черпает все

именно из него, и ничто не приходит в нее извне и не выходит за ее пределы.

В этом смысле необходимость ссылаться на слишком уже современные

ситуации возникает лишь в тех случаях, если они способны разъяснить то, что

было уже барочным начинанием. Издавна наличествуют места, где то, на что

следует смотреть, находится внутри: келья, ризница, склеп, церковь, театр,

кабинет для чтения или с гравюрами. Таковы излюбленные места, создававшиеся

в эпоху барокко, его слава и мощь. И, прежде всего, в темной комнате имеется

лишь небольшое отверстие в потолке, через которое струится свет,

проецирующий полотно при помощи двух зеркал на очертания предметов, которых

не видно, так как второе зеркало должно быть наклонено сообразно положению

полотна. И затем -- стены украшаются трансформирующимися изображениями,

нарисованными небесами и всевозможными видами оптических иллюзий: в монаде

нет ни мебели, ни предметов, кроме создаваемых оптическими иллюзиями". (Ж.

Делез. Складка. Лейбниц и барокко, Москва, "Логос", 1998, с. 28.)

Пепперштейн также хотел бы создавать в качестве литературных объектов

монады, состоящие из самоотражений: в основе его писательской практики лежит

греза об освобождении вещей от субстанции. Став фоном Кранаха, фон Кранах

обретает свою сущность и теряет свое "я".

4. 3. Фрейд. Толкование сновидений, Ереван, 1991 (репринт издания 1913

года),

с. 363.

5. S. Zizek. The Sublime Object of Ideology. London-New York, Verso, p.

44--45.

6. Ibid., p.45.

7. В заключительном эссе "Искусственного рая" Бодлер противопоставляет

гашиш вину: "Вино делает добрым, общительным, гашиш влечет к уединению.

Вино, так сказать, трудолюбиво; гашиш, по существу, лентяй. К чему, в самом

деле, работать, пахать, писать, производить что бы то ни было, если можно

попасть в рай без всякого труда?.. Вино полезно, плодотворно. Гашиш

бесполезен и опасен". (Ш.Бодлер. Искусственный рай. Петербург, "XXI век",

1994, с. 181.)

8. В. Сорокин. Dostoevsky-trip (пьеса), Москва, Obscuri Viri, 1997.

9. Эта тема развивалась в инсталляции группы медгерменевтика "Труба,

или Аллея долголетия" и в беседе С. Ануфриева и П. Пепперштейна "Полет,

уход, исчезновение", давшей название одноименной выставке в Праге и Берлине.

"Речь идет, как видим, -- говорит Паша, -- об остановке рождений и смертей.

Туннель, уходящий в домашний уют потустороннего, как-то отрезает этих

застывших в долголетии стариков от этих "детей", застрявших в предрождении.

Все это моделирует своего рода "квазифедоровскую" ситуацию. Для стариков

близость к туннелю, параллельность ему является источником долголетия.

Туннель -- нечто освобождающее, освежающее. Это приводит нас к старинному

упованию на смерть, как на лекарство от болезней и, в конечном счете, от

смерти же (смертью смерть поправ...)". (Полет-Уход-Исчезновение, Московское

концептуальное искусство [каталог на русском и немецком языке.], Ostfildern,

Cantz Vferlag, 1995, р.284.)

10. Связь подписи со стремлением замаскировать, скрыть и вместе с тем

метафорически обнажить, выпятить тело автора, родство этих кажущихся

противоположностей разбирается в таких работах Жака Деррида, как "О

грамматологии", "Почтовая открытка", "La fausse Monnaie".

11. Кстати, для " Вещи и творения" Хайдеггера картина Ван Гога, можно

сказать, акцидентальна. Это текст об истоке и о том, "откуда пошел художник,

ставши тем, что он есть". А фактически о стыдливой первичности непотаенного

перед лицом сущего в его целом. И текст о лампе Мерике также не о лампе, а о

последствиях "сияния" для метафизики.

12. Хайдеггер напоминает Штайгеру, что прекрасное определяется в

эстетике Гегеля как чувственное свечение. Друг гегельянца Фишера, Мерике не

мог об этом не знать. Впрочем, и незнание определения Гегеля не освободило

бы его от участия в духе того, что делал Гегель, так как через него в то

время говорило нечто более значительное. "Но то, что прекрасно, блаженно

светит в нем самом" -- определяется как "гегелевская эстетика in mice". (М.

Хайдеггер. Работы и размышления разных лет, Москва. "Гнозис", 1993, с. 245.)

Любовь великих философов к власти/истине выражается в постоянно

возобновляемом сообщничестве с древней традицией, выражающемся в ее

решительном обновлении. В этом смысле они -- экраны, на которые проецируются

ожидания их образованных современников. Обращенность их речи столь же

фундаментальна, как и сама речь. Как только уши повернутся в другую сторону,

она исчезнет.

13. И. Кабаков, П. Пепперштейн. Игра в теннис. Pori, Porin Taidemuseo,

1996 (каталог на английском, финском и русском языках), р. 27; см. также

р.47. Интересен и самый последний вопрос, который Пепперштейн задает

Кабакову (пятый вопрос на шестнадцатом щите): "Известен старокитайский

художественный принцип "ворона на снегу" в Чаньской традиции. Ворона на

снегу рисуется столько раз, пока в сознании рисующего не остается "только

эта ворона " на "только этом снегу". Однако остается сам принцип " ворона на

снегу". Как устранить это противоречие?" Кабаков: "Противоречие в принципе

неустранимо. Мало того, в этом рассказе скрывается своеобразный парадокс.

"Ворона на снегу" -- уже готовый эстетический объект, эстетическое качество

уже гарантировано сюжетом. Но предполагается, что качество эстетического

улучшится, если произойдет "вчувствование" в изображение того и другого

(вороны и снега. -- М.Р.). Парадокс в том, что, возможно, "качество"

нарисованности вороны и снега улучшится, но само эстетическое переживание

сюжета не станет от этого сильнее". (Ibid., р.48--49.) Как вопрос, так ответ

здесь настолько интересны, что о многом говорят даже без комментария.

14. Д. Делез. Складка. Лейбниц и Барокко... с. 83.

15. См. также: С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн. На шести

книгах. Duesseldorf, Kunsthalle Duesseldorf, 1990 ( на русском и немецком

языках).

Кресты-пророки

Побежали по дороге,

Половина говения, тресни.

Редька с хреном убивается,

А яйцо с творогом

По двору катается.

(Костромской губернии, Нерехтского уезда.)

I

Кумирня мертвеца

-- Джим, вы видели когда-нибудь мою табакерку?

-- Неоднократно, сэр.

-- А случалось ли вам видеть, чтобы я нюхал табак?

-- Никогда, сэр.

-- В табакерке нет табака, Джим. В ней находится

отличный кусок сыра.

Р. Л. Стивенсон. "Остров сокровищ "

1

Он плакал. Сидящий рядом старичок постоянно шуршал газетой.

Старичок смущенно отложил газету и посмотрел на рыдающего гостя. Старик

не знал, что предпринять. Предложить носовой платок? Спокойно закурить? Он

вынул из кармана платок и протянул его в сторону раскрытой двери, но уронил

и забыл поднять, тем более что платок упал не возле, а опустился на лапу

спящей собаки. Она не пошевелилась, так как была сделана из стекла. Когда-то

здесь жила собака Рой, но она умерла, и тогда хозяин дома заказал это

изваяние. С тех пор стеклянная копия Роя виднеется возле камина. Вечерами

хозяин этого дома сидел у камина и часто шутил:

-- Рой, принеси мне палку!

Ну, чего же ты не несешь, Рой? Ты же всегда был такой послушный. Она

там, в углу.

Рой, а почему сквозь тебя просвечивает, а? Что скажешь? Чего же ты

молчишь, а, Рой?

И старик сам же хохотал. Его громкий смех, вырывавшийся из него

пучками, резко бился в стеклянную дверь, к которой поднималась лестница с

железными перильцами. Стекло дрожало, и это будило Вольфа.

2

Вольф был такой аккуратный!

На рабочем столе Вольфа царствовал порядок. В левом углу лежало

несколько книг, обернутых в бумагу, а справа были разложены блестящие

металлические предметы: различного рода ножи, изогнутые лезвия,

спиралеобразные сверла.

Часто он стоял посреди комнаты: атлетически сложенный, но уже слегка

располневший, и вдумчиво протирал какую-либо из этих вещиц. Время от времени

он поднимал свое тяжелое лицо и бросал взгляд в зеркало. Его крупный, лысый

череп был густо посыпан веснушками, а за толстыми стеклами очков иной раз

блестели темные, печальные глаза.

А помнишь, Рой, как он ходил с тобой гулять?

Он тщательно одевался, выбирал галстук, одевал свежую рубашку, костюм,

собственноручно чистил свои ботинки. И затем выходил в темно-синем пальто. В

аллее парка он выпускал тебя, Рой. Он шел как будто задумавшись, не поднимая

головы, и только изредка взглядывал на какую-нибудь проходящую даму, и тогда

уж можно было ручаться, что она долго не забудет этого взгляда, наполненного

беспредельной печалью. Издали его глаза казались жгуче-черными, но на самом

деле они были сливового цвета, а смуглые веки были слегка вывернуты, так что

виднелась розовая подкладка, где ручейком протекала легкая слизистая

жидкость -- несостоявшиеся слезы, которые Вольф удалял иногда уголком

батистового платка.

От него неизменно пахло фиалкой. Флаконы из-под фиалкового одеколона он

затем промывал и заполнял какими-то жидкостями разных цветов -- это, видимо,

было связано с его работой. Надев специальные резиновые перчатки, Вольф

потом перемещал эти составы в замысловатые шприцы с тончайшими иглами.

Однажды дурочка Китти спросила его, что это такое и зачем это Вольф так

возится с этими бутылочками, и Вольф терпеливо (он всегда был очень

терпелив, разговаривая с детьми) объяснил, что это чрезвычайно едкие

кислоты, способные, если их ввести с помощью шприца в человеческое тело,

образовывать болезненные и долго не заживающие язвы. Тогда бедная Китти

стала просить, чтобы Вольф и ее уколол -- "Совсем чуть-чуть, пожалуйста,

Вольфик, я тебя так прошу!" -- умоляла она.

Даже тогда, Рой, мой сын не нагрубил ей и не выгнал ее из комнаты, как

это делал Ольберт, а со спокойной серьезностью выполнил ее просьбу и капнул

ей на руку немного вещества, отчего она с вибрирующим визгом скатилась вниз

по лестнице. Был полдень, и ты, Рой, как раз спал на ковре в гостиной (в том

самом месте, где лежишь сейчас, задумчиво глядя в огонь своими стеклянными

глазами). Ты громко залаял, а потом с лаем и повизгиванием стал отступать к

дверям, ведущим на веранду, когда орущий комок упал с лестницы и, опрокинув

вазу, исчез в темном коридоре. Крик, словно шаровая молния, выкатился с

другого конца дома и исчез в сплошном писке где-то в одном из

полуразвалившихся сараев.

3

Старик отложил газету и спокойно закурил. Легкий дымок поплыл по

комнате и растворился в открытой двери.

"Кто он?" -- думал старик, глядя на незнакомца, который уже не рыдал,

но прохаживался по гостиной, время от времени ударяя концом своей тросточки

по медному тазу. На его длинном бледном лице и крупных розовых веках еще

висели блестящие капли.

Сколько призраков посещает этот дом последнее время!

Вон Ольберт озабоченно проходит через столовую, которая видна сквозь

стеклянную дверь. Слышна его одышка, потом он появляется.

Смех, да и только! Но он стоит в дверях -- слюнявый обрюзгший конунг в

поеденном молью веночке из бесцветных волосков. Он, видимо, только что вылез

из ванной, на нем влажный зеленый халат. Большое мягкое лицо сохраняет

капризное, младенческое выражение. Маленькие губки он постоянно облизывает

и, как психопат, строит рожицы, словно собираясь брызнуть слезами и слюной в

неожиданной истерике. Таким он был и при жизни, Рой, точно таким. Да что я

тебе говорю, как будто ты его не знал. Это сейчас, будучи стеклянным, ты не

узнаешь малыша Оле, нашего бутуза. А то бы ты, как бывало, встретил его

радостным лаем. Впрочем, говорят, собаки не любят тех, кто умер.

Наконец два призрака заметили друг друга и начали сближаться. Один

пофыркивая и непрестанно облизываясь, другой роняя розоватые слезы.

"А, герцог, как ваше здоровье?"

Ну да, как я не узнал его сразу -- это же герцог, старый знакомый!

4

-- Ну же, Китти, не плачь, мы выдадим тебя замуж за герцога.

Китти глухо воет и клацает зубами, забравшись в старый покосившийся

шкаф.

-- Китти, что у тебя с рукой, а? Это Вольф тебе сделал? Покажи руку,

Китти.

Китти удается укусить меня. У нее резцы не хуже, чем у тебя, Рой. Рукав

моего пиджака распорот, как саблей, а под ним, от большого пальца до самого

локтя, наливается кровью шрам.

Мерзкая Китти специально точила молочные зубы пилочкой для ногтей. "Все

равно выпадут" -- таков был ее аргумент. У меня до сих пор на руках не

зажили некоторые шрамы, Рой, которые мне оставила на память малютка Китти.

Но я не теряю терпения:

-- Китти, покажи руку. Если ты будешь послушной, то выйдешь замуж за

герцога. Если же ты не будешь слушаться своего папочку, да еще станешь

мерзко кусаться, то тебе придется ловить мышей в доме у какого-нибудь

заплесневелого адвоката. Они ведь такие скупцы! В день ты будешь получать

лишь каплю молока и какую-нибудь завалявшуюся кость. А когда ты подохнешь, с

тебя сдерут шкурку и жена адвоката сделает себе воротник. Подумай о мучениях

в темном шкафу, где тебя медленно пожирает моль. Вылезай оттуда, Китти, а то

тебе придется окончить жизнь в таком же мерзопакостном шкафу, как этот.

Китти неохотно вылезает. Она вся в пыли, одну руку держит во рту и

сосет.

-- Перестань сосать руку, Китти!

-- Все равно мне не быть женою герцога.

-- Отчего же? Ты думаешь, герцог не захочет жениться на моей дочери?

Ошибочка!

-- Да, но я не хочу за герцога. Мне больше нравится директор театра.

-- Хорошо, я выдам тебя за директора театра, если ты только вынешь изо

рта свою руку и покажешь ее мне.

Китти показывает мне свою руку. В ней небольшая круглая дыра с

коричневыми, как будто обуглившимися краями.

-- Это Вольф тебе сделал?

-- Да, это сделал гнусный Вольфганг. Теперь мне придется постоянно

носить перчатку, скрывая стигмат.

-- Она сама попросила меня об этом, -- вымолвил Вольф. Он стоял посреди

двора, в своем синем пальто, широкоплечий, с отражениями закатного света в

толстых выпуклых стеклах очков. Он собирался ехать на работу. В руках он

держал черный портфель, где, аккуратно завернутые в бумагу, лежали различные

инструменты.

-- Ты опять едешь на работу, Вольф?

-- Да, еду.

Что за работа была у бедного Вольфа, Рой! Его могли вызвать в любое

время суток, и он немедленно собирался и ехал. Часто он приезжал глубокой

ночью или даже под утро, смертельно усталый. И почему он выбрал именно эту

профессию?

5

-- Милый Ольберт, я чувствую себя неважно, -- сказал герцог, заламывая

прозрачные пальцы. -- Я тоскую.

-- Ну-ну, ваше сиятельство, бодрее! Мы все порой тоскуем, а я так

просто гнию.

Старичок в кресле начинает волноваться.

-- Отвратительно! -- бормочет он. -- Оле позволяет себе. Я всегда рад

видеть малыша, но считаю: уж если ты призрак, то будь скромнее, наконец. Не

годится игриво намекать на судьбу тела. И так ясно, что оно где-то

распадается в укромном уголке. Но Ольберт остался таким, каким был всегда.

Его с детства прозвали Tweedledoom в честь одного из близнецов Зазеркалья.

Вообще-то людям искусства многое позволено.

-- Над чем вы сейчас работаете, милый Ольберт? -- спрашивает герцог,

удержав рыдания.

-- Я вернулся к работе над ранней вещицей. Называется "Черная белочка".

Я начал ее почти ребенком. Литература, в общем-то, это сплошной переходный

период. Сейчас, через много лет, лишь редактирую свои пубертатные

откровения. Когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу

детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно

вытолкнут из жизни.